十首歌飞山水间,一根纽带黔岭连

“侗族文化是很丰厚的。”

今年春分时节来临之际,习近平总书记来到贵州黎平县肇兴侗寨考察,身着民族盛装的村民在寨门口唱起侗族大歌欢迎总书记。在芦笙、牛腿琴的伴奏中,一曲婉转的《布谷催春》犹如一声声布谷鸟鸣,唱出因时而作的春耕场景。

春生夏长,布谷声声渐远去,蝉鸣阵阵入夏来。夏至已至,融入侗族大歌“蝉歌”音调的合唱作品《侗乡的泉水》流淌在贵州省文化馆师大附中馆区国际音乐厅的舞台上,侗族多声合唱的魅力与现代合唱技法相得益彰,听众仿佛被带入群山环抱的静谧侗乡,耳畔似有山间蝉鸣相伴。

在这个夏夜的舞台上,10首合唱作品融合了汉族、苗族、布依族、侗族、土家族、彝族、仡佬族、水族等8个民族的音乐元素,“2025多彩贵州‘大地之声’系列文化活动《‘黔岭歌飞’合唱专辑》作品音乐会”宛如一根纽带,穿梭在黔地的崇山峻岭之间,把多彩贵州的少数民族文化串联在一起,构成一幅绚丽的民族画卷。

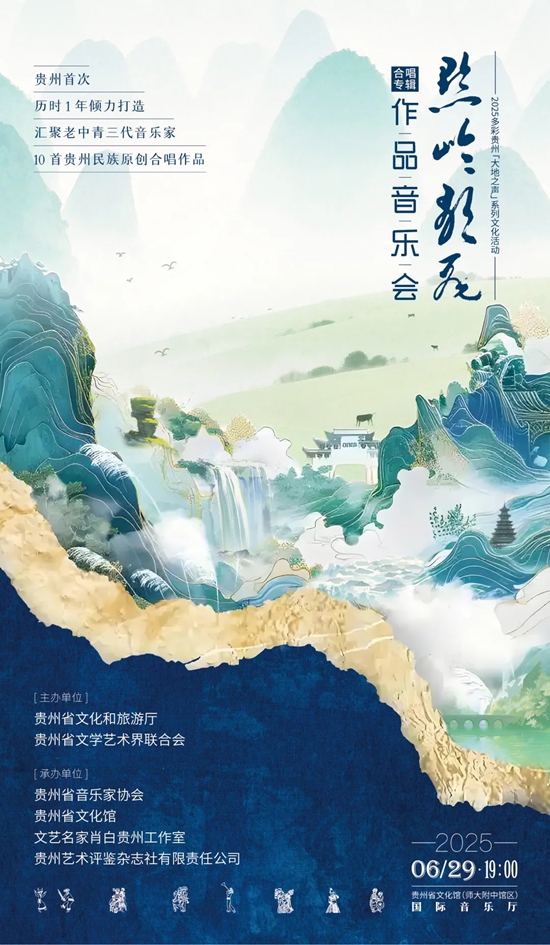

“2025多彩贵州‘大地之声’系列文化活动《‘黔岭歌飞’合唱专辑》作品音乐会”海报

以原创合唱作品

推动少数民族文化“双创”

对贵州的民族传统文化传承发展,习近平总书记念兹在兹。

2021年2月,习近平总书记在贵州考察时来到毕节黔西市化屋村,走进扶贫车间,了解发展特色苗绣产业、传承民族传统文化等情况。他指出,民族的就是世界的。特色苗绣既传统又时尚,既是文化又是产业,不仅能够弘扬传统文化,而且能够推动乡村振兴,要把包括苗绣在内的民族传统文化传承好、发展好。

2025年3月,习近平总书记在贵州考察时来到黔东南州黎平县肇兴侗寨。他指出,吊脚楼、古寨、非遗乐器、侗族大歌、蜡染工艺,这些民族的特色,要传承好弘扬好,在文旅融合中更好彰显它的光彩。

牢记习近平总书记的殷殷嘱托,贵州音乐工作者深感重任在肩。面对贵州丰富多彩的民族文化宝藏,他们一直在思考,如何用音乐讲好民族团结故事、促进各民族各地区之间交流交融。2024年,文艺名家肖白贵州工作室、贵州省音协联合省内外音乐家,以贵州世居少数民族音乐文化为资源,通过集中打造一批民族特色原创合唱作品,推动民族音乐的当代表达,实现民族音乐从“口头传承”到“学术化呈现”的跨越,为非遗保护提供新的艺术范式。

2025年6月29日晚,由贵州省文学艺术界联合会、贵州省文化和旅游厅主办,贵州省音乐家协会、贵州省文化馆、文艺名家肖白贵州工作室、贵州艺术评鉴杂志社承办,汇聚了老中青三代音乐家的创作结晶、历时一年精心打磨的音乐会正式上演。10首充满贵州民族特色的合唱作品,为观众呈现了一场多民族大融合的文化交响,也是对少数民族文化“创造性转化、创新性发展”的生动实践。

沿着总书记的足迹

歌咏少数民族非遗之花

从苗乡扶贫车间到侗寨鼓楼,习近平总书记关注绽放在民族地区的非遗之花,心中始终萦绕着对脱贫攻坚与乡村振兴的深切关注和深刻思考,饱含着对人民群众迈向美好生活的拳拳牵挂。

沿着总书记跨越黔山贵水的足迹,音乐家们走进他牵挂的村寨,将人民的幸福模样绽放于笔下——

“将平凡生活绣成传说”,以苗绣为意象主线的《指尖花》礼赞非遗刺绣文化、讴歌生命传承;

蓝印花布与阳光、稻田、流水交织成诗,《布依三月蓝》勾勒出山野田园生活图景;

水族人民的盛大传统节日——端节的欢腾喜庆,尽在《端节欢歌》里……

随着对贵州民族音乐宝藏的深入挖掘,音乐工作者们以不同的音乐语汇和艺术视角诠释出多姿多彩的少数民族文化:苗族飞歌和苗族“四面花鼓”、侗族大歌、仡佬族山歌、土家族山歌和土家族“薅草锣鼓”、布依族民歌、彝族民歌、水族“双歌”和水族铜鼓、木鼓……一首首原创作品自山水间油然而生,把独具特色的少数民族音乐语言运用现代合唱技法重构,在古老歌谣与现代合唱的对望中,音乐成为黔岭相连的纽带,传递出音乐工作者们对故土的深情与眷恋。

歌声悠扬,声声入耳。十首合唱作品,以文化自信的底气,让贵州大山深处的古老非遗走出乡野、走向当代表达。正如习近平总书记所言,少数民族非遗“既属于少数民族,也是中华民族文化宝库中的宝贵财富”,“是要传播到全世界”。愿“黔岭歌飞”所传递的民族团结之韵、文化创新之声,回荡得更加久远,飞向更广阔的天地!

“黔岭歌飞”合唱专辑作品音乐会

01.《四面鼓舞》

作 词:石与刚 作 曲:唐德松

指 挥:张 谦 钢 琴:张贝斯

演 唱:贵州民族大学音乐舞蹈学院合唱团

四面鼓又称四面花鼓,四面鼓舞是主要流传于贵州东部苗族地区——铜仁市松桃苗族自治县的传统鼓舞形式,在节庆活动中扮演着重要角色。《四面鼓舞》是一首运用贵州东部苗族地区苗歌为素材发展的合唱作品,歌曲传达了对家乡、对民族文化的深厚情感,以及对美好未来的向往与期盼。

02.《指尖花》

作 词:玉镯儿 作 曲:柳进军

指 挥:谭 松 钢 琴:陈殷翔

演 唱:贵州大学音乐学院爱乐合唱团

《指尖花》是一首充满民族韵味与诗意的交响合唱作品,音乐巧妙融合了苗族民族音乐元素与现代合唱技法,或浓或淡、或阳刚或柔美、或悠远或热烈……作品既是对非遗刺绣文化的礼赞,亦是对生命传承的深情讴歌,听者能在音符的穿引间触摸到中华文明生生不息的温度。

03.《侗乡的泉水》

作 词:胡 锐 作 曲:王德文

编合唱:王 艺

指 挥:蔡栋梁 钢 琴:卢 祎

演 唱:贵州省文联山韵合唱团

《侗乡的泉水》以优美的旋律勾勒出侗乡的独特风情。歌曲巧妙融入“蝉歌”音调婉转悠扬间,将听众带入群山环抱的静谧侗乡,耳畔似有山间蝉鸣相伴。侗族大歌元素的运用,赋予作品浓郁的民族韵味,展现了侗族音乐的深邃魅力,传递出侗家人的热情好客,同时还赋予“泉水”以精神力量,激励人们不惧山路崎岖、征途漫长充满积极向上的力量。

04.《山歌好唱情难开》

仡佬族民歌 改 编:范福芹

指 挥:蒲紫嫣 钢 琴:余佳傲

演 唱:贵阳学院春之声合唱团

作品歌词取自黔北地区道真县仡佬族山歌《无情的哥哥穿草鞋》,吸收该地区多首仡佬族山歌旋律曲调特征,运用新时期的民族音乐语言与合唱的表现形式,重新谱曲创作而成,展现出了仡佬族人民生动有趣、丰富多彩的生活场景,刻画出他们勤劳朴实、幽默风趣、坚韧不拔的性格品质,同时也表达了他们对生活、对家园的热爱之情。

05.《薅草》

作 词:杨乾江 作 曲:杨小幸

指 挥:谭 松 钢 琴:陈殷翔

演 唱:贵州大学音乐学院爱乐合唱团

“薅草锣鼓”又称之为“打闹歌”或“薅草歌”,是流传于土家族聚居地的一种民间艺术形式,其渊源可追溯到先秦的“蛮歌巴舞”和“下里巴人曲”,主要通过锣鼓敲击和歌声来驱逐野兽、消除疲劳,是土家族在田野劳作活动时的重要组成部分,被列入第二批国家级非物质文化遗产。《薅草》运用土家族“薅草锣鼓”的音乐与表演元素,用人声模拟演唱锣鼓的敲打声,同时融入具有土家族特点的高腔山歌,生动展现了土家族人民热爱生活、勤劳善良的精神风貌,以及对幸福生活的向往和追求。

06.《山之韵》

作 词:杨乾江 作 曲:柴永兴

指 挥:蔡栋梁 钢 琴:卢祎

领 唱:吴发健

演 唱:贵州省文联山韵合唱团

《山之韵》是一首融合贵州大山精神的合唱作品,运用贵州土家族民歌《这山没有那山高》的音乐元素创作而成。作品中,爱是主题,梦是灵魂,家是归属。作品将民歌元素与土家族的日常生活相融合,旋律娓娓道来,如贵州连绵起伏的大山高低各异、层层叠叠;音乐成为连接大山的纽带,旋律中蕴含着大山的坚韧与深情传递出对这片故土的深情与眷恋。

07.《布依三月蓝》

作 词:渔 鱼 作 曲:崔文玉

指 挥:马 勇 钢 琴:陈 若

领 唱:张雨婷 施啟俊

演 唱:贵州师范大学博衍合唱团

混声合唱《布依三月蓝》,宛如浸润着山野灵气的蓝印花布,以纯净、清丽的笔触,织就了贵州布依族三月里的醉人图景。阳光穿透彩云的明净世界,窗前是三月稻田的盎然生机,门外流水潺潺,屋后青山如黛。当熟悉的贵州布依族民歌《好花红》旋律作为背景音乐悠然响起,这一刻,古老的歌谣与现代的合唱深情对话。

08.《柯洛倮姆是故乡》

作 词:丁时光 作 曲:杨小幸

指 挥:谭 松 钢 琴:陈殷翔

演 唱:贵州大学音乐学院爱乐合唱团

柯洛倮姆是彝语“中央大城”的意思。合唱《柯洛倮姆是故乡》描述了古夜郎国都——今日乌蒙彝乡美丽的风光、淳朴的民族风情、丰富的物产,和彝家祥和安宁的生活状态,以及彝族同胞热爱家乡、建设家乡的深情。作曲家把具有黔西北彝族代表性的民歌《阿西里西》作为全曲的音乐动机贯穿始终,调式调性多样变化,情绪张弛起伏不断,音色对比与统一的安排,展示了少数民族音乐与合唱艺术相融的艺术魅力。

09.《端节欢歌》

作 词:王德文、杨乾江 作 曲:王德文

指 挥:蒲紫嫣 钢 琴:余佳傲

演 唱:贵阳学院春之声合唱团

“端节”是水族最盛大的传统节日,又称“瓜节”,相当于汉族的春节。主要流行在贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县,以及毗邻的荔波、独山、都匀和黔东南苗族侗族自治州榕江、雷山等县市的水族地区。《端节欢歌》是一首以水族端节为题材创作的合唱作品,歌曲融入了水族“双歌”的悠扬音调和水族铜鼓、木鼓的节奏元素,生动地表现了水族人民过端节时唱双歌对双歌和赛马竞技、亲友欢聚的欢腾画面,传递出浓郁的民族风情与节日气氛。

10.《多彩的土地多情的风》

作 词:惠 子 作 曲:肖 白

指 挥:马 勇 钢 琴:杨飞虎

演 唱:贵州师范大学博衍合唱团

贵州的风是有形的,是带着情的,是多情的也是多彩的,是吹到人的心坎里的风。多情的风,化作灵动、缥缈、婉转的旋律跃然纸上……

(来源:部分内容综合新华社、人民日报相关报道)

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP