玉琮 甲骨 何尊 厄普壶:总书记的人类关怀!

时间:2025年05月18日

来源:中国文艺网

作者:韦时雨 张钰童

“习艺强国”工作室

博物馆,静默展陈中流转,蕴含千年沧溟浩气。

5月18日是国际博物馆日,今年的主题是“快速变化社会中的博物馆未来”。

从地方到中央,习近平总书记始终心系博物馆事业发展,多次参观“打卡”不同类型的博物馆、纪念馆,就文博考古工作发表重要讲话、作出重要指示批示。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,在习近平总书记率先垂范、关心重视下,我国文物保护力度不断加大,新时代博物馆事业蓬勃发展,为文化传承发展注入连绵不绝的生机与活力。

值此国际博物馆日到来之际,让我们跟随习近平总书记的足迹,在博物馆中探寻习近平总书记的人类关怀!

文物不言,一览千年

博物馆中触摸历史根脉

泱泱华夏,源远流长,文明博大。

博物馆作为保护和传承人类文明、展示和发扬中华优秀传统文化的重要殿堂,承载着中华民族上下五千年历史,连接着过去、现在和未来。

“我到地方考察,都会抽时间到博物馆走一走、看一看”。

良渚文化博物馆、首都博物馆、西安博物院、合浦县汉代文化博物馆、承德博物馆、殷墟博物馆、运城博物馆、三星堆博物馆新馆、宝鸡青铜器博物院、云梦县博物馆等都留下了习近平总书记的足迹。

2003年7月,时任浙江省委书记习近平赴良渚调研。在观看良渚遗址保护和考古发掘工作录像片,听取关于良渚遗址保护工作的汇报后,习近平同志参观了良渚文化博物馆。在良渚时期盛行使用的黑陶器前,在良渚文化的典型器物玉琮前,习近平同志停下脚步,久久凝视,不时同身边博物馆工作人员交流。在良渚文化博物馆会议室,习近平同志语重心长地说:“良渚遗址是实证中华五千年文明史的圣地,是不可多得的宝贵财富,我们必须把它保护好。”

良渚文化遗址出土的(上排左起)黑陶器、玉琮、木屐、(下排左起)漆器、陶片和玉璧。新华社记者 翁忻旸 摄

党的二十大后,习近平总书记首次地方考察,来到“向往已久”的河南安阳殷墟遗址。2022年10月28日,习近平总书记走进殷墟博物馆,仔细观摩出土文物,甲骨文就是其中之一。他指出,殷墟出土的甲骨文为我们保存3000年前的文字,把中国信史向上推进了约1000年。“中国的汉文字非常了不起”。

甲骨文在内的数千件商代文物首次在殷墟博物馆新馆亮相。来源:央视新闻

2023年7月,习近平总书记来到三星堆博物馆文物保护与修复馆,走进文保修复工作区,仔细察看文物保护修复工作流程细节和最新技术,同现场工作人员亲切交流。习近平总书记指出,三星堆遗址考古成果在世界上是叫得响的,展现了四千多年前的文明成果,为中华文明多元一体、古蜀文明与中原文明相互影响等提供了更为有力的考古实证。

三星堆博物馆文物保护与修复馆“匠心妙手——三星堆遗址新出土文物保护修复成果展”的金面具。来源:三星堆博物馆官网

2024年9月,习近平总书记在陕西宝鸡青铜器博物院考察,仔细察看何尊、逨盘等珍贵青铜器,了解加强文物保护研究利用等情况。习近平总书记高度重视中华文明探源工程,深刻指出:“中华文明五千年,还要进一步挖掘,深入研究、阐释它的内涵和精神,宣传好其中蕴含的伟大智慧,从而让大家更加尊崇热爱,增强对中华文明的自豪感,弘扬爱国主义精神,把中华优秀传统文化一代一代传下去。”

2024年9月10日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在前往甘肃考察途中,来到陕西省宝鸡市参观宝鸡青铜器博物院。新华社记者 王晔 摄

“一个博物院就是一所大学校”。

良渚文化“神人兽面”的玉琮、撑起三星堆旷世之谜的青铜神树、商代青铜器“巨无霸”的后母戊鼎、“中国”二字刻“心中”的何尊、“薄如蝉翼”成就西汉轻纱传奇的素纱襌衣、“愿政通人和,祈江山永固”的金瓯永固杯……

文物展览、文博场馆日益成为展示中华文明的重要窗口,里面展陈的是历史长河中熠熠生辉的文化瑰宝,传递的是文明的厚重与智慧的光芒。深入推进中华文明探源工作,有助于形成一批彰显中华优秀传统文化的新地标,让中华文明活起来、用起来,让传统文化的魅力直抵人心。

来路回眸,笔绘鸿章

博物馆中赓续红色基因

红色岁月,波澜壮阔,履迹铿锵。

红色博物馆作为重要的主题教育场所,承载着厚重的历史记忆,肩负着向世人传递红色精神火种的重任。

2017年7月,习近平总书记在中国人民革命军事博物馆参观了“铭记光辉历史 开创强军伟业——庆祝中国人民解放军建军90周年主题展览”。

习近平总书记强调,人民军队砥砺奋进的90年,凝结着坚定理想信念、优良革命传统、顽强战斗作风,是我们宝贵的精神财富。我们要铭记光辉历史、传承红色基因,在新的起点上把革命先辈开创的伟大事业不断推向前进,鼓舞激励广大干部群众和全军广大指战员坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,努力为实现中华民族伟大复兴的中国梦、为把人民军队建设成为世界一流军队而不懈奋斗。

2019年9月,习近平总书记在中共中央北京香山革命纪念地,瞻仰双清别墅、来青轩等革命旧址,参观香山革命纪念馆,观看《为新中国奠基》主题展览,回顾中国共产党领导中国人民夺取全国胜利和党中央筹建中华人民共和国的光辉历史,缅怀毛泽东同志等老一辈革命家的丰功伟绩。

2019年9月12日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察中共中央北京香山革命纪念地。这是习近平在香山革命纪念馆参观《为新中国奠基》主题展览。新华社记者 黄敬文 摄

习近平总书记发表重要讲话强调,全党全国各族人民要紧密团结起来,不忘初心、牢记使命,锐意进取、开拓创新,沿着中国特色社会主义道路,满怀信心继续把新中国巩固好、发展好,为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦而不懈奋斗!

“一寸山河一寸血,一抔热土一抔魂”。

“我一直想来这里看一看,受受教育”。

“谨记历史的挫折和教训,以少走弯路、更好前进”。

习近平总书记多次强调要铭记光辉历史、传承红色基因。

2018年6月,习近平总书记前往甲午战争博物馆陈列馆,参观甲午战争史实展时语重心长地说:“要警钟长鸣,铭记历史教训,13亿多中国人要发愤图强,把我们的国家建设得更好更强大”;

2019年9月,习近平总书记参观鄂豫皖苏区首府革命博物馆时强调,革命博物馆、纪念馆、党史馆、烈士陵园等是党和国家红色基因库。要讲好党的故事、革命的故事、根据地的故事、英雄和烈士的故事;

2019年9月16日至18日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在河南考察。这是16日下午,习近平在位于信阳市新县的鄂豫皖苏区首府革命博物馆,同当地红军后代、革命烈士家属代表亲切交谈。新华社记者 鞠鹏 摄

2024年全国两会期间,习近平总书记叮嘱宋燕、叮嘱广大文物工作者:“要把博物馆事业搞好。博物馆建设要更完善、更成体系,同时发挥好博物馆的教育功能。”

要让红色精神在新时代熠熠生辉,就必须讲好党的故事、革命的故事、根据地的故事、英雄和烈士的故事,加强革命传统教育、爱国主义教育、青少年思想道德教育,把红色基因传承好,确保红色江山永不变色。

古韵新裁,技启万象

博物馆中焕活文明华彩

文化新品,与时俱进,泽被四方。

“老祖宗传下来的优秀传统文化,我们要继续攥在手里,与时俱进,让它发扬光大。”

2022年10月,习近平总书记来到安阳市殷墟博物馆考察,感慨道:“殷墟我向往已久,这次来是想更深地学习理解中华文明,古为今用,为更好建设中华民族现代文明提供借鉴。”

2024年2月26日,殷墟博物馆新馆正式开馆。鼎形的建筑矗立水畔,古铜色的大门,青铜饰面为幕墙,“大邑商”仿佛从3000年前款款走来。来源:央视新闻

如何在保护好历史文化遗产的基础上,让中华文脉绵延赓续,是多年来习近平总书记始终关注的命题。

早在2014年文艺工作座谈会上,习近平总书记就指明了“要让文物说话,让历史说话,让文化说话”的方法路径。总书记提出,传承中华文化,绝不是简单复古,也不是盲目排外,而是古为今用、洋为中用,辩证取舍、推陈出新,摒弃消极因素,继承积极思想,“以古人之规矩,开自己之生面”,实现中华文化的创造性转化和创新性发展。

在习近平总书记“创造性转化、创新性发展”理念指引下,博物馆事业呈现出新的发展局面,中华文化的“一池春水”生机勃勃。

马王堆复原动态展《一念·辛追梦》以三维建模方式复原历史文物,生动重现了西汉初年长沙国丞相轪侯夫人辛追秉承夫志,教子成才、保家卫国的故事;

湖南博物院与湖南省京剧保护传承中心携手创作的马王堆复原动态展《一念·辛追梦》,融合传统文化、传统艺术与多媒体技术,让马王堆文化变得更为生动。来源:湖南博物院

全球首个古陶瓷基因库——景德镇古陶瓷基因库诞生,为挖掘瓷片信息,探寻瓷片记忆,传承陶瓷基因带来了突破口;

深圳博物馆通过数字化采集、3D打印等技术,“打印”出高9米的云冈石窟第12窟(复制窟),精准还原了气势恢宏的洞窟、神态万千的雕塑与绮丽绚烂的壁画;

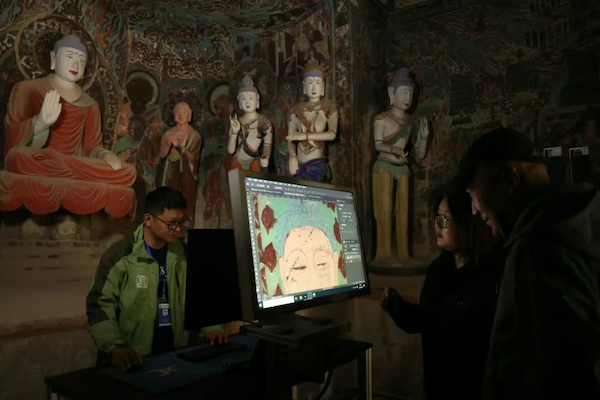

在莫高窟第341窟内,敦煌研究院文物数字化研究所的青年工作者们在做数字化采集。来源:光明日报

中国国家博物馆也通过数字虚拟技术、8K超高清技术,向观众深入阐释了文字于中华文明发展长河中的赓续之力,展现了文字在促进世界文明交流互鉴方面所发挥的关键作用;

“故宫·腾讯联合创新实验室”“数字故宫”“数字敦煌”“深圳云上文博会”“万佛洞三维数字虚拟现实体验”……国内各类博物馆火力全开,在场馆设施建设上精益求精,在藏品保护研究上深耕细作,在陈列展示互动开放上推陈出新。

如今,中国博物馆事业已走过100多个春秋。博物馆里一件件瑰宝正在“活起来”!从考古发掘到文物保护与修复,从价值阐释到展示传播,文物与科技的结合越来越紧密,博物馆事业呈现出一派新气象。

文明互鉴,共襄盛举

博物馆中凝聚世界和光

世界文明,百花齐放,袅袅远播。

“博物馆是保护和传承人类文明的重要殿堂,是连接过去、现在、未来的桥梁,在促进世界文明交流互鉴方面具有特殊作用。”

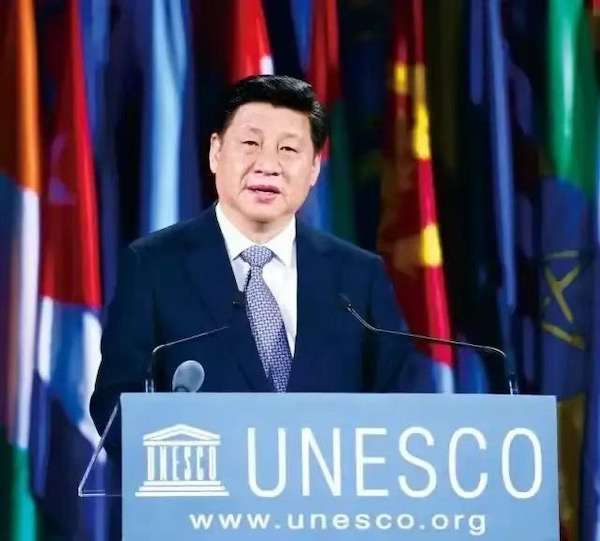

2014年3月,中国国家主席习近平在巴黎联合国教科文组织总部发表重要演讲时指出,每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传、代代守护,更需要与时俱进、勇于创新……让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,让中华文明同世界各国人民创造的丰富多彩的文明一道,为人类提供正确的精神指引和强大的精神动力。

2014年3月27日,国家主席习近平在巴黎联合国教科文组织总部发表重要演讲。新华社记者 姚大伟 摄

2016年11月,在出席亚太经合组织第二十四次领导人非正式会议并对秘鲁共和国进行国事访问期间,习近平主席和夫人彭丽媛同秘鲁总统库琴斯基和夫人兰格共同出席中拉文化交流年闭幕式并参观“天涯若比邻—华夏瑰宝展”。习近平主席指出,我们应该在相互尊重、平等互利基础上,继续深化中拉文化对话,让文明互鉴成为增进中拉人民友谊的桥梁、推动人类社会进步的动力、推动世界和平的纽带。

近年来,不同文明国家间的交流互鉴日渐深入,博物馆展览成为融汇中西多维度呈现世界文明、交流互鉴深化各国文化对话的一个重要平台。

2019年,汇集亚洲全部47国与埃及、希腊两个文明古国珍贵文物的“大美亚细亚——亚洲文明展”开幕,以文物串联起文明对话的轨迹;

2021年,“平行时空:在希腊遇见兵马俑”线上展览推出,通过VR漫游、实时渲染、虚拟拍摄等技术,实现了两大古老文明穿越时空的第一次线上邂逅;

“平行时空:在希腊遇见兵马俑”线上展览。来源:国家文物局

2022年,“意大利之源——古罗马文明展”跨越国界,在中国国家博物馆展出,成为两国文化交流密切深入和两国人民之间深情厚谊的见证;

2023年,“何以文明”数字大展亮相联合国总部及五大洲8个国家和地区,运用数字技术构建移动化、交互式的时空框架,对良渚文化、殷墟、三星堆等十处重点遗址进行沉浸式复现,生动再现了“中华何以五千年”的伟大辉煌;

2024年,“太阳之光:古蜀与印加文明互鉴展”在秘鲁印加博物馆展出,生动勾勒出中秘文明之间和而不同的精彩碰撞和独特魅力;

“太阳之光:古蜀与印加文明互鉴展”展览序厅里,三星堆文明青铜面具(复制品)和印加文明大型厄普壶(公元1476-1532年)并置陈列。来源:三星堆博物馆微信公众号

2024年11月,“中国·唐——一个多元开放的朝代”主题展览在巴黎圆满落幕。习近平主席在“中国·唐——一个多元开放的朝代”主题展览的序言中写道:“我们要从历史文化中探寻启迪,深化人文领域交流互鉴和文化遗产保护合作,各美其美,美美与共。”

“中国·唐——一个多元开放的朝代”主题展览在法国举办,来自国内十个省区市32家文博机构的200余件精美文物在这里展出。来源:央视新闻

玉琮、甲骨、何尊、厄普壶——这些来自不同时空的文明信物,如同散落世界的拼图碎片,共同构成了人类文明的宏大叙事。“人类命运共同体”的根基,正埋藏在这些跨越时空的文明对话之中。

在习近平总书记的关怀下,博物馆事业正以更开放的姿态,守护文化根脉,传播中国精神,让人类文明的星河更加璀璨。

(来源:人民日报、人民网、新华社、新华网、央视新闻、央视网、求是网、光明网、国家文物局等报道)

(编辑:钟达)

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP