入乡之随,琼瑶之报,志合之遇:习主席以三句古语道出亲诚惠容之礼!

“习艺强国”工作室

2025年3月28日,习近平主席在会见国际工商界代表时,引用三句古语,阐释相互尊重、互利共赢的深刻内涵,向各界释放了强有力的稳定信号:

入其国者从其俗,入其家者避其讳

When in Rome, do as the Romans do

投我以木桃,报之以琼瑶

Peaches were the gifts which to me you made

And I gave you back a piece of jade

志合者,不以山海为远

Even mountains and seas

Cannot distance people with common aspirations

4月14日至18日,越南、马来西亚、柬埔寨,习近平主席连访东南亚三国,密集出席近30场活动,在广袤山海间,铺展出一幅亲诚惠容的壮美画卷。

多年来,习近平主席用三句古语道出亲诚惠容之礼,书写周边命运共同体建设新篇章,擘画中国同周边国家共促稳定繁荣新图景,为地区和世界和平发展注入正能量!

入乡随俗

赤诚相待暖民心

《论语》中“君子和而不同”奠定了中华文明的包容基调。玄奘西行取经时,提前学习梵文,熟悉当地政治生态以消弭文化隔阂;郑和七下西洋,每至一地皆尊重当地信仰,回国后奏请重修清真寺。这种“入境问俗”的智慧,本质上是对文化多样性的敬畏。

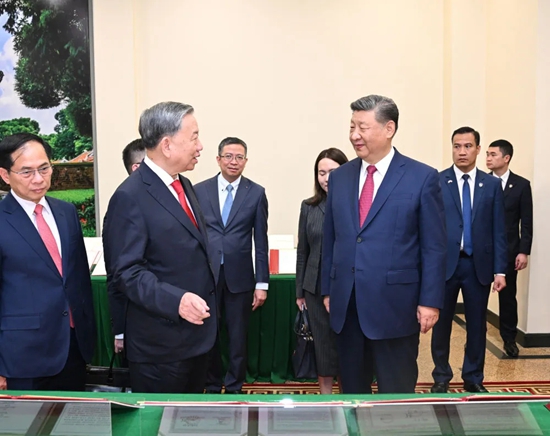

习近平主席十年间四度访越,先后探访胡志明故居、向胡志明陵敬献花圈,以行动诠释对中越传统友谊的赓续传承。越南共产党中央总书记苏林去年访华首站选址广州,专程参观越南青年革命同志会旧址,在中国共产党早期革命活动遗址中追寻两党革命先辈的足迹。这种跨越时空的红色对话,既是对胡志明等革命先驱推动中越友好的深情致敬,更是以历史纵深强化两党两国命运共同体的精神纽带。

2025年4月15日上午,在越共中央总书记苏林陪同下,中共中央总书记、国家主席习近平瞻仰胡志明陵并敬献花圈。新华社记者 燕雁 摄

近年来,中越政治、经济合作越来越密切,以影视剧为代表的中国文化产品在越南也越来越受到欢迎。2025年2月14日,中国首部反映中越民间友好交往的边贸题材影片《边海》正式上映,讲述了京族青年阿勇与越南姑娘阿花之间的动人爱情。从越南艺人参与中国综艺、越方翻拍中国节目,到《玫瑰的故事》《追风者》等中国影视剧在越南热播,中华文化受到越南年轻人的喜爱和追捧,带动越南“中文热”持续升温。中越民心相通得益于中国发展成就与持续释放善意,文化共通性助推两国情感共鸣。

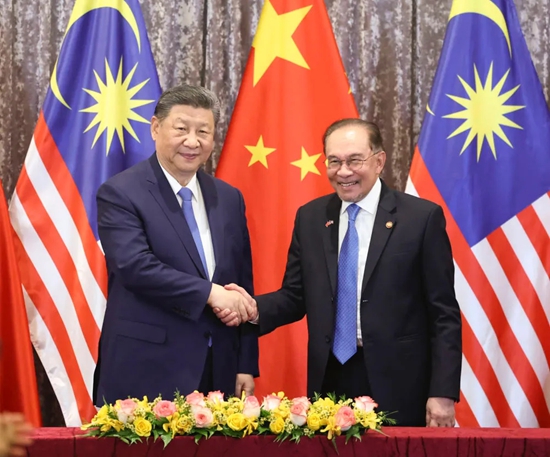

2013年、2025年两次访马,习近平主席都引用马来谚语“切水不断”来形容中马情谊。情谊浓浓,安瓦尔总理全程陪同习近平主席访马期间所有活动。每一场,他都第一时间在社交媒体发布消息并配上一首中文歌曲。在机场迎接习近平主席,选的是《我的好兄弟》。

2012年,曾在中国的医学院留学的马来西亚青年杨永康为一名身患白血病的中国男孩捐献造血干细胞,成功挽救了一个幼小的生命。他因此成为中国首个外籍造血干细胞捐献者。习近平主席在2013年访问马来西亚期间专门讲到这个故事。“我们不会忘记,2008年中国汶川特大地震发生后,马来西亚人民踊跃捐款捐物;我们也不会忘记,2012年马来西亚留学生杨永康捐献造血干细胞,成功挽救了中国安徽一名7岁孩子的生命……”习近平主席动情地说。

2013年10月4日,习近平主席访问马来西亚期间,见证了厦门大学马来西亚分校共建协议签署。厦门大学马来西亚分校成为中国第一所在海外全资设立、具有独立校园的分校。从郑和七下西洋、五次驻节马六甲的历史佳话,到如今互派留学生、互相给予签证便利化的双向开放,中马人文交流“切水不断”、代代相传。

在亲诚惠容理念指引下,中国在柬埔寨等国开展历史古迹保护修复项目,为保护和弘扬亚洲文明作出突出贡献。2016年,习近平主席对柬埔寨进行国事访问前夕,在《柬埔寨之光》报发表题为《做肝胆相照的好邻居、真朋友》的署名文章。文章提及中国文物专家长年扎根柬埔寨,保护和修复周萨神殿、茶胶寺等吴哥文物古迹的故事。

1992年,吴哥古迹被联合国教科文组织列为世界遗产并列入濒危名录。次年,中柬启动保护合作,中国从早期倡导者发展为重要贡献者。自1998年起,中国团队先后修复周萨神殿、茶胶寺,目前正推进王宫遗址修复。通过国际合作,吴哥古迹修复成效显著,2004年脱离濒危名录,重现“高棉的微笑”风采,成为全球文化遗产保护典范。中国专家数年坚守,不仅守护古迹本体,更以技术共享深化中柬人文交流,践行全球文明倡议,为文明传承提供“亚洲方案”。

“诚者,天之道也;诚之者,人之道也。”国与国的交往与人与人的交往类似,要交朋友,要讲诚意,中国作为负责任的大国,始终以“诚”相待。

琼瑶之报

惠利相融兴万邦

《礼记》有云:“礼者,天地之序也。”中华文明五千年积淀的文化密码,始终以“礼”为纽带联结人与人、国与国的关系。从《诗经》“投我以木桃,报之以琼瑶”中超越物质价值的深情厚谊,再到新时代国际舞台上“授人以渔”的共赢实践,中国智慧正以独特的文化逻辑重构全球商业秩序。

1950年1月18日,中国和越南正式建交。2025年4月14日,在中越建交75周年之际,习近平主席在越南《人民报》发表题为《志同道合携手前行 继往开来续写新篇》的署名文章中强调:“中越命运共同体植根于丰厚的合作沃土”“中越两国相互成就、共同发展,生动诠释了全球南方国家团结合作的意蕴。”

多年来,中国和越南坚持以利相融,经贸合作成果丰硕,中越关系也正上演着经济与文化交织的“双向奔赴”。广西东兴的2600家电商企业编织着“数字鹊桥”,将直播基地的榴莲带货与中国消费者隔屏心动相连。在越南主播中越双语的推介下,河内姑娘手机里的购物车与街头巷尾的中国品牌广告交相辉映。物流效率提升使越南榴莲3天直抵北京,2024年前11个月越南果蔬、水产品对华出口额逆势增长28.7%和23.2%,数字印证着这场“山海情”的甜蜜升温。

当45份双边合作文本笔落成金时,恰似为两国在互联互通、人工智能、文化体育、人力资源开发等协同发展领域中写下注脚,用0和1的代码重构着新时代的“琼瑶之报”。

4月14日下午,中共中央总书记、国家主席习近平在越共中央驻地同越共中央总书记苏林举行会谈。这是会谈后,两党总书记共同见证中越双方签署的45份双边合作文本展示。新华社记者 谢环驰 摄

1974年5月31日,中国和马来西亚两国领导人冲破冷战阴霾决定建交,开创了中国同东盟国家关系的先河。2025年,马来西亚担任东盟轮值主席国。在中国和东盟国家领导人的战略指引下,中国—东盟命运共同体理念深入人心。中国是第一个加入《东南亚友好合作条约》的东盟对话伙伴、第一个同东盟建立自贸区的主要经济体,也是最早同东盟建立全面战略伙伴关系的国家之一。2024年,中国与东盟贸易额突破9800亿美元,连续5年互为第一大贸易伙伴。

2025年4月15日,在赴吉隆坡对马来西亚进行国事访问之际,习近平主席在马来西亚《星洲日报》《星报》《阳光日报》发表题为《让中马友谊之船驶向更加美好的未来》的署名文章中提到:“海上丝绸之路见证了两国跨越千年的友好交往,‘切水不断’的世代情谊随着历史演进愈益深厚”“越来越多东盟国家优质特色产品进入中国千家万户,中国文学、动画、影视作品等纷纷走进东盟国家,带去中华优秀传统文化和充满魅力的现代生活气息。”

中马建交51年来,民众友谊不断加深。据中方统计,2024年,在互免签证政策推动下,赴马中国游客达到约380万人次,较2023年的166万增加了一倍多;每周往返两国的航班超过500架次。中国也是马来西亚民众青睐的热门旅游目的地之一。2025年4月16日,布特拉加亚总理官邸内,“儒伊文明对话”、数字经济、服务贸易、“两国双园”升级发展、大熊猫保护等合作项目令人目不暇接。其中,关于互免签证的协定引得两国民众格外关注,将进一步促进双边的人员往来和各领域的交流合作,为打造中马关系新的“黄金50年”注入强劲动能。

4月16日下午,国家主席习近平同马来西亚总理安瓦尔在布特拉加亚总理官邸举行会谈。会谈后,两国领导人共同见证中马双方交换双边合作文本。这是习近平同安瓦尔握手。新华社记者 黄敬文 摄

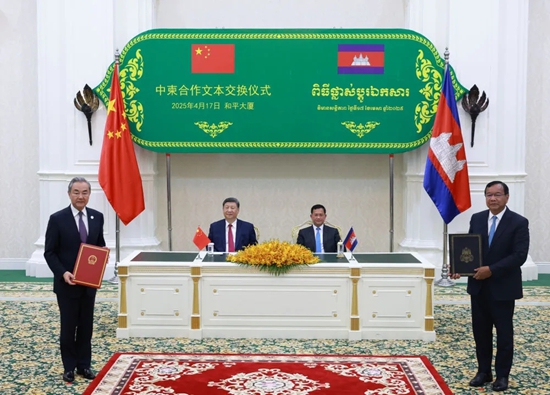

1958年7月19日,中国与柬埔寨正式建交。2025年4月17日,在赴金边对柬埔寨进行国事访问之际,习近平主席在柬埔寨《高棉时报》《柬华日报》和柬埔寨“新鲜新闻”网站发表题为《双向奔赴、相互成就 推动新时代中柬命运共同体建设行稳致远》的署名文章中指出,“面对世纪疫情,时任首相洪森顶风冒雪访华,中国派出多支医疗队驰援柬埔寨,双方相互提供大量医疗物资。面对复杂的国际和地区局势,双方支持对方维护核心利益,携手捍卫国际公平正义,铸就了中柬铁杆友谊。”

近年来,中方积极与柬方分享发展现代农业、职业培训及乡村振兴的经验,双方减贫合作也不断取得进展,扶贫示范村建设尤为引人注目。在双方共同努力下,柬埔寨的乡村修建了水泥路和灌溉渠,装上了太阳能路灯和清洁饮水设施,面貌焕然一新,提高了当地民众的生活水平。

“路遥知马力,日久见人心。”习近平主席曾引用这句中国古话,阐明中柬友谊经受住了国际风云变幻的考验,关键在于双方始终真诚相待、患难与共,相互信任、相互支持。2016年访问柬埔寨前夕,习近平主席在柬埔寨媒体上发表的署名文章中特别提到:“我们不会忘记,在新中国成立之初遭受外部封锁和敌视的时候,柬埔寨率先同中国建交。在中国恢复在联合国合法席位的斗争中,柬埔寨给予坚定支持。”2017年4月,《习近平谈治国理政》第一卷柬文版首发式在金边举行。2024年5月,柬埔寨王国政府将金边一条道路命名为“习近平大道”,以感谢习近平主席对柬埔寨发展作出的历史性贡献。

4月17日晚,国家主席习近平同柬埔寨首相洪玛奈在金边和平大厦举行会谈。这是会谈后,两国领导人共同见证中柬双方交换双边合作文本。新华社记者 王晔 摄

在沃野千里的红河沿岸,在工地繁忙的马来半岛,在游人如织的湄公河畔,极目远望,大开放、大合作、大交流热潮涌动。越南的辣椒、马来西亚的椰子拿到了走上中国百姓餐桌的“入场券”,中国的商用飞机、5G技术获得了东南亚市场的新订单,中越、中柬青年更频繁地双向奔赴,中马两国高校已着手建设联合实验室……

惠,在于“要本着互惠互利的原则同周边国家开展合作,编织更加紧密的共同利益网络,把双方利益融合提升到更高水平,让周边国家得益于我国发展,使我国也从周边国家共同发展中获得裨益和助力”。

志合之遇

海纳百川共命运

《中庸》里的“致中和,天地位焉”揭示着平衡之道,在国际关系中体现为“各美其美,美美与共”,强调在多元文明下,摒弃零和博弈思维,通过相互协作实现共同繁荣。不拒众流,方为江海,中国“朋友圈”越扩越大,合作越来越深。

中国理念、中国倡议,在东南亚大地,被热烈讨论,也被广泛认同。正如习近平主席所言:“我们应该践行共商共建共享的全球治理观,弘扬全人类共同价值。”在这条道路上,中国方案既是传统的回归,更是未来的召唤。

本次访问期间,习近平总书记和苏林总书记、范明政总理共同见证中越铁路合作机制启动。中越标准轨铁路的全面联通,将进一步拓展区域互联互通的大图景。从中老铁路到中泰铁路,从印尼雅万高铁到马来西亚东海岸铁路,乘着共建“一带一路”的东风,泛亚铁路网的宏伟愿景一点点变成现实。

马来西亚总理安瓦尔研读过《论语》,致力于推动伊斯兰文明与儒家文明互学互鉴。此次访问期间,他讲起对习近平主席提出的人类命运共同体理念的理解:“这让我想起《论语》中的名言:四海之内皆兄弟。”在安瓦尔总理看来,习近平主席提出的一系列全球性倡议,体现了看待世界的独特方式:“全球发展倡议强调包容性进步,全球安全倡议呼吁通过对话实现和平,全球文明倡议提出尊重差异不是和谐的障碍,而是其前提。”

“三大全球倡议”成为中柬联合声明的一个核心关键词。如何落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议,双方分别列出12个、9个、10个行动方向,为维护和促进地区乃至世界的和平、稳定与繁荣作出积极贡献。同时,在访柬期间,两国领导人宣布2025年为“中柬旅游年”,连民心、有温度、接地气的丰富人文交流活动将在两国民众之间架起更多相知相亲的桥梁。

容,则是“要倡导包容的思想,强调亚太之大容得下大家共同发展,以更加开放的胸襟和更加积极的态度促进地区合作”。自古以来,中国就是一个多元文化、多元民族的国家,正是因为多元融合造就了中华民族“海纳百川,有容乃大”的胸襟。

从周恩来总理在万隆会议中提出的“求同存异”方针,到新时代习近平主席所提出的共建“人类命运共同体”的倡议,中国共产党始终以包容的视角看问题,以开放的思想促合作。

中国共产党作为一个走过百年风雨历程的大党,始终愿同其他意识形态的国家与政党保持密切沟通,在2021年召开的中国共产党与世界政党领导人峰会上,习近平总书记强调,在人类追求幸福的道路上,一个国家、一个民族都不能少。世界上所有国家、所有民族都应该享有平等的发展机会和权利,就像“一带一路”不会因为种族、意识形态等的不同就选择绕道走,我们总是以开放包容的眼光看待每一个国家。

山水相连、人文相亲、利益相融、命运与共。“站在亚洲实现整体振兴的新起点上,中国将坚持亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴方针,保持周边外交政策的延续性和稳定性,深化同周边国家友好合作,让中国式现代化成果更多惠及周边,推动构建周边命运共同体,携手推进亚洲现代化进程。”

(来源:综合新华社、人民网、《人民日报》、《光明日报》、共产党员网等报道)

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP