人性抉择与文脉赓续的永恒命题——鄂尔多斯市乌兰牧骑舞剧《胡笳十八拍》观后

自2014年实施“国家艺术基金”项目资助以来,内蒙古自治区的舞剧创作呈现出一派欣欣向荣的景象。仅在2014年至2018年第一个五年间,内蒙古自治区在国家艺术基金总体资助的81部舞剧项目中就占到十分之一——8部舞剧分别是内蒙古民族艺术剧院的《我的贝勒格人生》和《骑兵》,呼和浩特民族演艺集团的《马可·波罗传奇》《昭君出塞》和《驼道》,内蒙古艺术学院的《草原英雄小姐妹》,鄂尔多斯市民族歌舞剧院的《漠魂》和包头市民族歌舞剧院的《水旱码头》。并且,在2019年第十二届中国艺术节和2022年第十三届中国艺术节中,《草原英雄小姐妹》和《骑兵》连续荣获“文华大奖”——每届仅有3部舞剧获此殊荣的榜单,可以说明内蒙古自治区不仅是舞剧创作大省(区)也是舞剧创作强省(区) 。正是在这种观赏背景中,2025年全国两会召开前夕,我们在首都的国家大剧院迎来了又一部内蒙古自治区的舞剧《胡笳十八拍》——该剧由中共鄂尔多斯市委宣传部、鄂尔多斯市文化和旅游局、北京保利剧院管理有限公司联合出品;创演单位是鄂尔多斯市乌兰牧骑(也即原来的鄂尔多斯市民族歌舞剧院)。

舞剧《胡笳十八拍》与蔡文姬同名原著的“动态交互”

看到剧名,就知道这是关于东汉才女蔡琰蔡文姬的故事。因为她的《胡笳十八拍》既是中国文学史也是中国音乐史的经典作品。对于蔡文姬而言,《胡笳十八拍》是一曲自传体长诗;而对于舞剧编剧罗怀臻而言,可以说是比较忠实于蔡文姬原诗的一次改编。场刊上“剧情简介”写道:“‘我生之初尚无为,我生之后汉祚衰。’《胡笳十八拍》是我国古代著名琴曲,文辞作者为东汉才女蔡文姬;一拍即一章,共十八章,记述了蔡文姬于东汉末战乱年间流落南匈奴(今内蒙古自治区鄂尔多斯地区)12年,后被曹操接回中原编修《后汉书》的人生遭际,也折射出汉魏时期北方民族交往交流交融的历史脉络。”舞剧《胡笳十八拍》共由四幕构成,前有“序幕”后有“尾声”,共六个场景均取原诗的两个诗句导出——比如“序幕”是“云山万重兮归路遐,疾风千里兮扬尘沙”(第二拍)。第一幕是“我非食生而恶死,不能捐身兮心有以”(第十一拍)。第二幕将诗句用于压卷,是“汉使迎我兮四牡騑騑……一步一远兮足难移”(第十三拍)。第三幕是“无日无夜兮不思我乡土……雁北归兮为得汉音”(第四拍和第五拍)。第四幕是“东风应律兮暖气多,知是汉家天子兮布阳和”(第十二拍)。“尾声”是“胡笳本自出胡中,缘琴翻出言律同”(第十八拍)。可以看出,虽然诗句的撷取并不完全遵照原著的顺序,但总体取自“十一拍”至“十三拍”。正是在这样一个“改编”中,总编导田壮开始了他的舞剧言说。在我的印象中,田壮曾在孔德辛担任总编导的舞剧中多次担任编舞,比如《关公》《昭君出塞》《驼道》和《彩虹之路》;在海南的《东坡海南》、湖南的《热血当歌》等比较有影响的舞剧中,田壮也发挥了相当大的作用。这回田壮出任总编导,其实是碰上了一块“硬骨头”:其一,因为有蔡文姬的《胡笳十八拍》存世,这会成为我们评价蔡文姬“舞剧形象”得失的镜鉴——如同任何基于“改编”的创编而言,难免“不似则欺世,太似则媚俗”。其二,不同于表现“出塞”和亲的王昭君,可以专注于叙述其“出塞”后的种种作为;对于“归汉”的蔡文姬,要兼顾“去时怀土兮心无绪”和“来时别儿兮思漫漫”,对于舞剧叙事的整体性和性格刻画的矛盾性也是一个严峻的挑战。其三,蔡文姬《胡笳十八拍》是悲情乃至悲愤的,但这肯定不是“文姬归汉”的历史本质所在;舞剧创编在已有不少舞台剧演述蔡文姬之后,能否抓住人性抉择与文脉赓续的永恒命题,这无疑也是一个重大的考验。其实,舞剧《胡笳十八拍》的改编还有个“互文性”的特点——这个由法国文学批评家、符号学家朱丽娅·克里斯蒂娃首次提出的概念,强调文本的意义生成依赖于与其他文本的“动态交互”,任何文本都是对其他文本的“吸收与转化”。其实,影响我们对舞剧《胡笳十八拍》的认知,除了蔡文姬的长诗《胡笳十八拍》,还有郭沫若先生于1959年创作的五幕历史剧《蔡文姬》。相对于蔡文姬的《胡笳十八拍》而言,郭沫若先生的《蔡文姬》提供了一个重塑蔡文姬形象的“新文本”。这个“新文本”中最重要的,是简化了历史上蔡文姬“乱世才女”“悲情母亲”的形象,以诗化的语言与心理描写,将其“情感冲突”置于首位——剧中蔡文姬的“归汉”抉择被表现为一场激烈的内心斗争:既渴望回故土续写父业,又难舍匈奴的丈夫与子女。郭沫若先生将蔡文姬的“归汉”动机与续写《汉书》的使命结合,强调其作为知识分子的文化责任感——剧中曹操赎回她的核心目的之一,是借助其才华修复因战乱散佚的文化典籍;这一设定赋予她超越个人苦难的“悲情符号”,使之成为文脉赓续的象征。

“去时怀土”与“来时别儿”的舞剧叙事主线

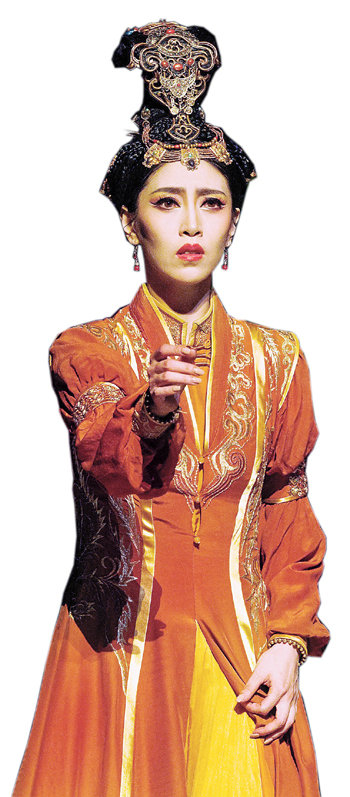

正是基于前述文本的“动态交互”,舞剧《胡笳十八拍》开启了它的“序幕”:天幕是一轮硕大的月亮,不过是那种“月全食”的黑月亮——它既是苍茫旷野的写照也是悲情人世的象征。苍茫旷野的深处,舞台后区平台靠下场门一侧,一位怀抱雅琴的女子在朔风中形只影单地远眺——一如“出塞”的昭君总是怀抱着来自西域的琵琶,怀抱中原雅琴作为文姬形象的标配,应该是“归汉”执念的隐喻。云烟弥漫的地面上,伏地的舞者若隐若现地参差起伏、错落动静,吞噬一切的暗夜分明酝酿着一场血腥……抱琴的文姬步入云烟之中,伏地的舞者惶恐地起身,文姬与流亡的“民卒”被围困在烟尘蔽野的“胡虏”之中。蔡文姬长诗中的“胡虏”就是史称的“南匈奴”,在他们的“控弦披甲”、大肆杀戮中,天幕上是马嘶旗卷、血色浸漫……一段气势凶悍、动态乖张的“胡虏”之舞,中间的首领便是左贤王;在众胡虏追杀众民卒四散而去后,左贤王注意到眼前居然有个心有愤怨但面无惧色的女子,怀中还抱着一个长长的物件……左贤王施展淫威,夺过物件高举欲摔,蔡文姬奋不顾身拼死相护……剧名“胡笳十八拍”此时在投影中腾空而来,第一幕的叙述便由此接踵而至,蔽野烟尘已然消散,悠扬牧歌衬托着草原的祥和;忙碌的牧人唤醒了沉睡的草原,沉稳的脚步、伸展的膀臂,在挤奶、制毡的劳作动态中凸显出矫健剽悍的性格……此时的蔡文姬、左贤王先后在后区平台上出现,然后又穿行在牧人的忙碌间;看得出,经过此前蛮狠摔琴与勇毅护琴的碰撞,两人的关系正由“戎羯逼我兮为室家”向“我不负天兮天何配我殊匹”过渡……或许是民俗风情使然,无论是生产还是生活,牧人的忙碌表现为一组接一组的男群舞和女群舞——这些群舞表现出风格性极强的语言特征,暗示着主创们“以舞带戏”的表意理念……忙碌的牧人开始憩息,蔡文姬与左贤王的“戏”在“舞”的铺衬中展开:文姬逐渐适应着“鼙鼓喧兮从夜达明,胡风浩浩兮暗塞营”;左贤王则在将雅琴送还蔡文姬后,来到下场门一侧前区与几位汉子畅饮,并趁兴吹响了胡笳……沉郁幽咽的乐音仿佛击打着文姬的心弦,竟让“日暮风悲兮边声起,不知愁心兮说向谁是”的文姬感受到“知音”般的共情……看到蔡文姬向左贤王跑来,畅饮的汉子悄悄散去,一段真正意义上的“双人舞”在文姬和左贤王之间展开:音乐舒缓而动态温馨,左贤王绛红色的袍服与蔡文姬鹅黄色的裙服在交织中交融,宛如烈烈的火焰消释着凛凛的冰霜……随着音乐的渐渐激昂,两人的交流更缠绵也更柔曼了——这一段表意之“舞”是显风格见性格的叙述,同时这一段舞表之“意”也是怨冰释、情复燃的呈现……

在不绝于耳的声声驼铃中,舞剧第二幕把观众带入了南匈奴单于的王庭驻地——美稷城,这个美稷城即今鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇。鄂尔多斯市乌兰牧骑创演舞剧《胡笳十八拍》,着眼“区域身份”是一个重要的动机——而这也是当前许多舞剧题材选择的出发点。这一幕首先亮相的,是在下场门一侧前区嬉玩着的两兄弟阿眉拐和阿迪拐,这便是长诗中所说的“胡人宠我兮有二子”。“二子”的首先亮相,一则说明蔡文姬与左贤王的关系从“戎羯逼我兮为室家”中得到升华——“雅琴”与“胡笳”在许多方面已成为共情的“知音”。二则说明文姬“流落”胡地已日久,虽有“生仍冀得兮归桑梓”的执念,但也有“死当埋骨兮长已矣”的心理准备。三则说明正是因“胡儿”的存在,使得蔡文姬“去住两情兮难具陈”——而这个“内心煎熬”成为舞剧行动最重要的推动力,成为《胡笳十八拍》“去时怀土兮心无绪,来时别儿兮思漫漫”的叙事主线。实际上,舞剧第一幕的核心表意,是蔡文姬“去时怀土兮心无绪”的情感状态及其舒解;而第二幕的核心表意,当然就是“来时别儿兮思漫漫”的发端——就舞剧叙事的事象设置而言,即是“汉使迎我兮四牡騑騑,胡儿号兮谁得知”?还有“一步一远兮足难移,魂消影绝兮恩爱遗”。这后一句的“恩爱遗”说的是蔡文姬与左贤王的“知音”共情。主创们在此巧妙地运用了“欲抑先扬”的手法,在后半段汉使奉诏“千金赎身”之前,前半段情境凸显“集市”的“万族共乐”——也即不同族群的和谐共荣:集市上推车的、摆摊的、交易的、献艺的、醉饮的、乞讨的……一派熙熙攘攘、热热闹闹的景象。作为情境设置这是“欲扬先抑”,而作为表意理念一以贯之地体现为“以舞带戏”——那些营造出“集市”氛围的推车舞、摆摊舞、醉饮舞、乞讨舞等等,就是我们舞剧叙事中常见的“日常生活动态的舞蹈化”;只是在舞剧《胡笳十八拍》中,虽然有阿眉拐、阿迪拐兄弟俩串联、助兴上述舞蹈,虽然有蔡文姬、左贤王在上述舞蹈中手牵“二子”表现一家四口的其乐融融,但所带之“戏”却是汉使到来之后——得知汉使奉旨的使命,对蔡文姬而言是“去往两情兮难具陈”,对左贤王而言才真是“生死不相知兮何处寻”。面对奉诏汉使要接文姬归汉,舞台场景从“其乐融融”的集市转换到“其情凄凄”的“大帐”之中。大帐中在下场门一侧后区摆放着毛毡覆盖的王座,一家四口的“四人舞”以王座为焦点、为依托、为参照来展开……大帐外(天幕)鹅毛大雪飘舞,王座旁悲凉心境漫溢:以蔡文姬与左贤王的夫妻情为主干,又以蔡文姬与“二子”的母子爱为衍枝,将“抚抱胡儿兮注下沾衣”“魂消影绝兮恩爱遗”和“肝肠搅刺兮人莫我知”的悲凉心境“一波三折”地表现出来——这段“四人舞”的精彩是舞剧叙事“表意优先”的一个典范,是在“以舞带戏”表意理念中的“以戏导舞”。送行的仪仗在下场门一侧后区步出,天边是雪霁后的清晨;汉使迎接的仪仗则在上场门一侧列阵,前区是带有鲜明汉地习俗的轿辇……左贤王深情地为蔡文姬披上大氅并为其撩开轿帘,一种“同天隔越兮如商参,生死不相知兮何处寻”的心情弥漫开来……

见证了蔡文姬的个人命运和“胡汉融合”的心史

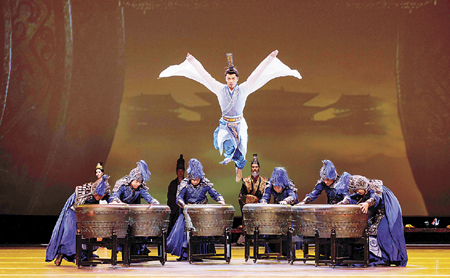

舞剧《胡笳十八拍》实际演出的四幕戏是一气呵成的,但笔者认为在二幕之后还是以中场休息断开为好。因为三、四两幕讲的是“归汉”后的蔡文姬,舞剧叙事不能不导向她续写《汉书》的使命,因此不能总在长诗的“苦我怒气兮浩于长空,六合虽广兮受之应不容”中沉湎。根据史实,“归汉”的蔡文姬在“遗千金”为其“赎身”的曹操的撮合下,与擅奏琴曲的董祀结为夫妻。面对现代观众的解读语境,因为有了与左贤王的“知音”共情,似乎很难再去表现文姬与董祀的“卿卿我我”。“以舞带戏”的表现理念确定了曹操设宴迎归蔡文姬的场景,由此也确定了三、四幕的角色设定——除紧密关联蔡文姬的曹操和董祀外,还有一个总揽宫廷事务的宦官。由宦官出场安排“备宴”开启了第三幕,侍者、宫女分别摆放案几和端送盅盏,不仅从服饰上而且从动态上呈现出迥异于“胡风”的“汉俗”。宴享,当然是一个极具“可舞性”的场景,只是编导并不只是专注于宴享中的“表演舞”,而是从侍者“备宴”到嘉宾“入宴”都以“舞蹈化”的形态呈现:先是8位红衣文士携带书简到来,然后落座下场门一侧的案几边;然后是6位蓝衣武士陪衬着董祀到来,蓝衣武士落座于上场门一侧的案几边——案几的摆放是两侧各又3张,本应“纵列”但考虑透视效果略呈“八字”排列。底边一字排开3张主案几,曹操在宦官的陪侍下居中落座,董祀出场后落座于下场门一侧的主案几;此时,一队16人的舞者迎上了蔡文姬,引导她在主案几的上场门一侧落座……在曹操示意开宴后,这段女子大群舞极显雍容华贵之风,与胡地牧人的矫健剽悍形成鲜明反差,这个反差就是“文野”之别。这之后,8位红衣文士手持书简而舞,蔡文姬起身融入其中——这段舞蹈也可视为“书简”的拟人化,舞中之“戏”是蔡文姬对续写《汉书》使命的担当;6位蓝衣武士推出助阵之鼓,领舞者董祀英气逼人……在鼓列大斜线、大横排变阵后团聚成围,董祀傲然立于鼓上——“阵鼓”之舞以“象功”之气象互补于“书简”之舞的“昭德”之风采。董祀令武士呈上雅琴,敬奏琴曲向曹公致敬;文姬“闻琴起舞”,与董祀“四手联弹”……曹操兴起而起身,来到蔡、董二人之间,令两人成“室家之好”。两人虽心有所碍,但只能奉命成婚……

宴散席撤,由宦官引导而“移步换形”,场景在屏风横展、架灯耸立中转换为寝宫。两侍女扶上披着红盖头的蔡文姬,相随步入的董祀似乎有点心事重重……与上一场景极具观赏效应的“可舞性”相比,这一场景作为两人的“私密空间”,由于两人的“心有所碍”注定了舞蹈呈现的“心象性”特征。随着4扇屏风的错综游移,两人的“心有所碍”将私密空间转化为阻障空间——屏风成了阻断两人深度交流的障碍……董祀在游移的屏风间游移,而屏风后每每会闪出另一个董祀(二重身),表现出其内心的纠结;高潮时甚至在4扇屏风后各出现一个董祀,与其真身形成一段极其“纠结”的“五重身舞” ……与此同时,蔡文姬的“心象”在舞台后区呈现:与众多牧人同时涌现的,是丈夫左贤王与阿眉拐、阿迪拐二子,是长诗《胡笳十八拍》最后五拍中拍拍都有的心念——“身归国兮儿莫知随,心悬悬兮长如饥”(第十四拍);“子母分离兮意难怪……生死不相知兮何处寻”(第十五拍);“今别子兮归故乡,旧怨平兮新怨长”(第十六拍);“去时怀土兮心无绪,来时别儿兮思漫漫”(第十七拍);“胡与汉兮异域殊风,天与地隔兮子西母东”(第十八拍)。在这段两人各有所思的“心象性”舞蹈表现中,舞剧叙事才开启了第四幕——这一幕当然不能不破除两人的“心有所碍”,但更重要的是表现蔡文姬文脉赓续的使命担当。或许是主创们认为“心有所碍”的破除,主要是蔡文姬冒死进谏而救了违反“禁酒令”将被处以极刑的董祀一命;因此这一幕的开启先是在上场门一侧天幕上众多文士举觞痛饮的剪影,同时在天幕的下场门一侧投放出“禁酒令”3字;接着是后区平台上一队士卒推出一列违反“禁酒令”者问斩,舞台上则是被“禁酒令”震慑的百姓……董祀正是在此际被一队士卒押上,切光后的定位光给了董祀满脸惊恐表情的“特写”……全景复现后,蔡文姬在如注大雨中匆匆赶到——这个“如注大雨”情境中的“死别”会让我们想到文姬与左贤王在“鹅毛大雪”中“生离”……再接着便是蔡文姬面见曹公的冒死进谏。让笔者略感惊异的是,编导在此间竟然设计了一段蔡文姬与曹操的“双人舞”——不过从“双人舞”的“对话”来看,曹操表现出对蔡文姬续写《汉书》的器重,而蔡文姬更多的是不辱使命的表白……董祀因此被“刀下留人”。暗转后两人回到居所,董祀下跪谢文姬救命之恩,而文姬心心念念的则是赓续文脉——在下场门一侧前区的一张案几前,续写《汉书》的文姬和董祀疾笔奋书,由此而展开了一段同心同德的“双人舞”,与一幕文姬与左贤王的“双人舞”遥相呼应……后区天幕出现满屏贯通的影像,让人感受到是蔡文姬“文思泉涌”的外化;外化的“文思”又“泉涌”般出现在舞台上二人的身旁,形成全剧高潮的“coda”(结尾部舞);空中如鸿雁传书般飞落的纸页,为外化的“文思”赋予了“文脉”的象征……尾声的字幕显然有“结束语”的意味,写的是:“流传久远的《胡笳十八拍》,融合了胡汉音乐胡笳和雅琴的音律,也见证了蔡文姬的个人命运和“胡汉融合”的心史。多民族共处的美稷城是中华民族大家庭和谐共融的历史见证,也成为今日鄂尔多斯市的文化标识……”舞台上悠扬的马头琴奏响,后人们陆续拾掇起那些象征“文脉”的纸页;老去的蔡文姬还是怀抱雅琴这一标配,带给了观众人性抉择与文脉赓续的永恒命题……舞剧谢幕!但文脉赓续!

蔡文姬的《悲愤诗》及其对屈原《哀郢》的追随

除前文提及的总编导田壮和编剧罗怀臻外,该剧的主创还有出品人兼艺术总监丁云岗、执行导演宝音阿木尔、作曲赵博、视觉总监唐金龙、服装设计吴少华、造型设计孙艾娜、灯光设计胡俊东和多媒体设计胡天骥。笔者曾写过《舞剧叙事的线性构成方式》一文,舞剧《胡笳十八拍》的线性结构作为“叙事模态”属于其中的“鸾胶续弦式”。“鸾胶”是神话传说中能将弓弩之断弦接续的强力之胶。这种结构方式在于把两块因某种原因断裂的素材黏合起来,从而强化舞剧叙事的一体性。舞剧《胡笳十八拍》作为“鸾胶续弦式”叙事模态,其中的“鸾胶”就人物而言当然是蔡文姬,但就前两幕与后两幕的人物关系及事象逻辑而言,“断裂”的痕迹其实还应该弥补。前两幕的高潮是“天伦之乐”,因为“归汉”而形成的“子母分离”在后两幕得到了补叙,这很值得肯定(当然也很容易做到)。但后两幕的高潮是“文脉赓续”,这其实也应该在前两幕初见端倪,否则就会缺失“戏脉之本”。那么该如何补救呢?笔者其实一直疑惑,蔡文姬只写自己“入胡”“归汉”之心理感受的《胡笳十八拍》 ,为何用的是“骚体”?而她所处的时代盛行的文体是“五言”。于是做了些深入的研究:学界有一种较深入的看法,认为署名蔡文姬的《胡笳十八拍》可能是唐人假托,而其中的“本事”来自蔡文姬的《悲愤诗》——只是《悲愤诗》也有“五言”和“骚体”各一首。五言《悲愤诗》曰:“……感时念父母,哀叹无穷已。有客从外来,闻之常欢喜。迎问其消息,辄复非乡里。邂逅徼时愿,骨肉来迎己。己得自解免,当复弃儿子。天属缀人心,念别无会期。存忘永乖隔,不忍与之辞。儿前抱我颈,问母欲何之。人言母当去,岂复有还时。阿母常仁恻,今何更不慈。我尚未成人,奈何不顾思。见此崩五内,恍惚生狂痴。号泣手抚摩,当发复回疑……”这里摘录的是文姬“归汉”前夕的母子对话,情真意切。骚体《悲愤诗》曰:“嗟薄祜兮遭世患,宗族殄兮门户单。身执略兮入西关,历险阻兮之羌蛮。山谷眇兮路漫漫,眷东顾兮但悲叹。冥当寝兮不能安,饥当时兮不能餐。常流涕兮眦不干,薄志节兮念死难……”这里摘录的是文姬“入胡”后的内心执念,既悲且愤。比较来看,“五言”犹如当时的“白话”而“骚体”在当时应属“文言”。研究者认为,作为东汉才女的蔡文姬,能背诵前代诗文400余篇,用“骚体”于“五言”后再写《悲愤诗》,是自感彼时心情与楚三闾大夫屈原作《哀郢》时相似,如其中的“民离散而相失兮,方仲春而东迁。去故乡而就远兮,遵江夏以流亡……楫齐扬以容与兮,哀见君而不再得。望长楸而太息兮,涕淫淫其若霰……”在这篇剧评中我们当然不是要做深入的研究。提及蔡文姬的“骚体”作诗是认为她在心念上有对屈原《哀郢》的追随——因此在前两幕的“入胡”之初,不妨在她的心念中出现“屈原”(外化),而在后两幕董祀出场时,可考虑他在造型设计上与屈原相近,这样引起蔡文姬的好感就比较自然,同时也可使两人在“文脉赓续”中志同道合,使蔡文姬的人性抉择和文脉赓续相辅相成。此外,长诗《胡笳十八拍》的内容,其实无关于舞剧后两幕的事象,这或许是郭沫若写剧直呼《蔡文姬》所在。舞剧似乎也可以有所变通,叫作《文姬归汉》可能更符合剧情实际,也可在文本“动态交互”呈现新意。

(作者系中国文艺评论家协会顾问、北京市文联特约评论家)

(舞剧《胡笳十八拍》剧照 丁昊 摄 鄂尔多斯市乌兰牧骑提供)

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP