舞台剧《浪潮》:以澎湃的艺术力量实现深刻的精神感召

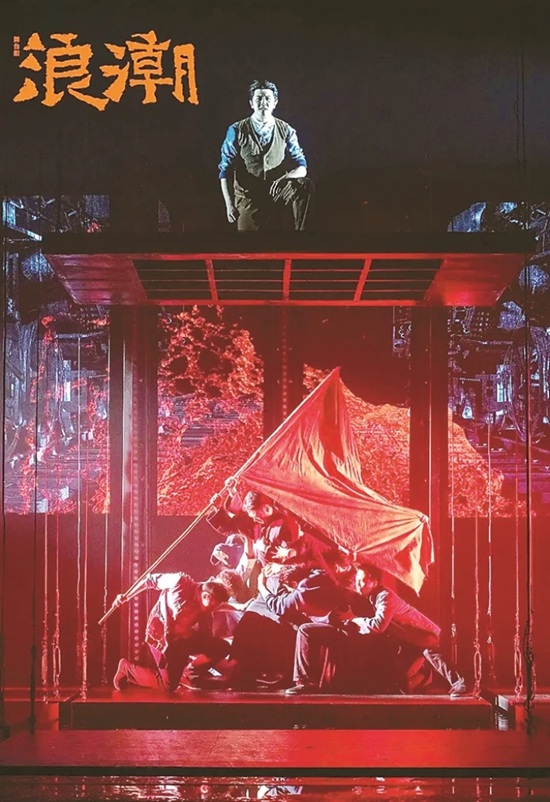

舞台剧《浪潮》剧照

今年是中国左翼作家联盟成立95周年,舞台剧《浪潮》日前在上海西岸大剧院上演,以震撼人心的艺术呈现,将1931年牺牲的五位左联烈士柔石、胡也频、李求实、冯铿、殷夫的故事搬上舞台,不仅是对革命先烈的深情缅怀,更是对红色文化传承传播的成功探索。这部作品以其独特的艺术构思和深刻的精神内涵,为新时代红色题材文艺创作注入力量。

《浪潮》令人称道的艺术突破在于其叙事结构的创新。该剧摒弃了传统线性叙事模式,从五位烈士牺牲的那一刻展开,让他们的灵魂在另一空间进行自我叩问。这一设定打破了单向的历史讲述,形成了多声部的精神对话。舞台上,五位烈士的人生经历如画卷般徐徐展开,他们各自写下或喊出代表性的话语:柔石的“剜心也不变!砍首也不变!只愿锦绣的山河,还我锦绣的面”;胡也频的“文学不是艺术之宫里无用的宝石,而是社会革命最有力的斧头”;李求实的“我们必须要学会既能用枪又能用笔”;冯铿的“只要血不会干,什么困难都可以打破”;殷夫的“别了,哥哥,别了,此后各走前途”——这些话语不再是教科书上的铅字,而是舞台上鲜活的生命呐喊。

在舞台呈现上,《浪潮》大胆采用“水舞台”设计,十吨水配合升降悬浮板等元素,创造出刚硬的铁与柔软的水相互呼应的视觉效果。水,这一深具哲学意蕴的元素,在剧中既营造了物理空间,也营造了心理空间,更是连接生者与逝者的媒介。演员们大量运用舞蹈形体表演,与水舞台形成有机互动,情感浓烈的舞台体验让观众沉浸其中。舞台背景时而呈现暗红色调,“浪潮”二字醒目突出;时而转为冷冽蓝光,人物剪影高举双臂,动作舒展有力。这种视觉语言的强烈对比,恰如其分地表现了革命者内心的炽热情感与外部环境的严峻考验之间的张力。

《浪潮》对五位左联烈士的形象塑造,走出了概念化、符号化的窠臼,着力展现他们作为文艺青年的多面性。他们有着不同的出身和经历,却都怀着共同的理想。特别值得一提的是,该剧没有将烈士形象神化,而是通过“灵魂自问”的方式,展现他们在生死关头的内心挣扎与坚定选择,这种处理方式使历史人物更加真实可感,也更容易引发当代观众尤其是青年群体的情感共鸣。当殷夫在舞台上诵念《别了,哥哥》中的诗句时,那种在亲情与信仰之间的痛苦抉择,具有超越时空的感染力。

《浪潮》的精彩上演,为红色题材文艺创作提供了诸多启示。该剧主创不满足于简单复述历史事件,而是深入挖掘人物的精神世界,寻找历史与当下的精神连接点。该剧在尊重史实的基础上大胆创新,将现代舞台技术与传统话剧艺术相结合,创造出独特的审美体验。同时,该剧注重与当代观众尤其是年轻人的对话,用他们更能理解和接受的方式讲述红色故事,避免了说教感和距离感。

在舞台艺术百花争艳的当下,《浪潮》以其别具匠心的艺术表达和丰富深刻的精神意蕴,实现了既叫好又叫座的市场效果,为当下红色题材文艺创作作出探索,也为传统文化和革命文化的当代传播提供了有益借鉴。

红色血脉永远激荡,艺术浪潮生生不息。在上海西岸的舞台上,《浪潮》以其澎湃的艺术力量实现深刻的精神感召,让我们再次看到,那些为信仰献身的灵魂从未远去,他们的精神仍在时代的浪潮中引领我们前行。这部作品不仅是对历史的致敬,更是对未来的期许,它告诉我们,红色基因的传承,需要艺术家们以真诚的态度和创新的精神,让革命故事在新时代焕发新的光彩。

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP