新大众文艺:数字媒介环境中口头传统的新变

新大众文艺在继承近现代以来对大众文化关注的同时,在新媒介技术的推动和文化市场化的背景下,展现出更为多元、开放、互动的特征。民众不仅是接受者,更是创作者和传播者。如果将目光拉长,置于人类文化生产与媒介的演变中,从“口头传统”到“书面文本”再到今天的“数字互动”,深刻改变了文艺的生产、传播与接受方式。过去,诸如史诗、故事等口头传统,依赖于面对面的现场演述,由讲述者与观众在实时的互动中共建意义。在新的媒介技术下,这种即时反馈、集体共享的特点在新大众文艺中正以新的方式被重新激活。

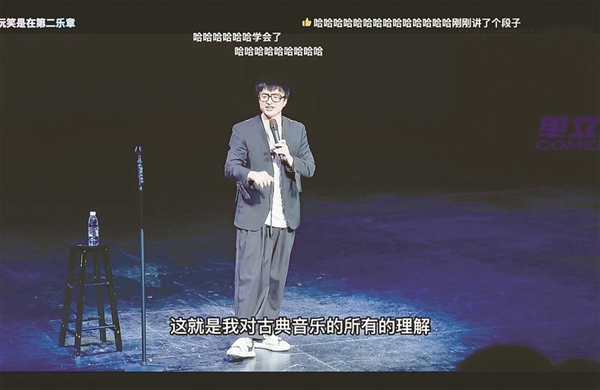

首先,新大众文艺是由民众共创、共享的,在群体不断参与中生成、调整意义。视频的评论区与弹幕、直播的实时互动、脱口秀和相声的表演形成了新的在场感。新大众文艺的内容由创作者和受众在共享经验的基础上进行协同创作,使文艺成为一种可持续改写的“共生文本”。以脱口秀为例,其演员多是服务行业与基层职业人员、专业技能人才跨界、学生与自由职业者、特殊经历与身份群体等来自各行各业的普通人。题材主要涉及社会热点、职场经历、生活琐事、情感关系等日常经验,高度贴近现实生活。脱口秀高度依赖观众的现场反应与互动。讲述者在开场时往往会与观众进行互动,以问答、调侃、接梗的形式调动气氛,观众的即兴反应本身就成为段子的一部分,甚至比原有内容更容易“出圈”。一段成熟表演的诞生,需要讲述人在多场“开放麦”中,根据不同受众的反应反复修改文本,调整讲述的语言风格与节奏,内容生成过程本身就嵌入集体反馈。不过,相较于过去口头传统中较为稳定的文化共同体,新大众文艺的受众群体更多表现为小型社群或兴趣圈层的聚合与裂变。这些社群可能因共同爱好、某种情感共鸣而聚集,但它们的结构相对松散,传播路径更具随机性,且随着媒介环境的变化而快速更迭。因而这种“集体性”也带来了传播的不确定性。

与此同时,新大众文艺的发展使口头性被重新激活。过去的口头传统通常依赖面对面的时空共存,通过语音、节奏、身体动作等参与建构意义。而在新大众文艺中,这种即时、具身的表达方式转化为直播互动、弹幕评论与套话表达等形式,并演化为一种跨时空的表达机制,由此带来社群感的形成、当下时刻的接受、套话的使用等与口头传统具有某种相似性。一些“出圈”的表达、热梗恰如口头传统中的“传统池”结构,它们依托于受众的经验积累与文化习惯,成为引发理解与参与的触发机制。此外,过去的口头传统以全新的面貌,获得了更多关注。例如,《格萨尔》史诗、广西歌圩、潮汕童谣等民间艺术通过短视频平台进入更广泛的大众视野,获得了更加广泛的受众,并在生产者、平台、受众的互动结构中获得新生。

在新大众文艺的实践中,媒介不仅是中介,单纯将文艺作品从创作传递给普罗大众,其也在作品的意义生成中扮演了重要角色。数字平台上的内容生产不再是个体行为,而是由创作者、平台、观众等多元主体共同参与的协同过程。就短视频而言,用户不仅是观看者,其在意义生成中也扮演了重要的角色。他们通过评论、转发、二次剪辑等方式,使原始内容不断演变,由此呈现出更强的开放性和动态性,也带来了某种分布式的权威。随着商业平台对内容传播的介入,文艺创作越来越受到市场需求的驱动,观众的喜好成为创作的重要考量因素。如今,短视频平台上的内容通常依赖用户阅读量、点赞、评论、转发等数据进行推送,这种模式使得文艺创作存在趋同化和迎合性的风险。

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP