传统文化在中国原创绘本中的视觉转译与创新表达

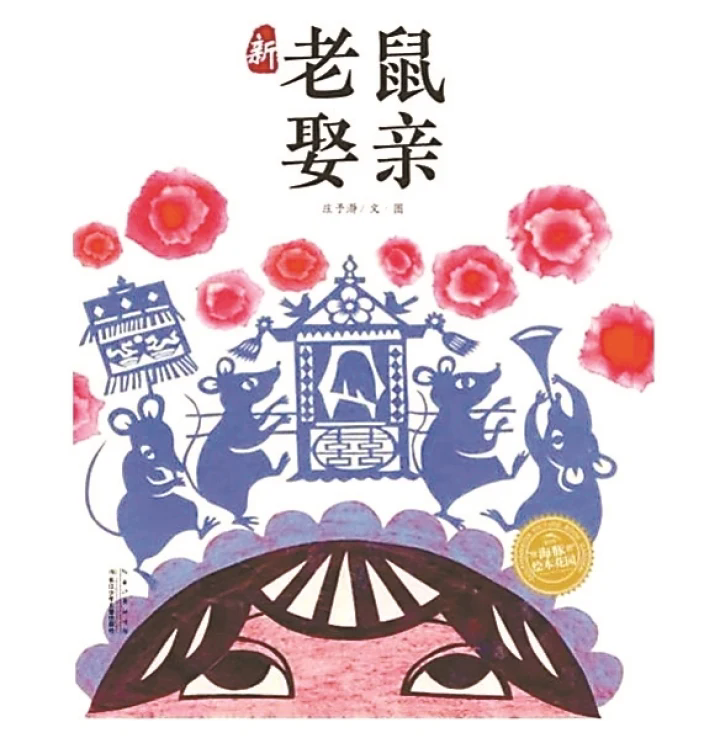

绘本《新老鼠娶亲》 庄予瀞

在新时代,文化自信已成为坚持和发展中国特色社会主义的战略支点,文化自信正通过多维度实践深刻影响着社会文化生态与艺术创作的方向。中华优秀传统文化是文化自信的重要源泉,正在以更具活力的姿态融入当代艺术语境。作为儿童美育与文化传播的重要载体,中国原创绘本正通过视觉语言的创造性转化,逐步构建起传统文化与新生代读者之间的精神桥梁。这种转化并非简单的符号堆砌,而是基于文化基因的深层解码与美学重构,既延续了文明的根脉,又赋予了传统以新的生命力。

对传统艺术语言进行现代重构的视觉转译

对中国传统元素进行符号化提炼与再设计。水墨的晕染、剪纸的镂空、壁画的线条、漆画的色泽等中国传统艺术元素,因其鲜明的符号特征,已成为绘本视觉转译的重要资源。朱成梁在《别让太阳掉下来》中,巧妙地运用中国传统漆器和民间艺术,动物造型借鉴了陕西泥塑的质朴风格,色彩则取中国传统漆画的明快对比,让作品既保留了传统韵味,又通过简化线条与夸张比例适配儿童审美。

熊亮在《灶王爷》中将木版年画的平面造型与夸张色彩解构重组,通过分层印刷工艺模拟传统年画的套色效果,既保留了民俗艺术的质朴韵味,又创造出富有现代构成感的视觉层次。这种转译不是简单的元素拼贴,而是基于文化符号的语义重构。又如绘本《新老鼠娶亲》中,庄予瀞将传统剪纸的对称构图与现代分格叙事结合,将剪纸的镂空技法转化为扁平化构图,皮影的动态感则通过分镜设计呈现,既传递民俗故事的内核,又增强画面的节奏感。

在绘本《洛神赋》中,叶露盈运用中国壁画的线条将青铜器的饕餮纹、汉代画像石羽人纹等传统纹样拆解重组,形成具有东方神秘感的装饰符号,通过抽象化造型与留白处理,在保留文化识别度的同时,赋予传统习俗以现代审美意蕴。这种“重构美学”证明,传统文化的精神内核完全可以通过当代视觉语言进行创造性表达。

对中国传统绘画技法进行简化与适配。作为中国传统绘画的精髓,传统水墨艺术向绘本的渗透经历了从技法移植到媒介革新的蜕变。创作者通过降低技法复杂度、增强色彩对比实现适配。例如熊亮的《小石狮》以水墨晕染表现毛发质感,简化了传统水墨画的层次,突出主体形象;周翔在《荷花镇的早市》中,以没骨画技巧勾勒江南水乡,通过颜料晕染的随机性呈现晨雾氤氲的朦胧美,既保留了传统的气韵生动,又通过现代颜料敷色增强视觉吸引力——这种媒介实验证明,传统水墨完全可以通过材质创新适应儿童认知的特点。

此外,数字化的水墨技法在绘本创作中也有创新应用。例如,狐狸家的《西游记》动态绘本系列结合数字绘画软件模拟水墨笔触,并结合影视动画效果增强互动性以实现沉浸式阅读。

以叙事重构和情感共鸣创新表达文化内涵

对神话传说进行当代诠释。将传统神话“绘本化”需兼顾文化内核与儿童接受度。在《这就是中国味道》系列绘本的《月饼少侠》里,将“月饼”改编转化为“能量媒介”,少年猎人通过食用玉兔提供的月饼恢复体力,以获得击败黑影怪的力量,这个故事以友谊与勇气为核心,更贴近儿童的价值观。此类改编通过如将神怪转化为拟人角色的“去符号化”叙事,降低认知门槛,同时借助视觉隐喻传递哲理。

对民俗故事进行情感共鸣设计。将民俗故事进行当代转译的关键在于建立情感连接点。例如,绘本《过年啦》通过描绘贴春联、包饺子等场景,将仪式感转化为亲子互动线索,通过设计可触摸的舞龙活动、布艺发光灯笼、仿真红包等立体页面,让儿童在“玩”中体验文化内涵,使儿童在阅读中建立与中国传统文化的深层次连接。在绘本《外婆家的马》中,彭懿将江南水乡的民俗风情转化为充满童趣的视觉叙事,创作者通过俯视角度的构图与夸张的人物比例,将“看龙舟”“吃青团”等习俗转化为儿童视角的文化探险,在保留地域特色的同时,构建出具有普遍情感共鸣的故事,实现了文化记忆的情感转译。

传统文化绘本在未来的跨界

在未来,文学家、考古学家、历史学家、非遗传承人、插画师、当代艺术家、影视导演、儿童心理学家、出版商等相关行业专家可组建跨学科团队,将博大精深的中国传统文化融入绘本创作、制作、出版、发行、推广中。在绘本创作和制作过程中,利用AI人工智能技术修复传统文化中的遗失部分,实现“活态传承”;在绘本阅读和展示过程中,使用AR或MR等新的智能媒体技术可打破绘本的二维阅读限制,将阅读转化为传统文化探索,实现绘本阅读和展示的创新形式;在绘本出版和发行过程中,构建“全球语言+中国内核”的中国绘本表达体系,与国际出版机构合作发行多语言版本,更可拓宽传播渠道。

站在文明传承的长河中回望,中国原创绘本正以“各美其美,美美与共”的姿态实现着传统文化的当代转译。当孩子们在《九色鹿》的斑斓色彩中感受敦煌之美,在《二十四节气》的流转中体会农耕智慧,传统文化便不再是博物馆里的标本,而是化为流淌在血脉中的文化基因。这种转译与创新的双向互动,正书写着中华文化薪火相传的新篇章。

作者系中国儿童中心儿童电影教育负责人

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP