高山仰止入星河 景行行止艺成蹊——致敬那些逝去的艺术家们

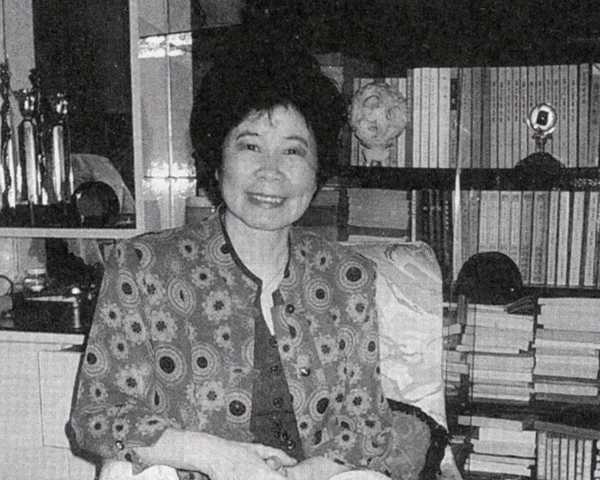

张曼玲

——

著名京剧表演艺术家,国家级非物质文化遗产项目(京剧)代表性传承人,国家京剧院艺术指导委员会委员张曼玲,于2022年12月27日逝世,享年87岁。

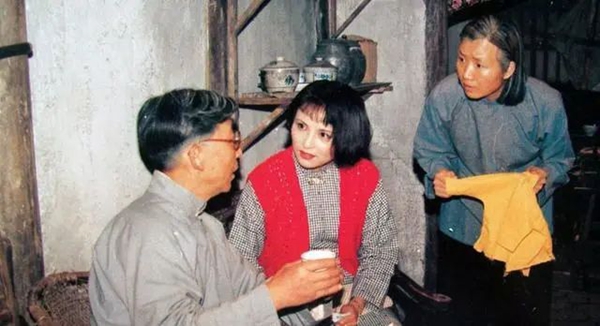

张曼玲1935年生于北京,作为中国戏曲学校第一届学生,张曼玲得王瑶卿亲授,多年舞台实践中一专多能、博采众长。1993年,张曼玲为电影《霸王别姬》中饰演程蝶衣的张国荣担任形体指导,为这部电影付出了很大的辛劳,使得张国荣扮演的程蝶衣惟妙惟肖。

作为国家级非遗传承人,张曼玲扮相秀丽端庄,唱腔婉转,刚柔相济,水袖功底尤为深厚。青衣戏能演《孔雀东南飞》《春秋配》《凤还巢》《霸王别姬》;花旦戏能演《拾玉镯》《春香闹学》;刀马旦戏能演《十三妹》《樊江关》等。特别是一出《孔雀东南飞》,为王瑶卿先生亲授。

专工程派后,先后向王吟秋、李世济等名家学戏,更正式拜程派名家赵荣琛为师,表演中将程派念白与王派融为一体,真挚感人。首演的《大明魂》《甘棠夫人》皆为有独创性的经典角色。

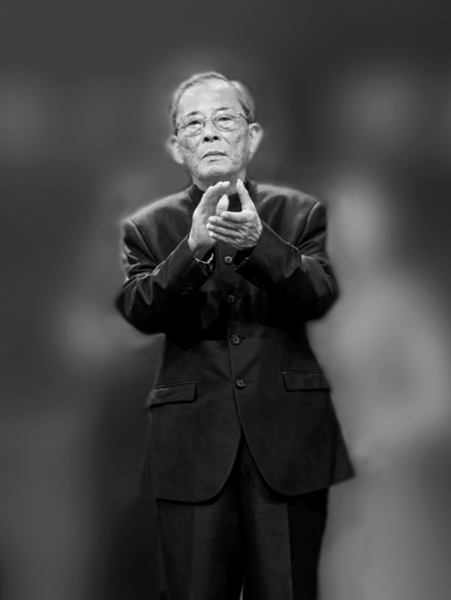

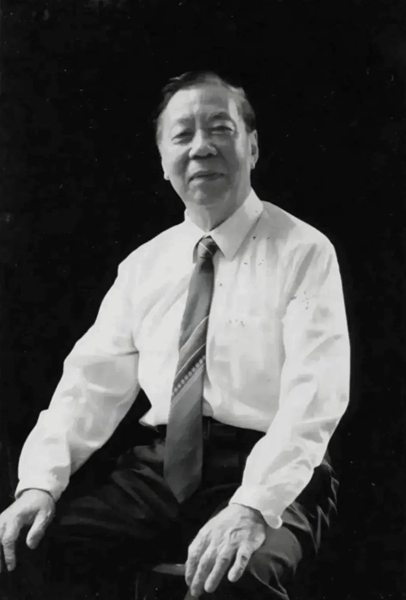

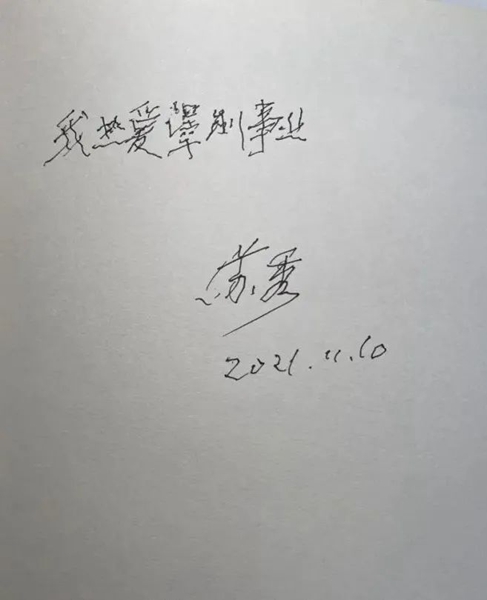

苏统谋

——

中国文联终身成就曲艺艺术家,国家级非物质文化遗产项目南音代表性传承人,南音表演艺术家、理论家苏统谋,于2022年12月27日逝世,享年83岁。

苏统谋生于1939年,祖籍福建省晋江市深沪镇,是一位优秀的南音活动家、组织者、领导者。2008年,苏统谋被列入“第二批国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人名单”。2009年,南音被列入联合国《人类口头和非物质遗产代表作名录》,身为泉州南音申报“人类口头及非物质遗产代表作”专家组成员,苏统谋为此付出诸多努力。此外,苏统谋还曾获晋江市政府星光文艺传承奖,被中国文联、福建省文联颁授“从事新中国文艺工作60年”和“从事福建文艺工作60年”纪念章,两度进人民大会堂接受表彰。

苏统谋一生倾注于南音传承与文化宣传的工作之中,为南音培养了大量人才,更是耗费心血收集、编撰、出版了极具价值的南音曲谱及相关资料。他曾收集编撰被中国艺术研究院音乐研究所视为“以现代方式保护和传播南音艺术”一大突破的《弦管指谱大全》。此外,还抢救性地整理、出版了《弦管过支古曲选集》《弦管什锦过支曲选》《弦管古曲选集》等,这些珍贵的书籍和音频,为南音的传承和发展奠定了坚实的基础。

在2020年举行的第十一届中国曲艺牡丹奖颁奖仪式上苏统谋被授予“中国文联终身成就曲艺艺术家”荣誉称号,给予他的致敬辞是:“向苏统谋致敬!一方南音享誉世界,有你的传承,有你的杜鹃啼血,世界非遗名录记得你的执着。”

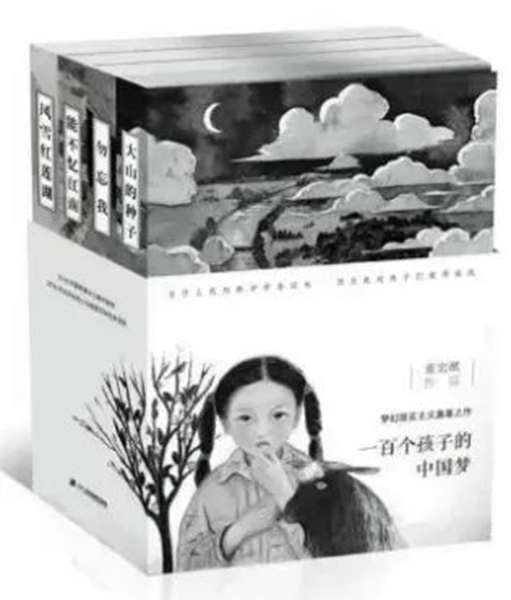

董宏猷

——

国家一级作家、中国作家协会会员、儿童文学作家董宏猷,于2022年12月31日逝世,享年72岁。

董宏猷1950年生于武汉,中国作家协会会员,中国作家协会儿童文学创作委员会委员。著有《董宏猷文集》四卷,长篇小说《一百个中国孩子的梦》《十四岁的森林》《少男少女进行曲》《胖叔叔》,科幻小说《山鬼》,小说集《湖畔静悄悄》《长江的童话》,诗集《帆影》,散文集《白壁赋》《男子汉之歌》《森林笔记》《扛着女儿过大江》,以及长篇文学报告等多部。

董宏猷被孩子们亲切称呼为“大胡子叔叔”。他的代表作《一百个中国孩子的梦》《一百个孩子的中国梦》等曾四次获中国作协全国优秀儿童文学奖,三次获中宣部全国“五个一工程”奖,以及多项全国大奖。

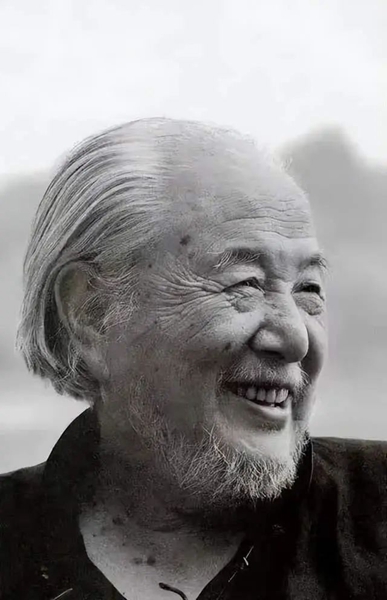

侯一民

——

著名美术家、美术教育家,中国新壁画运动开拓者之一,中央美术学院教授,原第一副院长,中国壁画学会首任会长,“中国美术终身成就奖”获得者侯一民,于2023年1月1日逝世,享年92岁。

侯一民,1930年生,蒙古族,河北高阳县人。1946年入国立北平艺术专科学校,师从艾中信、李瑞年、吴作人、徐悲鸿学习。曾参加党领导的反内战运动,并加入中国共产党,任地下党支部书记,参与组织了抗暴反南迁迎接解放的工作;北平解放以后,历任学生辅导科科长、教员;1950年冬,作为《人民日报》特邀记者赴抗美援朝前线;1954至1957年在马克西莫夫油画训练班学习;1958年任中央美术学院油画系副主任,创作革命历史画,参与人民币设计工作;1976年倡议并筹建壁画专业,从事壁画创作及壁画工艺研究,任壁画系主任、副教授、教授,并历任中央美术学院副院长,同时历任中国美术家协会壁画艺委会副主任、主任;1990年离休后曾任深圳华侨城“锦绣中华”“民俗文化村”“世界之窗”等主题公园的艺术总顾问,参与该工程的设计与建设;还曾任吴作人国际美术基金会理事长、中国壁画学会会长并组织全国壁画大展;2013年1月荣获第二届“中国美术奖·终身成就奖”。

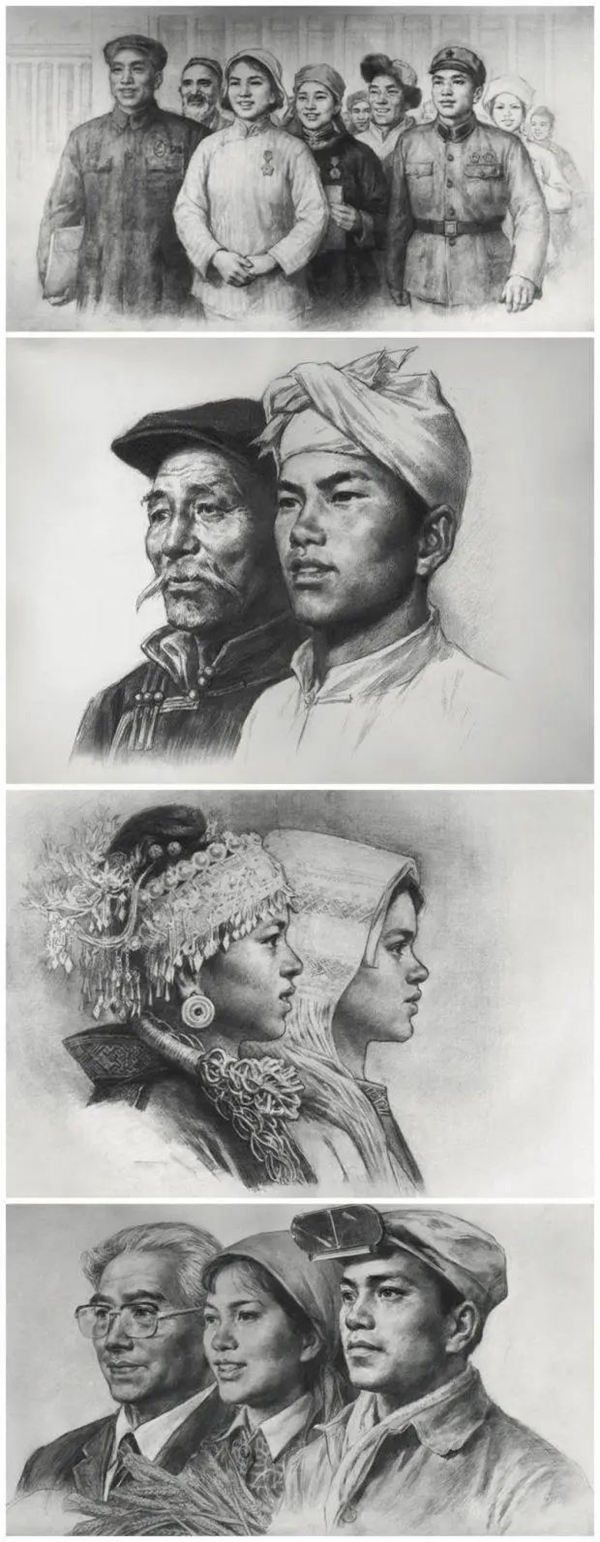

侯一民为人民币设计的人物图案

油画 《毛主席与安源矿工》

在多年的现实主义美术创作和美术教育中,侯一民始终坚持“艺术为人民服务”的艺术理想和高度的社会责任感,身体力行,创作不息、诲人不倦,为人民美术事业和美术教育事业做出了极为重要的贡献。

侯一民的作品造型严谨,气势宏大,追求外来艺术与民族传统和地方特色的融会贯通。大众比较熟悉侯一民的设计是第三、第四套人民币主景设计,他的代表作品还有很多,其中油画作品有《青年地下工作者》《跨过鸭绿江》《刘少奇与安源矿工》《毛主席与安源矿工》,壁画作品有《百花齐放》《清水江畔》《丝绸之路》《东方文明》《血肉长城》,中国画作品有《逐日图》《古寓言三十篇》。

周令钊

——

著名艺术家、美术教育家,中国艺术设计大师,中国壁画运动开拓者之一,中国文联第十届造型艺术成就奖获得者,中央美术学院教授周令钊,于2023年1月3日逝世,享年104岁。

作为“新中国设计第一人”,周令钊在新中国形象设计上做出历史性贡献。曾主笔创作中华人民共和国开国大典天安门城楼毛主席画像、参加中华人民共和国国徽、全国政协会徽、中国少年先锋队队旗等设计;主笔设计中国共产主义青年团团旗、中国人民解放军八一勋章、独立自由勋章、解放勋章;担任新中国成立后第二、三、四套人民币票面整体美术设计。

在周令钊80多年的艺术创作生涯中,留下了许多经典作品,包括中华人民共和国的第一张海报《复活》,为人民大会堂湖南厅设计《韶山》湘绣画屏,为中国革命历史博物馆(现国家博物馆)创作历史油画《五四运动》,为重建武汉黄鹤楼而创作的彩陶壁画,深圳“锦绣中华”的总体设计,北京饭店壁画《古都集翠》,设计《胜利超额完成第一个五年计划》纪念邮票(1957)、《中华人民共和国成立十周年邮票》(第三组)(1959)、《中华人民共和国成立十周年》(第四组)(1959)、《壬戌年》狗年生肖(1982)、《中国历代名楼》(1987)等。

2018年夏,在中央美术学院建校100周年之际,年近百岁的周令钊同志,与其他7位老教授致信习近平总书记,表达了他们对中华民族伟大复兴的坚定决心,以及希望进一步加强美育、培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人的心声。总书记在8月30日的回信中,特别提到周令钊同志:“耄耋之年,你们初心不改,依然心系祖国接班人培养,特别是周令钊等同志年近百岁仍然对美育工作、美术事业发展不懈追求,殷殷之情令我十分感动。我谨向你们表示诚挚的问候。”

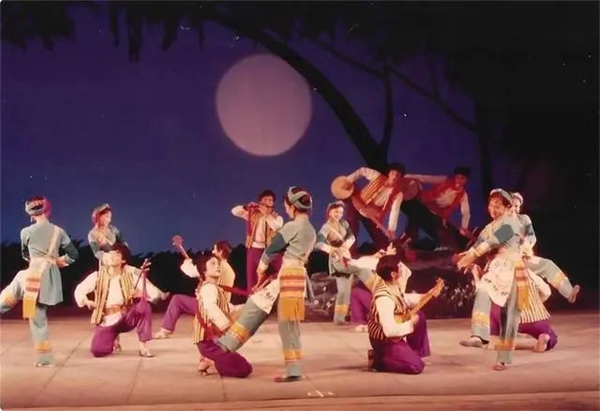

梁伦

——

著名舞蹈编导家、舞蹈教育家、舞蹈理论家,中国舞蹈艺术终身成就奖获得者,广东省首届文艺终身成就奖获得者,广东歌舞剧院一级编导梁伦,于2023年1月3日逝世,享年101岁。

舞剧《南越王》

梁伦从艺70多年,曾到过十多个国家演出或访问,创作舞蹈和舞剧等作品四十多部。由他改编的民间舞蹈《阿细跳月》风行一时,历演不衰;创作的舞剧(歌舞剧)《五里亭》《马车夫之恋》《渔光曲》《驼子回门》等在海外深受好评和欢迎;舞蹈(歌舞)《红花舞》《绣花舞》《娶新娘》由电影制片厂拍成了电影;担任总导演的歌舞剧《乘风破浪解放海南》轰动全国,任编剧和总导演的舞剧《南越王》获文化部文华奖。著有专著《舞梦录》,主编颇有影响的学术刊物《舞蹈研究》《舞蹈摘译》以及大型丛书分册之一的《中国民族民间舞蹈集成·广东卷》。

在半个多世纪的创作演出活动中,梁伦努力开拓新舞蹈艺术,积极投入爱国民主运动,率先发掘民族民间舞并将其改编后搬上舞台,刻苦钻研舞蹈理论,在中央和海内外报刊杂志上发表理论文章300余篇,在创立具有中国特色的舞剧方面作出了重要贡献,曾获中国舞蹈家协会颁发“中国舞蹈艺术终身成就奖”,广东省文联、省舞协颁授的“广东舞蹈一代宗师”荣誉称号。

顾嘉辉

——

著名作曲家、音乐人顾嘉辉,于加拿大温哥华当地时间2023年1月3日逝世,享年92岁。

顾嘉辉1931年出生于广州,1948年移居香港。他擅于作曲、编曲以及指挥,与香港作曲家黎小田、香港歌手许冠杰被视为香港早期粤语流行曲的奠基者之一。20世纪70年代至80年代是顾嘉辉的事业巅峰期,他创作了多首脍炙人口的电影和电视剧主题曲,包括《啼笑因缘》《倚天屠龙记》《狮子山下》《上海滩》《铁血丹心》《一生有意义》和《世间始终你好》等。

自20世纪90年代起,顾嘉辉淡出乐坛,长居加拿大温哥华,投身艺术创作。2007年,顾嘉辉复出为庆祝香港回归10周年制作的电视剧《岁月风云》创作主题曲,又应香港中乐团邀请,于他的作品专场音乐会担任指挥。2011年,香港艺术发展局为其颁发“终身成就奖”。2015年,顾嘉辉决定正式退休,举行《顾嘉辉荣休盛典演唱会》。同年,他获香港特区政府颁授金紫荆星章,以表扬他为香港乐坛发展带来重大的影响及深远的贡献。2018年底,顾嘉辉重返温哥华居住,享受退休生活,直至离世。

杨德麟

——

上海评弹团著名弹词表演艺术家、弹词音乐理论家、评弹教育家、上海市非物质文化遗产代表性传承人杨德麟,于2023年1月5日逝世,享年95岁。

杨德麟长期潜心于弹词流派唱腔研究,经其记谱、编选的《弹词曲调》《徐丽仙唱腔选》(部分曲谱)以及《蒋月泉唱腔选》等,先后由上海文化出版社出版,他还参与了《评弹文化辞典》《中国曲艺音乐集成·上海卷》《中国曲艺志•上海卷》等的编撰,另有《“蒋调”并非“马调”旁支》及《苏州弹词曲调发展浅析》等专论发表,是评弹界为数不多的音乐理论家。

在论述弹词曲调的撰写工作上,杨德麟对弹词最早的基本曲调-书调音乐形态的论述上,首次概括了“上起下落,句间顿挫,拖六点七,字更腔和”十六字的唱腔艺诀,并在《中国曲艺音乐集成•上海卷》的“苏州弹词概述”一文中论述,先后得到了主编吴宗锡和北京总编辑部的认可,对弹词唱腔的演变发展和20种流派唱腔的论述为普及评弹艺术和后继传承作出了不朽贡献。

黄允

——

国家一级编剧,上海市文联荣誉委员黄允,于1月6日逝世,享年90岁。

黄允出生于1932年11月,籍贯江苏南通。1953年任上海人民广播电台编辑。1958年进入上海电视台,历任编辑、记者、编剧。1979年起专业从事电视剧创作。电视剧代表作有《永不凋谢的红花——张志新烈士之死》《你是共产党员吗?》《家事》《故土》《秋海棠》《她在人流中》《结婚一年间》《上海一家人》《离婚前后》等。其作品曾多次获得中国电视剧飞天奖、中国电视金鹰奖、全国优秀剧本创作奖、全国电影厂银屏奖最佳编剧奖以及上海市文联优秀电视剧创作奖等奖项。1991年起享受国务院特殊津贴。1995年获上海优秀电视艺术家称号。2000年获中国百佳老电视艺术工作者称号。2009年获中国电视剧飞天奖突出贡献编剧奖。

黄允曾说:“我希望自己的电视剧作能揭示人的内心世界,把人人都能见到、听到,或者亲身经历过,或者潜意识中存在过,却又没有在意的东西提炼出来,再通过电视荧屏展现在人们面前,使人们产生联想、感悟,产生激动、共鸣,重新审视自己。这就是我的艺术追求。”

苏秀

——

著名配音艺术家、译制片导演苏秀,于2023年1月7日逝世,享年97岁。

苏秀1926年出生于长春,曾为数百部译制片、动画片等配音,执导了70余部译制片作品。曾获文化部颁发的“1950—1955的优秀电影工作者”银质奖章,担任译制导演的《安重根击毙伊藤博文》《远山的呼唤》《啊,野麦岭》获文化部优秀译制片奖。2018年被授予“法国文化艺术骑士勋章”。

她配音的电影角色包括《化身博士》中的艾维,《孤星血泪》中的哈威夏姆小姐,《红与黑》中的玛吉德小姐,《第四十一》中的玛柳特卡,《尼罗河上的惨案》中的奥特伯恩太太,《为戴茜小姐开车》中的戴茜小姐,《天书奇谭》中的老狐狸,《望乡》中的阿菊妈,《阳光下的罪恶》中的玛拉·加德纳,《金环蚀》中的总理夫人,《华丽的家族》的高须相子等。她担任译制导演的代表作有《阴谋与爱情》《中锋在黎明前死去》《远山的呼唤》《我两岁》《天鹅湖》《虎口脱险》《冰海沉船》等。1984年苏秀退休后,撰写了多篇电影评论和回忆类文稿,如《我的配音生涯》等,主编出版了《峰华毕叙》等作品。

“一个人的工作能被国家所需要,社会所肯定,是何等荣耀,一辈子在做自己喜爱的工作,又是何等幸运。”苏秀曾说,“我常常想:观众的喜爱,就是对我们当年工作最大的回报。有你们的存在,才有这一切。”

主持人曹可凡发文悼念道:“再见,苏秀老师。谢谢您和邱岳峰、毕克等老一代配音艺术家,在那个灵魂贫脊的时代,给我们这代人送来的精神粮食,让我们瞥见外面的世界。人生短,艺术长。您留下的作品是永恒的。”

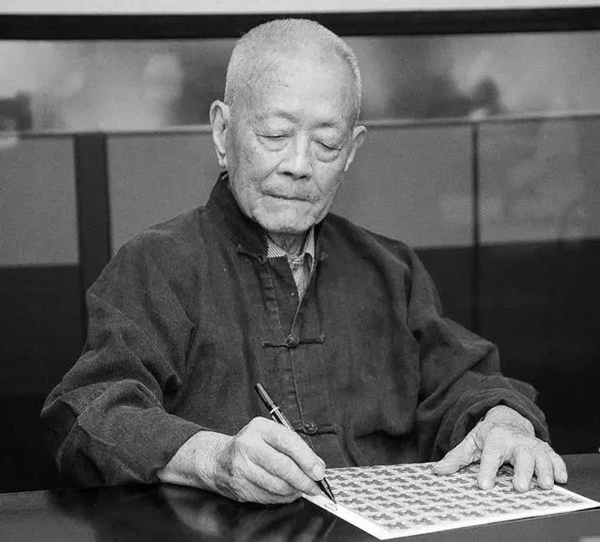

杨洛书

——

国家级非物质文化遗产项目杨家埠木版年画代表性传承人杨洛书,于2023年1月7日逝世,享年96岁。

杨洛书从艺80多年来,将全部精力投入了非物质文化遗产项目杨家埠木版年画的保护、传承和创新工作,通过多种措施,保存年画各样画版1200余套,成为中国之最。年画艺术成了他一生的挚爱。1993年,杨洛书老人将自己珍藏了几十年的50余块明、清画版,无偿捐献给了国家博物馆,经专家考证,其中一块刻于明朝弘治年间的画版,是我国现存最早的木质年画画版之一,可谓无价之宝。

杨洛书是第一批国家级非物质文化遗产项目杨家埠木版年画代表性传承人。2002年,联合国教科文组织向其颁发“民间工艺美术大师”证书。2006年4月,他作为正式代表,出席中国民间文艺家协会第七次全国代表大会。2007年6月,中国文联和中国民间文艺家协会命名杨洛书为民间文化杰出传承人。2009年6月,国家人力资源和社会保障部、文化部授予杨洛书全国非物质文化遗产保护先进工作者称号。2010年先后荣获山东省乡村之星和山东省传统技艺大师称号。

张錩

——

清华大学美术学院教授,知名雕塑家,中国当代彩塑的领军人物,杰出的彩塑艺术家和教育家,“泥人张”第四代传人张錩,于2023年1月9日逝世,享年81岁。

张锠先生的艺术探索起步于“泥人张”这一泥塑艺术,但他并没有停留在泥塑艺术这一层面,而是利用学院这一探索与研究的平台,构建出自己从泥塑艺术到雕塑艺术当代性探索的一个更大格局,为传统“泥人张”艺术强筋壮骨。中国邮政于1999年1月5日发行的兔年生肖邮票“玉兔为月”,取材自“泥人张”第四代传人张锠先生制作的泥兔造型,外形饱满,呆萌娇憨。

2019年,中国文艺网、光明网联合制作推出的“文脉颂中华·名家@传承”网络主题传播,以动漫展现了张錩先生和他的彩塑作品聊斋故事系列,充分体现了他非遗传承当随时代的艺术观。

张锠先生名作“聊斋故事系列”

张锠先生曾在言及对于艺术的理解时谈到,“艺术当随时代,艺术的发展过程中,‘变’是绝对的,‘不变’是相对的”,正是这种不断发展、不断创新的理念才成就了他独树一帜的艺术成就。这也是“泥人张”彩塑艺术得以长盛不衰的根本所在。

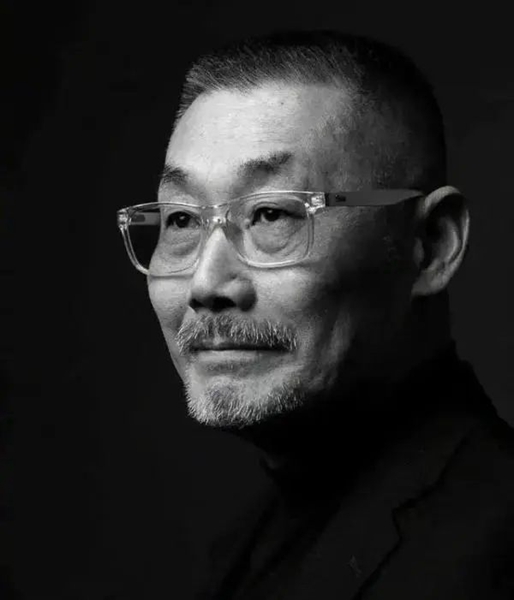

何平

——

著名电影导演、监制,中国电影导演协会前秘书长何平,于2023年1月10日凌晨逝世,享年65岁。

何平1957年10月出生于山西省太原市,曾执导电影《双旗镇刀客》《炮打双灯》《天地英雄》《麦田》等。2015年,他自编自导的爱情电影《回到被爱的每一天》上映。何平曾获得第14届中国电影金鸡奖最佳导演奖、第10届中国电影华表奖优秀导演奖等奖项。在导演身份之外,何平还曾出演《建党伟业》《大腕》等电影,担任《甲方乙方》《不见不散》等片监制。

何平曾说,中国青年电影人应该寻求更多元的发展,“我期待看到两种人才,一种是拍类型片的,一种是拍文艺片的,因为这两种电影是平衡市场的重要元素”。

詹建俊

——

中国油画学会名誉会长,著名艺术家、艺术教育家,中国美术奖终身成就奖获得者,中央美术学院教授詹建俊,于2023年1月11日逝世,享年92岁。

詹建俊,1931年生,满族,辽宁省盖县人,自幼随父移居北京。1948年入北平国立艺术专科学校学习,1953年本科毕业于中央美术学院绘画系,1955年研究生毕业于中央美术学院彩墨系,1957年结业于马克西莫夫油画训练班,并留校任教。中央美术学院教授、博士生导师、学术委员会顾问,及中国油画学会名誉主席,欧洲人文艺术科学院客座院士,中国美术家协会顾问。曾任中国人民政治协商会议全国委员会第八、九届委员,中国美术家协会副主席、油画艺术委员会主任,1986年被国务院授予有突出贡献专家称号。

布面油彩 《高原的歌》

詹建俊先生是新中国成长起来的第一代油画艺术家,长期从事油画专业的创作、教学及学术工作,代表作有《狼牙山五壮士》《回望》《高原的歌》《潮》等,曾获全国美术作品展览金质奖章、中国文联“造型艺术成就奖”、第二届“中国美术奖•终身成就奖”等。

詹建俊对中国的油画事业有着执着的追求,他不仅进行艺术创作,还在中央美术学院承担了繁重的教学工作,培育了很多学子,可谓桃李满天下。1980年,中央美术学院恢复画室制,詹建俊执掌第三画室,他继承与发扬了第三画室首任负责人董希文可贵的教学思想,并融合了自己对油画的理解,培养出许多卓有成就的青年画家和高端人才。

好多人的离去,

会让我们潸然泪下;

很多的告别,

会成为我们心中的意难平。

他们是文艺的开拓者,

用青春谱写了一曲曲

激荡人心的旋律。

他们是时代的记录者,

用经典作品滋养着

一代又一代人的心灵。

他们德艺双馨,

终其一生将自己献给艺术。

高山仰止入星河,

景行行止艺成蹊。

让我们深深缅怀,

向那些逝去的艺术家们

致敬!

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP