“万众一心 维护和平——纪念抗战胜利八十周年展览”在香港举行

以文物铭刻民族精神

——“万众一心 维护和平——纪念抗战胜利八十周年展览”在香港举行

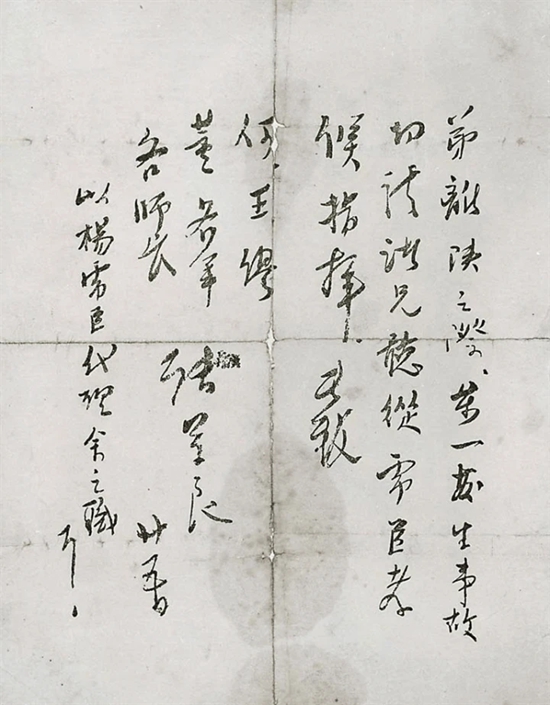

张学良给部下的手谕

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,8月27日至12月15日,由国家文物局支持,香港特区政府康乐及文化事务署、中国国家博物馆、香港历史博物馆联合主办的“万众一心 维护和平——纪念抗战胜利八十周年展览”在香港历史博物馆举行。展览以中国人民抗日战争为主题,精选183件代表性藏品和89幅历史照片,通过日本侵华、全民族抗战、血脉相连、共御外侮、香港沦陷、得道多助、伟大胜利7个部分,全景式呈现这场民族解放战争的壮阔历程,深刻诠释了中国作为东方主战场对世界反法西斯战争的重大贡献,彰显了伟大抗战精神对维护战后国际秩序的深远影响。

马相伯送给李公朴的对联、伪装成《文史通义》的《论持久战》、中国军队在台儿庄战役中使用的大刀、香港中国新闻学院颁发给第二届学员黄淑暖的毕业证书和东江纵队港九大队中华中队副班长兰天洪用的包袱皮……展览展出183件抗战文物,其中中国国家博物馆精选82件,其余由香港历史博物馆及本地收藏家和文博单位提供,约60件首次在香港展出。

天下兴亡 匹夫有责

步入展厅,一件件文物如同打开历史记忆的钥匙,诉说着烽火岁月里的抗争与坚守,凝聚着伟大抗战精神——天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。

从1931年至1945年的14年抗战期间,在中国共产党推动建立的以国共合作为基础的抗日民族统一战线旗帜下,一切不愿做亡国奴的中华儿女同仇敌忾,浴血奋战,为世界反法西斯战争的胜利作出了重大贡献。

“北京大学南下示威团”袖章记录下那段烽火交织的岁月里,学子们的爱国之心。九一八事变后,短短4个月,辽、吉、黑三省相继沦陷。1931年12月1日,北大二院礼堂灯火通明,230多名学生决定组成“北京大学全体同学南下示威团”,奔赴南京请愿。这是他们出发前戴上的袖章,布料虽已褪色,却永远镌刻下青年学子用热血写就的爱国篇章。

“张学良给部下的手谕”见证了影响时局的关键瞬间。“弟离陕之际,万一发生事故,切请诸兄听从虎臣、孝候指挥。此致何、王、缪、董各军各师长……”——这是西安事变和平解决后,张学良亲自护送蒋介石返回南京前,为稳定东北军写下的手谕。西安事变的和平解决,成为时局转变的枢纽,对促成抗日民族统一战线的建立起到了重要作用。这张泛黄的手谕,承载着一位爱国将领的赤诚与担当。

“耻莫大于亡国,战虽死而犹生”——这十二个苍劲大字,是97岁的马相伯面对日寇铁蹄时,向国人发出的抗敌呐喊。这副稍带行书笔意的楷体对联,虽出自近百岁老人之手,却毫无龙钟之态,笔力苍劲俊秀,尽显书法功底。泛黄宣纸上的笔迹,既是对同道者的砥砺,更镌刻着一个民族在危亡之际绝不低头的铮铮骨气。

万众一心 共御外侮

中国的抗战事业,始终得到海内外中华儿女的鼎力支持。海外华侨以多种方式支援祖国:给国民政府的捐款总额高达13.2亿国币;侨汇总额达95亿国币之多,及时垫付和抵销了大量军火进口所需的资金;积极捐赠药品、车辆等战略物资;更有数以万计的华侨回国效命,奔赴抗日前线。

菲律宾华侨蔡甘泉的抗大第五期毕业证章,便见证了华侨归国参战的热血历程。为了支持祖国抗战,世界各地华侨纷纷组织起来,归国参战成为当时广大华侨表达爱国情怀的普遍选择。这一枚小小的毕业证章,不仅是蔡甘泉归国参战的重要见证,也承载着华侨们对祖国的深情和对胜利的坚定信念。

国民政府军事委员会中缅运输总局发给华侨机工陈亚明的证章,记录着华侨机工“舍家纾难”的赤子之心,更镌刻着他们用血肉之躯在滇缅路上写就的壮烈史诗。1939年,陈亚明作为第三批南侨机工回国,编入西南运输处第10大队,后随机构改组归入中缅运输总局。据初步统计,自1939年春出征滇缅路到1942年5月滇缅路被日军切断,南侨机工运输各种作战物资45万吨,1000多名机工永远倒在这条“死亡公路”上,用生命铺就抗战的生命线。

而香港,在抗战全面爆发后也成为抗战的重要“生命线”,在抗战中发挥了重要作用:各界人士积极募集物资、派遣人员支援前线,通过八路军驻香港办事处和保卫中国同盟开展抗战宣传与援助工作;即便在香港沦陷后,中国共产党领导的广东人民抗日游击总队港九大队带领部分香港市民,仍活跃在港九新界地区,极大地干扰了日军的战略部署,为中国人民抗日战争的胜利作出了重要贡献。

香港中国新闻学院颁发给第二届学员黄淑暖的毕业证书背后,是香港在上海、武汉相继沦陷后,成为抗战文化宣传重要阵地的历史缩影。1939年至1941年12月香港沦陷前,中国共产党领导的香港中国新闻学院接连创办三期。广东南海姑娘黄淑暖,于1940年2月怀揣救国理想考入学院,成为第二届学员。学院培养出的学子们,带着使命奔赴各地,让抗日的声音穿透硝烟,而黄淑暖的毕业证书,正是这段特殊岁月里,进步青年以笔报国的生动见证。

此次展览既是一次对历史的深情回望,更是对伟大抗战精神的庄严传承。它让更多人铭记那段烽火交织的岁月,深刻理解和平的来之不易,更激励中华儿女弘扬伟大抗战精神,在实现中华民族伟大复兴的征程上奋勇前行。

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP