芭蕾舞剧《归来红菱艳》:“以舞言史”的抗战诗篇

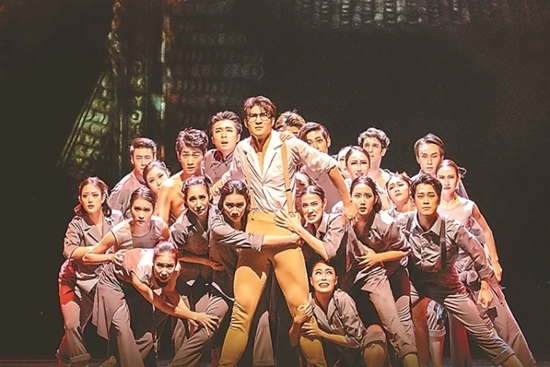

芭蕾舞剧《归来红菱艳》剧照

《归来红菱艳》是一部以抗日战争时期的重庆为背景的芭蕾舞剧,由中共重庆市委宣传部、重庆市文化和旅游发展委员会、北京舞蹈学院等联合出品,重庆芭蕾舞团创排演出。8月22日、23日,《归来红菱艳》在重庆大剧院连演两场,这是该剧历经两年打磨升级后的最新版本,并将于9月在北京参加纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年优秀舞台艺术作品展演。芭蕾舞剧《归来红菱艳》源于历史、立意深远,充分挖掘了山城重庆的历史文化资源,再现了20世纪40年代战火硝烟中的人民群像,舞出了令人动容的抗战诗篇。

《归来红菱艳》既讲述个人记忆,更书写民族史诗。舞剧以晚年的“莲”对峥嵘岁月的回忆展开叙事。她步履蹒跚,回首一生,记忆之门缓缓打开,带领观众跨越历史长河。这个充满时空纵深感的开场设计,巧妙构建起个人记忆与民族历史的对话通道。该剧以中国现代舞蹈先驱戴爱莲的真实经历为创作蓝本,艺术地再现了戴爱莲海外学成归国、多次组织参加募捐义演、在育才学校用舞蹈育人等事迹。剧中,故土情深的爱国艺术家“莲”于1940年从海外归来,她和同伴们一起呼唤民族觉醒、奔赴抗日救亡战场,呈现了一位海外赤子的报国历程。全剧通过“归来”的意象展现了海外赤子在民族危亡时刻的抉择与担当,“莲”的形象亦是抗战时期大批爱国知识分子自发保护、延续民族文化的典型呈现。这种个人命运与时代洪流相互映照的叙事策略,既避免了宏大叙事的空泛,又超越了单纯的人物生平描摹,将个体经历升华为整个民族的集体记忆,铭刻着集体记忆中永远不能忘却的创痛。

《归来红菱艳》彰显鲜明的山城文化元素。舞台上,黄桷树华盖如云,石梯连着吊脚楼,温婉女子撑着油纸伞从山城雨巷缓缓走过,浓郁的山城风情像画卷一样徐徐展开。与此同时,重庆也笼罩在日寇侵袭的硝烟之下。日军侦察机被击落,纤夫用绳索俯身将飞机拖到市中心展览以鼓舞斗志。创作团队巧妙提取了重庆最具辨识度的文化元素,将其转化为舞台形象:穿行在陡峭石阶上的挑夫身影、嘉陵江畔此起彼伏的船工号子、雾霭中若隐若现的吊脚楼轮廓……这些地域色彩浓郁的视觉意象与芭蕾的优雅舞姿形成独特张力。重庆坚韧不拔的城市性格被巧妙地融入舞蹈语汇,比如,纤夫弓身拉纤的造型转化出极具张力的芭蕾动作,黑夜里传递情报的惊险情节则通过高难度的腾跃技巧进行呈现。这种对地域特色的创造性转化,使作品既保持着芭蕾艺术的纯粹性,又打上了鲜明的重庆烙印。

《归来红菱艳》既铭记抗战历史,更启迪和平未来。该剧将人物与时代紧紧结合,构建起20世纪40年代的历史情境。贯穿全剧的核心主题是对“不屈抗争”的精神礼赞。作品没有对战争场面进行直接再现,而是通过舞者身体的语言诉说苦难与坚韧。这种“以舞言史”的创作理念,使作品获得了超越时空的艺术感染力。对于当代观众而言,这部作品的价值不仅在于艺术欣赏,更在于精神启迪。角色经历过的年代,演员和观众并没有经历过,但艺术是沟通时空与记忆的重要桥梁。烽火硝烟的记忆通过舞者的动作被写入身体,从伸展、顿挫、凝固等肢体语言中,观众可以鲜明地感知抗战先辈不屈抗争的精神力量,具有深刻的历史教育价值。

舞剧结尾处,人们终于迎来了抗战的胜利,白裙女子群舞纯净而美好,那是和平与新希望的象征。纯洁的白裙群舞充满了诗意,与之前的战争记忆形成了强烈对比,这也昭示着铭记历史、珍视和平的主题升华。概而言之,《归来红菱艳》是一部凝聚着民族抗战记忆与重庆城市精神的优秀芭蕾舞剧。当足尖轻点,舞者翩然,我们看到的是一个民族书写的壮丽抗战诗篇。

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP