清明祭英烈 | 那些青春的面庞,从影像、诗行、信笺中“复活”

时间:2022年04月05日

来源:中国文艺网

作者:

中华民族走向复兴的道路上

英雄辈出

这其中

青年英烈众多

他们的生命

虽如春天般短暂

却如春天般绚烂

清明时节

小艺搜集整理了

几位青年英烈的遗作

或再现他们事迹的文艺作品

从影像、诗行、信笺中

带大家一起感悟

他们大义凛然、视死如归

以青春奉献国家的英雄气概

用热血与生命谱写的一曲曲

惊天动地的壮歌

1电视剧《觉醒年代》

电视剧《觉醒年代》

全景式展现了百年前那段

波澜壮阔的历史画卷

讲述了那个时代的风云变化

以及热血青年为寻找救亡图存道路

而付出巨大牺牲和努力的故事

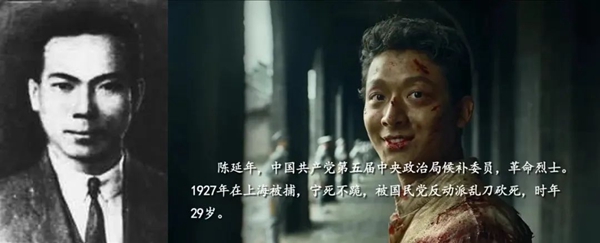

左图为陈延年像,右图为剧照

左图为赵世炎像,右图为剧照

少年自有少年狂

身似河山挺脊梁

《觉醒年代》的热播

让剧中青年人物陈延年、赵世炎等被大家熟知

在年轻观众群体中引起强烈反响

他们用自己宝贵的生命

为我们奠定了《觉醒年代》最美好的续集

——如今的太平盛世

陈延年(1898-1927) 男,汉族,安徽省怀宁县人,中共党员。

陈延年1915年考入上海法语补习学校专攻法文,1917年考入震旦大学攻读法科。1919年12月下旬,赴法国勤工俭学。1922年6月,与赵世炎、周恩来一起创建旅欧共产主义组织——中国少年共产党,并担任宣传部长。同年秋,加入法国共产党,不久转为中国共产党党员。1924年10月,陈延年赴广州工作,先后任社会主义青年团中央驻粤特派员、中共广东区委书记等职,协助周恩来工作。1925年6月,和邓中夏、苏兆征等人领导了震惊中外的省港大罢 工。1927年4月,接任中共江浙区委书记。同月,中共第五次全国代表大会选他为中央委员。1927年6月,中共中央撤销江浙区委,分别成立江苏省委和浙江省委,任中共江苏省委书记。6月26日,遭国民党军警逮捕。敌人为了得到上海中共党组织的秘密,对他用尽酷刑。但他宁死不屈。1927年7月4日晚,国民党反动军警将他押赴刑场。面对敌人的屠刀,他昂首挺胸,视死如归。敌人令他跪下,他巍然屹立,毫不理会。几个敌人强把他按下去。但敌人刚一松手,他一跃而起。敌人恼羞成怒,再一次将他强按在地,以乱刀残忍地将他砍死,牺牲时年仅29岁。

赵世炎(1901-1927) 男,汉族,四川省酉阳县(今重庆市)人,中共党员。

1919年经李大钊介绍加入中国少年学会,积极参加五四爱国运动。1920年赴法勤工俭学。1921年参与发起成立旅法中国共产党早期组织。1922年6月,与周恩来等人创建旅欧中国少年共产党(后称中国共产主义青年团),任中央执委会书记。同年秋任中共旅欧总支部委员和中共法国组书记。1923年赴莫斯科东方劳动者共产主义大学学习,任旅莫支部委员。1924年回国,任中共中央北方局成员、中共北方区执委会宣传部部长、中共江浙区委组织部长、上海总工会委员长等职,参与领导了上海工人三次武装起义。

“四一二”反革命政变后,赵世炎领导广大上海工人群众继续坚持斗争。面对严重的白色恐怖,他临危不惧,坚持斗争。1927年7月2日,因叛徒出卖,赵世炎在上海不幸被捕。面对凶残的敌人,他大义凛然,坚贞不屈:“革命就是要流血的,要改造社会就必须付出代价”,“要革命就会有牺牲!”“志士不辞牺牲,革命种子已经布满大江南北,一定会茁壮成长起来,共产党最后必将取得胜利!”表现了共产党人大无畏的英雄主义气概。7月19日,赵世炎高呼着“中国共产党万岁!”英勇就义,年仅26岁。

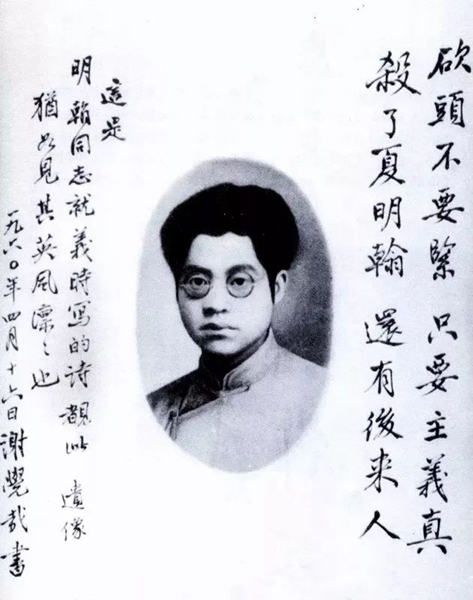

2“ 就义诗 ”

湖南省衡阳县洪市镇礼梓村

一条青石小道通向夏明翰故居

正是从这里出发

夏明翰走上了革命道路

一步步成为坚定的马克思主义者

杰出的共产主义战士

在生命的最后时刻

他写下气壮山河的就义诗

“砍头不要紧,只要主义真。

杀了夏明翰,还有后来人!”

夏明翰“就义诗”

夏明翰(1900-1928)男,汉族,湖南省衡阳县人,中共党员。

1920年秋,经过五四运动洗礼的夏明翰来到长沙,结识了毛泽东。1921年冬,经毛泽东、何叔衡介绍,加入中国共产党。入党后,在长沙从事工人运动,参与领导了人力车工人罢工斗争。1924年,担任中共湖南省委委员,负责农委工作。他十分注意培养农运干部,保送革命青年到广州农民运动讲习所学习,为湖南农民运动培养了大批骨干。1926年2月,被党调往武汉工作,担任全国农民协会秘书长,兼任毛泽东和中央农民运动讲习所秘书。

在“四一二”反革命政变和长沙马日事变后的严重白色恐怖中,1927年6月,受党派遣回湖南任省委委员兼组织部长。同年7月大革命失败后,参与发动秋收起义。10月,湖南省委派他兼任平(江)浏(阳)特委书记,领导发动了平江农民暴动。1928年初,任中共湖北省委常委,协助省委书记郭亮参与省委领导工作。由于叛徒出卖,同年3月18日被敌人逮捕。3月20日清晨,他被敌人押送到汉口余记里刑场。当敌执行官问他还有什么话要说时,他大声说:“有,给我拿纸笔来!”遂写下了那首大义凛然的就义诗:“砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人!”英勇就义,年仅28岁。

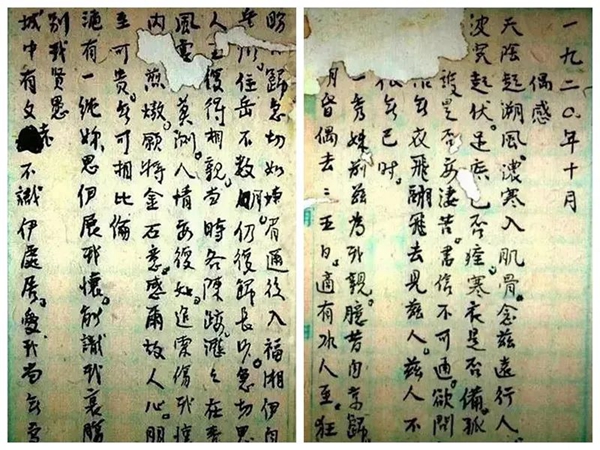

3《 偶感 》

杨开慧像

1927年8月底

毛泽东告别妻儿

离开长沙去安源部署秋收起义

杨开慧则带着3个孩子

到距长沙市110华里的板仓老家

开展地下斗争

离别以后

夫妻二人各自处于生死险境

彼此惦念牵挂

却难以取得联系

1928年10月的一天

天气骤阴,朔风阵阵

杨开慧对毛泽东思念不已

便写下《偶感》这首诗

“天阴起朔风,浓寒入肌骨。

念兹远行人,平波突起伏。

足疾已否痊,寒衣是否备?

孤眠谁爱护,是否亦凄苦?

书信不可通,欲问无人语。

恨无双飞翅,飞去见兹人。

兹人不得见,惆怅无已时。

心怀长郁郁,何日复重逢。”

这首诗直到1982年

长沙县人民政府

在修缮杨开慧烈士的故居时

才在住房的砖缝中发现

杨开慧手迹《偶感》

杨开慧(1901-1930) 女,汉族,湖南省长沙市人,中共党员。

杨开慧1920年下半年加入中国社会主义青年团。是年冬与毛泽东结婚。1922年加入中国共产党后,一直追随毛泽东同志从事革命活动,在极为艰苦、险恶的条件下从事党的机要和交通联络工作,开展农民运动、工人运动、妇女运动和学生运动。大革命失败后,在极其严酷的白色恐怖中,按照党的安排,她带着三个幼小的孩子回到长沙板仓开展地下斗争。在与上级组织失去联系的情况下,参与组织和领导了长沙、平江、湘阴边界的地下武装斗争,努力发展党的组织,坚持斗争整整3年。1930年10月,杨开慧被捕。面对穷凶极恶的国民党长沙警备司令部“铲共队”的种种威逼利诱,严刑拷打,她坚贞不屈,大义凛然:“你们要打就打,要杀就杀,要想从我的口里得到你们满意的东西,妄想!”“砍头只像风吹过!死,只能吓倒胆小鬼,吓不住共产党人!”敌人逼问她毛泽东的去向,宣称只要她讲出毛泽东在哪里,登报声明与毛泽东脱离夫妻关系,就可以放她出去,如果不讲就只有死路一条。杨开慧斩钉截铁地回答:“要我与毛泽东脱离关系,除非海枯石烂!”1930年11月14日,杨开慧英勇就义于长沙浏阳门外识字岭,年仅29岁。

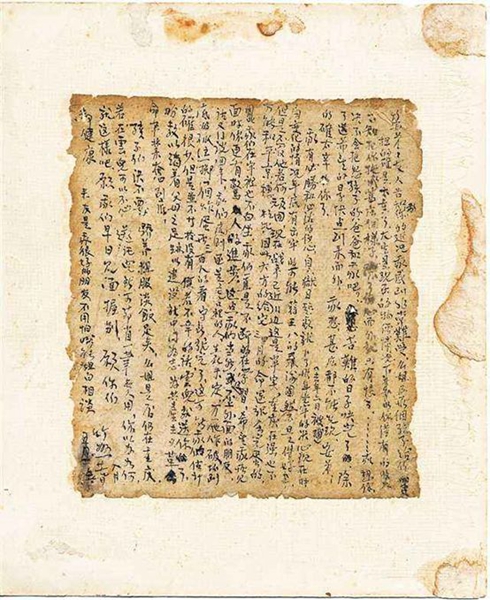

4“ 托孤信 ”

江竹筠像

1949年8月26日

拖着受刑后还没有完全康复的右手

江竹筠在狱友们的帮助下

将吃饭时偷偷藏起的筷子磨成竹签

蘸着由烂棉絮灰与水调和在一起制成的墨水

在如厕用的毛边纸上

艰难地写下了一封“托孤信”

信中寄托了江竹筠想要为自己的孩子

安排好未来之事的期望

字字是母亲对儿子的牵挂

句句是革命者的坚定与无畏

纵使时隔多年

人们读起来仍会被

信仰的力量和革命人的意志所感动

江竹筠“托孤信”

江竹筠(1920-1949) 女,汉族,四川省自贡市人,中共党员。

江竹筠在1947年第二条战线反对国民党反动统治的斗争中,受中共重庆地下市委的指派,负责组织大中学校的学生与国民党反动派进行英勇斗争。在丈夫彭咏梧的直接领导下,江竹筠还担任了中共重庆市委地下刊物《挺进报》的联络和组织发行工作。1947年,彭咏梧任中共川东临时委员会委员兼下川东地委副书记,领导武装斗争。江竹筠以川东临委及下川东地委联络员的身份和丈夫一起奔赴斗争最前线。

1948年,彭咏梧在组织武装暴动时不幸牺牲。江竹筠强忍悲痛,毅然接替丈夫的工作。1948年6月14日,由于叛徒的出卖,江竹筠不幸被捕,被关押在重庆渣滓洞监狱。国民党军统特务用尽各种酷刑,老虎凳、吊索、带刺的钢鞭、撬杠、电刑……甚至残酷地将竹签钉进江竹筠的十指,妄想从这个年轻的女共产党员身上打开缺口,以破获重庆地下党组织。面对敌人的严刑拷打和残酷折磨,江竹筠始终坚贞不屈,“你们可以打断我的手,杀我的头,要组织是没有的。”“毒刑拷打,那是太小的考验。竹签子是竹子做的,共产党员的意志是钢铁!”1949年11月14日,在重庆解放的前夕,江竹筠被国民党特务杀害于渣滓洞监狱,年仅29岁。

不负英烈凌云志,砥砺后人向前行

青年英烈们的事迹

激励着新时代中国青年

肩负历史使命

坚定前进信心

如今

网友们穿越时空

与青年英烈对话

线上线下寄托哀思

缅怀革命英烈

继承光荣传统

弘扬爱国主义精神

青年兴则国家兴,青年强则国家强

让我们共同缅怀青年英烈

向青年英烈致敬!

(编辑:刘禹森)

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP