毛尖:洪子诚为什么不喜欢读金庸

洪子诚

不是,也不是

在一次采访中,洪子诚讲了下面这段话:上世纪八十年代末到九十年代,写完《作家的姿态与自我意识》就病了,邵燕君老师抱着《天龙八部》到我家,说你生病正好可以读金庸。过了一个月她来取,问我的读后感,我说第一本都没看完,她吃惊:你不看金庸,这一辈子要失去很多的乐趣的。

虽然被邵燕君正告了危险,但洪老师还是拒绝金庸。这个事情也让我想起我们师门的一次挫败。曾经,在罗岗和我的强力传销下,我们导师王晓明心一横,说,那拿,拿一套金庸我来看看。当时我刚刚搞了一套三联版的金庸全集,便选了《天龙八部》送到王老师手上。结果王老师和洪老师一样,没看完,而且,因为实在看不上吧,还给我的时候,还少了一本,这第五册《天龙八部》,还是五年前薛羽帮我重新补齐的。

因为这个事情,我更加相信,世界上就分两种人,一种喜欢金庸,一种不喜欢金庸。而每次我重温金庸,被独孤九剑葵花宝典大伏魔掌法弄得魂飞魄散时,总会叹息,洪老师们怎么会不喜欢金庸啊。如此,我阅读了洪老师谈阅读的几乎所有著作,希望找到蛛丝马迹。

别尔嘉耶夫是洪老师特别喜欢的作家,他引过别尔嘉耶夫的一句话,“俄罗斯民族不是纯粹的欧洲民族,也不是纯粹的亚洲民族”(《相关性问题:当代文学与俄苏文学》,《读作品记》,北京大学出版社,2017年)。这句话,也可以用来理解洪老师。他是存在于当代文学研究中的一个“不是,也不是”。他不激进,也不消极,他对那些“平平常常的人生,不像故事的故事,不像斗争的斗争”,有深刻的同情,他不拥抱浪漫主义,也不醉心现代主义,他既减弱了我们在两极摇摆的幅度,又沟通了潮流中的一些极端。看上去八字不合的东西,被洪子诚中介之后,用霍桑的话说,“变得息息相通”,而且彼此成了“对方的精神食粮”。

洪子诚著《读作品记》

比如,洪老师看了很多苏联电影,从三四十年代的《夏伯阳》到五六十年代在中国受到批判的《第四十一》《士兵之歌》《伊凡的童年》,以及七十年代苏联和黑泽明合拍的《德尔苏·乌扎拉》。它们在他看事情的方式,包括情感和审美方式上,留下很深的印痕。这些作品,在洪老师看来,有更多的道德、宗教的特点,更多精神追求的焦虑、痛苦。但是,他并不因此就对“丰富的痛苦”上瘾。反而,在六十年代,因为生活、性格、阅读的种种原因,“逐渐形成一种靠拢、推崇节制、简洁,嫌厌滥情、夸张的美学观。不愿明确表达自己的感情,也拒绝使用抒情性的文字、句式”。

俄罗斯文学和苏联文学同时在他的血脉里,“普希金、莱蒙托夫的诗,果戈里、屠格涅夫、托尔斯泰、契诃夫、高尔基的小说,也包括二十世纪的一些俄国作家、诗人”。当然洪子诚显然更倾心俄国文学的那种忧郁气质。普希金读了果戈里的《死魂灵》后发出感叹:“上帝就像我们俄罗斯一样忧郁。”别尔嘉耶夫说,“这是整个十九世纪所有知识分子的叹息”。这个叹息也适用于洪子诚。

洪子诚叹息,分贝高一点的时候,用茨维塔耶娃,低一点的时候,用契诃夫。他是契诃夫的中国形象,适度的温和,适度的怀疑,消极的浪漫,消极的智慧,用洪老师自己的话说:那种将冷静和内在的温情包容在一起的叙述,对我来说有难以分析的奇妙;如果套用现在的话,那是在向我展现一种“新的感性”。

这种新的感性让洪子诚在中国文学研究者中,独树一帜。

柳青,还是赵树理

洪子诚说:从八十年代到现在,我最关心、读的资料最多、上课时讲的最多的,恰恰不是那些被称为“自由主义”的作家和知识分子,比如沈从文、废名、卞之琳、萧乾、朱光潜那些人,甚至也不是汪曾祺等,而是那些革命、左翼的作家,如丁玲、胡风、周扬、邵荃麟、秦兆阳、赵树理、郭小川、艾青、柳青……(李云雷:《关于当代文学史的答问——文学史家洪子诚访谈》,《文艺报》2013年8月12日)

有一次,一群人一起旅行,在黄昏的车厢里,洪老师突然问我:毛尖你是真的喜欢柳青吗?我被洪老师劈头问得失去人生方向,哆嗦了一句,挺喜欢。但我自己心里明白,我这个回答,在柳青和洪老师两边,都不够真实。我自己的柳青阅读按下不表,让我一直好奇的是,洪老师对柳青的不断追问。在李云雷的访谈中,洪老师说:我觉得“自由主义作家”在当代的命运、他们遇到的矛盾和做出的反应,相对起来较为清楚,而不同的左翼作家的当代命运就复杂得多,那种各个层面的“悖论”情境,值得做更深入的探究,对他们的遭际、命运的了解,也更有现实意义。

或者,某种程度上可以说,洪老师在处理左翼作家时,对人物“遭际、命运”的体认,对他们人格养成、生活道路的探索,对“他们的无可奈何的退却,他们推动时代的雄心”,会花更多的时间。这方面一个潜在的比较项,大概是俄罗斯作家。这些“自觉地背叛了自由主义,但主题始终是人”的作家,构成了洪老师的一个坐标。

在这个坐标里“观照文学史中的柳青和赵树理”,洪老师自然会更亲近赵树理(参见《洪子诚学术作品精选》,贺桂梅编,北京大学出版社,2020年)。洪老师认为,“赵树理表达的是,新的政权和政治力量领导、推动的变革,要建立在‘传统乡村秩序’(包括制度、伦理人情、习俗)的合理的、值得延伸的那些部分的基础上”,这种不是“摆开阵势打起仗来”的赵树理作品,显然要比柳青更契合洪老师的脾胃。洪老师虽然没有明说,但柳青的“改造生活里原来的东西,消极的东西”的方法论,是让洪老师有些狐疑的,他说,“对于柳青来说,他秉持的是成为人民的‘大作家’的意识,他的目标是积聚全部生命能量完成具有‘史诗’高度和规模的杰作”,这个目标准确地概括了柳青的抱负,但也因此,略略推开了洪子诚。

《洪子诚学术作品精选》

说到底,无论是对诗人洪子诚,还是对文学史家洪子诚而言,再激烈的变革,都需要向过去伸出援手。这些年,洪子诚高速高质推出了一系列著作,史论也好,文论也罢,洪子诚对不同历史时段始终秉持一视同仁的评价态度,这是史家的主体性,也是他标志性明显的洪氏感性。洪子诚用这种方式纵向建构我们的当代文学史,更了不起的是,他还横向勾勒了我们的世界文学地图。而在他既容纳“燕子”又接纳“蝙蝠”的视野里,五六十年代的当代文学呈现出了磅礴的气势和别样的诗意。

既是丈夫,又是情人

洪子诚在新著《当代文学中的世界文学》(北京大学出版社,2022年)的序中说:五十年代开始的当代文学具有“国家设计”的性质,这种设计的重要方面,是如何在“世界文学”的视野中来想象、定义自身,以及在此基础上,为世界文学提供何种普遍性的“中国经验”。

洪子诚著《当代文学中的世界文学》

五六十年代,“世界”的意味和今天完全不同。当时的中国经验是,“世界”只有两国,一国是苏联,另一是“其他国家”。重建五六十年代的世界文学,既需要史观和对历史势能的把握,还需要五湖四海的通航能力。洪子诚的方法是:突破边界,重开宴席。以前,他史家的工作链接的是《灰阑记》《红灯记》和《肥土镇灰阑记》,现在,他用茨维塔耶娃链接爱伦堡、多多、谷羽和张枣,用马雅可夫斯基链接朱光潜、黄佐临、田汉和孟京辉,他用《日瓦戈医生》打开了六十年中国的阅读史,用“瓦尔特同志”缅怀业已消失在历史中的南斯拉夫和被“透明还是污浊”问题困扰的中国,最后,用莎士比亚链接世界文学里的1964。

这是洪子诚无远弗届的链接能力,他把自己变成了文学史上的最强劲连词,“驱使一千艘航船出海”,“尾随西沉的太阳,长途跋涉”,去和他的女王,茨维塔耶娃,发生关联。最后,他也终于可以用茨的嗓音唱出:就为了终于能够跟你相见/我穿越了整整一百年。

这是洪子诚和文学的关系,彼此塑造,相依为命。茨维塔耶娃的态度是,“我爱自己生活中的一切事物,但是以永别,不是以相会,是以决裂,不是以结合而爱的”,洪子诚的方式是反过来。他结合了伯林意义上的“法国态度”和“俄国态度”,他既相信作家是一个“承办者”,为读者生产最好的、有艺术性的产品,同时,就像唯美的屠格涅夫,从五六十年代走过来的洪子诚也赤诚相信,社会和道德问题是人生和艺术的“中心要事”。所以,洪子诚爱茨维塔耶娃是本能,爱她“整个爱好与迷恋的历史,是一张长长的决裂的清单”,但在行动上,他是聂鲁达的姿态:在那里,一枚针用净水缝着时间(参见洪子诚:《文学的阅读》,北京出版社,2017年)。

洪子诚著《文学的阅读》

这是洪子诚。“一个平原的往事在他的手里”,他很知道,“破碎的缝口已经毁坏”,但是他好整以暇,在荒蛮的夜晚,清点他们整理他们,重新把他们投放到当代史。他既是丈夫,又是情人。用桑塔格的定义,“可靠、讲理、大方、正派”是丈夫的品格,而情人虽然“喜怒无常、自私、不可靠、残忍”,却能“换取刺激以及强烈情感的充盈”。在中国现当代研究大家庭里,大量是不讲理的丈夫,像钱理群老师,和正派的情人,像谢冕老师。相形之下,洪子诚实在是忠诚丈夫和理想情人的合体,他“理智、适度、自如、和蔼而不失冷静的气质,使他与其他人迥然有别”,同时,他又用沉默的激情唤起无数读者的挚爱之情。他评价契诃夫的话,也适用于他本人:温和,有点软弱,敏锐纤细,而又比较“懂得相对的东西”,拒绝“党派性”立场的热衷,但又对激昂的思想有所迷恋。这样的洪子诚,简直就是为当代文学史而生,他不会将1950年代崛起的“美学原则”和1980年代崛起的“美学原则”,看作是对立、正相反对的东西。他对纯洁性有默默的追求,甚至可能是他给自身挖掘的陷阱,但一旦拿起史家大笔,他还是自觉向历史的风陵渡交出内心的吉祥物,虽然他也有他的狐疑。

在青春期为《家》和《鼠疫》流过眼泪之后,洪老师多少有点不动声色了。他说理解加缪的关键词是,“适度”,他自己也这么要求自己。这让他处理特定历史情境时,对纷至沓来的“冲突,包括作家自身的内在冲突”,都能四两拨千斤地化解到过去进行时态中去。他的宗旨很明确,“让边缘性的主张不被强大的统制性思想碾碎,让文学探索葆有活力”,如此,从十七年文学、到“文革”文学到新时期文学,洪老师从来都不曾手起刀落直接亮剑。除了金庸。

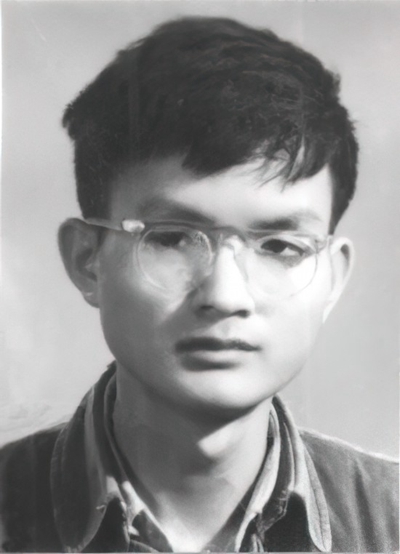

五十年代大学时期的洪子诚

无边的现实主义,或者,无边的现代主义

洪子诚不喜欢读金庸,李云雷的解释是,新文学的边界是洪老师所能接受的多元化的限度,对于“超出新文学边界的通俗小说与类型文学,他是难以接受的”。这话很有道理,不过,洪老师也曾罕见地斩钉截铁地表达:张爱玲,看不下去。

洪老师看不下去张爱玲另有隐情。回到金庸问题,洪老师周围,那么多苦口婆心的弟子轮番进谏,洪门两大护法,刘复生写毕业致辞总是随手拈金庸,贺桂梅的写作计划里也有金庸一本书,芸芸一群金迷竟然都不曾让洪老师看完半本《笑傲江湖》,而且他还感情用事地宣布:不喜欢。我反复想了,洪子诚王晓明们不喜欢金庸,因为金庸太爽。

金庸的小说基本没有灰色地带没有暧昧不明,除了张无忌韦小宝这种的,他的大侠多是爱憎分明说一不二,这样的童话人格在洪子诚眼里,无论如何活不过一回,但是,金庸要护送郭靖段誉虚竹小龙女王语嫣这些天真烂漫到痴憨的主人公一路到终点,不仅叫他们有情人终成眷属,还让他们武功登峰造极。被契诃夫养育了胃口和眼光的洪子诚,对“平淡、优雅、有韵味”上瘾的洪子诚,很容易在金庸的小说里看到他不喜欢的夸张和吵闹,因此,就算阿朱对乔峰的爱让我们失魂落魄,洪子诚也只在里面看到幼稚。

而且,洪子诚对“动人”这件事很警惕,“阅读中感动的东西并不见得是最重要的东西”,在五六十年代的氛围里,赵树理比柳青更让洪子诚心有戚戚,就在于,常常我们“认为最重要的东西就是最先进的东西或者最有用的东西,同时也是最动人的东西。但是实际情况并不是这样”。某种程度上,金庸和柳青对动人的理解正好相似:最高级最动人,而金庸的小说,还外送了劝退洪子诚的一点点“甜腻”,加上像郭靖这样的大侠,肯定还会让洪老师想起拉拉的丈夫安季波夫,“只有原则性,而缺乏心灵的无原则性”,所以,金庸小说跑道上的人物和事件,对于洪子诚而言,基本属于天外来客,他们来到这个世界上,不像托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、契诃夫这些人,为人类的死亡做准备;也不像茨维塔耶娃、加缪、帕斯捷尔纳克这些人,为人类临终之爱做准备。柳青和金庸同时在五十年代写下自己最重要的作品,他们是为我们向无边的现实主义和无边的现代主义两边冲刺准备的,两边的终点,坐着同一群裁判,他们已经争吵了六十年,而因为洪子诚不喜欢金庸,他们还将继续争吵六十年。

至于我们,在青春期和金庸相遇,金庸小说让我们与之如胶似漆的所有性状,乾坤倒转,生死相随,金戈铁马,沧海桑田,龙吟虎啸等等,当年都是我们生活中的日月神教,但对洪子诚来说,金庸太漫威太爽。他自己的天空大地,已经被茨维塔耶娃签了名,那是百转千回的一决雌雄,“我要从所有的大地,从所有的天国夺回你”,同时,被上世纪六十年代茨维塔耶娃进入中国时候的低气压笼罩,诗人和读者,“都是偏爱死,而不是生”。如此,在文本的链条上,金庸的“文学性”“可阐释性”和“未来性”,都被洪子诚减了星,甚至放到了金字塔的底端,“语言、技术、主题、方法与时代、历史、社会生活、文化变迁之间的关系”,要啥没啥,洪子诚打开金庸,必然是扑面的不满足啊(参见《洪子诚、吴晓东:关于文学性与文学批评的对话》,《洪子诚研究资料》,罗雅琳编,云南人民出版社,2022年)。所以,洪子诚推开金庸,不喜欢。

不过,最后,允许我对洪老师献上我所有的敬意和同情,一个从来没有离开过文学和文学史的学者,是多么幸福又多么无奈,当他打开一本书的时候,他身后的队伍,从莎士比亚司汤达爱伦堡卡夫卡黑泽明到布莱希特卢卡契本雅明加洛蒂竹内好,再到鲁迅茅盾丁玲巴金王蒙北岛韩少功,每个人都是他的意识和潜意识,每个人都在他身后哇哇叫:金庸不行。而我们,我们这些没文化的,可以酣畅地进入金庸,为令狐冲不值,为郭襄流泪。

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP