我们整个的生命在承受狂风乍起,彗星的出现

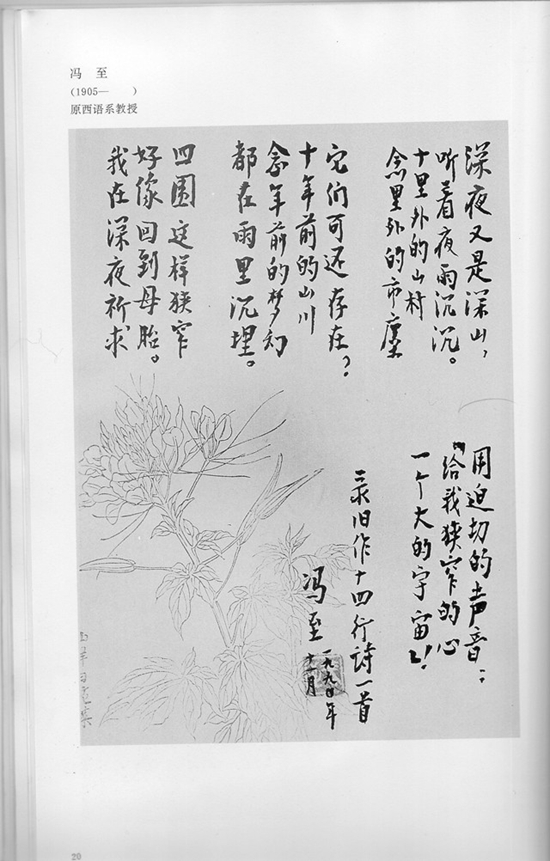

1993年2月22日,诗人、德语文学学者冯至病逝于北京协和医院。送别冯至先生时,夫人姚可崑和两个女儿冯姚平、冯姚明在花圈缎带上写下诗句:“给我狭窄的心,一个大的宇宙。”同样的诗句也刻在了北京西山松柏掩映的冯至先生墓碑上,也成为众多冯至先生研究文章、著作的题目或题眼——它来自冯至先生十四行诗《深夜又是深山》。这句写于1941年的诗,几乎可以概括冯至先生一生的追求。

今年是冯至先生逝世30周年。2月13日,我敲响了冯至先生大女儿冯姚平老师的家门,听她讲述女儿眼中作为父亲和学者的冯至先生。

一辈子认真

在家里,冯姚平称呼父亲冯至为“爹爹”,称呼母亲姚可崑为“娘娘”。“人家都是严父慈母,我们家是严母慈父”,母亲在行为品德和学业上对孩子们要求都很严格,父亲冯至却很和善,孩子们可以和他谈心、说笑,他从不摆出父亲的威严来,不强求孩子,也从不说些大道理,而是以自己的行为影响孩子们,“我爹会用只言片语引导我们,或者不言不语地支持我们”。

父女情深——冯姚明入队了

1942年,冯至一家到昆明已经4年,联大附小刚刚成立,6岁的冯姚平由母亲带着去报了名。上学前每天由父母给讲故事,上了一年学后,冯至先生说,已经认识字了,自己去看书吧,于是给冯姚平找来一本《格林童话》,她硬着头皮查字典,边看边猜。昆明找书不易,冯姚平看了《格林童话》《天方夜谭》,一本没有封面的《西游记》,“也不知道我爹都是怎么弄来的”,冯至先生还给她找来了一本《世界地图》,里面介绍世界各地的人文自然,挪威冬季的极昼、非洲土著的纹面、日本北海道的美髯女子……都是她心爱之物。抗战胜利回到北京后,她读《水浒传》入了迷,用梁山好汉的名号给周围人起外号,“甚至给我娘也起了个外号,叫霹雳火”,于是冯至先生“只言片语”地“干预”:说话都有水浒味儿了。对于她热衷的《说唐》、武侠小说等,冯先生觉得“文章不够好”,可以看,但不要多看。他还找来《希腊神话故事》和房龙的《圣经的故事》,扩大孩子们的眼界;孩子们也会在爹爹的书架上翻出《李有才板话》等作品,看得津津有味。

1953年,冯姚平中学毕业考大学,虽然文科好,喜欢历史地理,但响应国家号召,报了理工、航空两个志愿,第三志愿想报北师大历史系,做老师。对于女儿的志愿,冯先生只试图“干预”了一次,说读北大历史系也可以做老师,可惜没有成功。冯姚平1954年被选派赴苏留学,1959年毕业于莫斯科化工机械学院,走上了与父亲完全不同的职业道路。冯姚平走后,家中常常只有冯至先生和小女儿冯姚明,父女二人格外亲热,不要说威严,父亲还时常听任女儿摆布——头上被女儿梳个朝天髻,扎上红头绳,浑然不觉地会客……

这样一个事事“纵容”的父亲,在为人治学上却又极其认真。上高中时,冯姚平曾因作文中的夸大其词被父亲批评,至今记忆犹新。作为学者的父亲“一辈子认真”,小到自己出了书,要仔细找出印刷错误,送人时一定改过或附上勘误表;大到人生若干时刻都“严肃认真地承担自己的责任”。他任教同济时,为学生刊物《芥舟》写的刊首语中说:“同济大学是一个研究医学、工学和自然科学的学府。这些学问,一方面是致用,一方面是求真;同时也教给我们作人的道理:不要苟且……我们立在‘现实’的前面,既不能躲避,也不能蒙混,人人要想到自己的责任,认真地做下去。”他这样要求学生和女儿,也这样要求自己。

冯至在上海家中

中国工程院院士、煤炭资源与勘察专家韩德馨1938年进入西南联大学习地质学,大二时,他选修了冯至先生教授的德文课。韩院士后来在文章中回忆:冯先生讲课深入浅出,听他的课不啻是一种艺术的享受;并特别提到“有时地质系学生野外实习,缺了课,冯先生不厌其烦地位学生答疑,对待教学认真负责的精神令人感动”,冯先生还鼓励学生多读原著,“在他的鼓励下,我们读了歌德的作品和海涅的诗集”。

1930年冯至在《父亲的日记》中写有一段:“……直到现在,我却一向是小心谨慎地生活着,同辈少年中‘不可一世,舍我其谁’的气概,我从来不敢有过……”后来,夫人姚可崑在回忆文字中提到的印象,恰与上述文字形成对照:“他从不夸耀自己,却不是世俗上所谓的谦虚, 他常常觉得事事不如人,却使人感到他内心里有一种骄傲。”

在冯姚平看来,父亲是能够看到他人长处,并能发现自己不足的人。冯至年轻时在文章中由衷赞赏过梁遇春、徐琥(徐梵澄)、梁宗岱的才华横溢,晚年在短文中对绿原、朱生豪、钱春绮表示“肃然起敬”,因“钦佩他们对事业的忠诚,以及能担受生活的苦寂和人间的任何磨难”(冯至《肃然起敬》)。冯至先生也真诚欢迎和重视友人对自己的启发、帮助以及对自己作品的批评。朱光潜先生给冯至的信中曾对席勒《审美教育书简》的翻译提出具体意见:“你的译稿是多年前完成的,当时译法似侧重直译,文字有些生硬拖沓,不易使读者一目了然。有些译词当宜斟酌……”并希望这部重要作品能早日整理付印。冯姚平是在父亲的旧稿中发现这两张发黄的信纸,冯至先生一直保留着,那一代学者间真诚无私的友情令她深深感佩。

冯先生和姚先生

“我不知为什么,从此只要我和他一起,我就自然而然地跟随着他,尽管他的性格温和,不强迫别人做什么,也从来不使人觉得他有什么权势,而我又是个聪明外露、好表现、爱高谈阔论的人。两个人的性格不同,在一起却很合得来……实际上是他的‘柔’里有刚,我的‘刚’里也有柔,倒不如说是‘刚柔相济’。”(姚可崑,《我与冯至》)

冯至与姚可崑(1930)

1929年2月,经由“长兄般的挚友”杨晦介绍,冯至与姚可崑相识。四个月后,冯至给姚可崑写了第一封信,情真意切,令姚可崑“读了又读”,“犹如咀嚼橄榄”。

1930年9月,冯至告别姚可崑,留学德国海德堡。1931年下学期,因为海德堡大学教授、诗人宫多尔夫病逝,冯至转学至柏林大学。此时,姚可崑已经从北京女子师范大学毕业,考上研究生,并在师大女附中教书。1932年10月,姚可崑抵达柏林,聪明好学的她在半年内拿下了初、中、高三个德语学习班的结业证书,并正式在柏林大学注册学习。一年后,希特勒上台,姚可崑跟随冯至重返海德堡,在海德堡大学注册,主修哲学,副修德语文学和艺术史。两人“共同享受着、分担着这里的寂寞”(冯至语),沿着歌德、黑格尔、雨果、雅斯贝尓斯等的足迹在“哲人路”上“没有终点的散步”,还将散步时联句而成的诗收于《二群集》(冯至乳名立群,姚可崑别号玉群)。这本独属于夫妻二人、冯姚平都没有见过的诗集,后来毁于文革浩劫。

冯至姚可崑的婚礼

1933年6月6日,冯至给姚可崑四年前写下第一封信的日子,二人订婚。姚可崑后来回忆,那天“天气很好,四周寂静,海岱山无人可告,只是在精神上‘邀请’了几个远方的朋友”。1935年冯至获海德堡大学博士学位后,与姚可崑一起回国。反复商量之后,二人决定途经巴黎时结婚。7月20日,仅八九位朋友参加的婚礼在巴黎一家中餐馆举行,冯至的老师张凤举代表新人家长,并兼任婚礼主持、证婚人。

新婚夫妇激动于即将开始新生活。但也不是没有遗憾。姚可崑没能修完博士学位,她本想有条件时再回去学完,可1935年回到北平后,无论德国还是中国,时局日益动荡,终于没有成行。几十年后,老师雅斯贝尔斯还向他们的朋友鲍尔问起姚可崑:“那个小姑娘怎么样了?”这也成为姚先生极大的遗憾,女儿冯姚平也是在几十年后才意识到。当她欣喜地告诉母亲自己的女儿在德国取得博士学位的好消息时,一向要强的母亲掉了眼泪,说“我本来也应该得个博士的。”

姚可崑和冯姚平

回国后,1936年7月,冯至被聘为同济大学教授,从北平前往上海任教,三个月后姚可崑带着刚出生不久的冯姚平也到了上海,在同济大学附设的高级职业学校教德语。“八?一三”时,位于吴淞的同济大学和冯至的小家全部被炸毁。9月中,冯至全家随同济大学南迁,辗转浙江金华、江西赣州、广西八部,取道河内,于1938年底到达昆明。1939年8月,冯至受聘为西南联大外文系德语教授。到昆明后,因为夫妻不能同时在西南联大工作,姚可崑只能“打游击”似的工作,先后在当时迁往昆明的中山大学、同济附中、英语专科学校、中法大学、军医二分校教德语,冯至生病时,她还会到西南联大代课。1940年10月到1941年11月,在昆明东郊杨家山林场生活期间,冯至开始翻译《歌德年谱》,姚可崑也翻译了赫尔曼的《楼兰》和卡罗萨的《引导与同伴》等作品,昏暗油灯下,沉浸于工作的二人“不期然同时抬起头来,相视而笑,莫逆于心”。

在冯家,家里保姆和登门拜访的学生都称呼姚可崑为姚先生。冯至先生曾对女儿说:“你娘啊,有两大功劳。一个就是培养出那么多优秀的学生。”新中国成立后不久,姚可崑应聘到北京外国语学院任德语教授,她全身心地扑在学生身上,“那个耐心,我们都嫉妒”。师大毕业的姚可崑在教学上自有一套,很多学生都说,姚先生讲德文文法是一流的。

终生的伴侣——冯至与姚可崑

在冯姚平的记忆中,母亲在关键时刻非常冷静坚强。文革开始,冯至先生被扣上走资派、反动学术权威、黑线人物等罪名,被剃头、揪斗。那时两个女儿都在外地,姚先生承受着巨大的心理压力,成为冯至先生的“坚强后盾”。冯先生曾对姚先生说:“我越倒霉,你对我越好,我一帆风顺,你就看我有这样那样的毛病。”

1985年,冯至先生写下一首《赠妻》:“我们经历过一日三秋,/看过烂柯山上一盘棋。/时间有他的相对论,/地球的运转永无差离。”冯先生和姚先生相伴60多年,二人平等独立,彼此互相支持、互相尊重,也始终没有“任意的把自己抛掷”或“失掉自己”。临终前,冯先生对来看望的姚先生说:“咱俩一辈子都是互相鼓励的。”

年华磨灭之地

冯至先生晚年在冯姚平的协助下,编著了《立斜阳集》,其中提到:“20年代的北京、20年代前半期德国的海德贝格、40年代前半期的昆明——这三个城市曾是我的‘年华磨灭地’,但它们丰富了我的知识、启发了我的情思,是任何其他地方都不能与之相比的。”

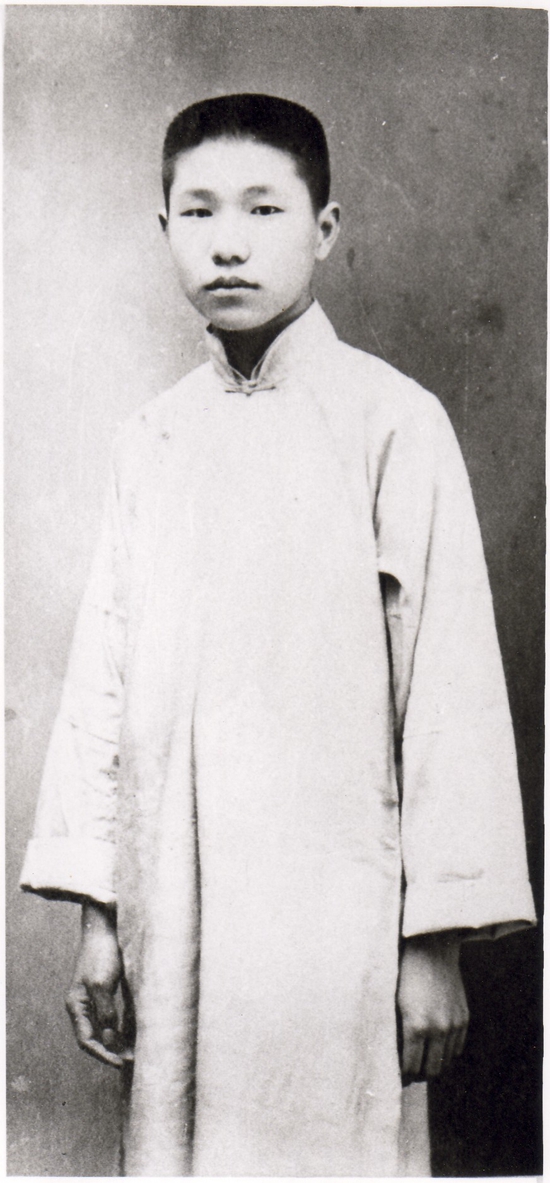

报考北大时的冯至(1921)

1916年,11岁的冯至小学毕业后即由继母决定送到京师公立第四中学读书,期间受到五四运动和新文化的影响,对新诗产生兴趣,开始尝试写诗和办刊物。1920年中学毕业后考上北京大学农学院,冯至没上,回家大量读书,接触到郭沫若的《女神》以及译作《少年维特之烦恼》。1921年,他考入北京大学预科班,1923年升入德文系本科。

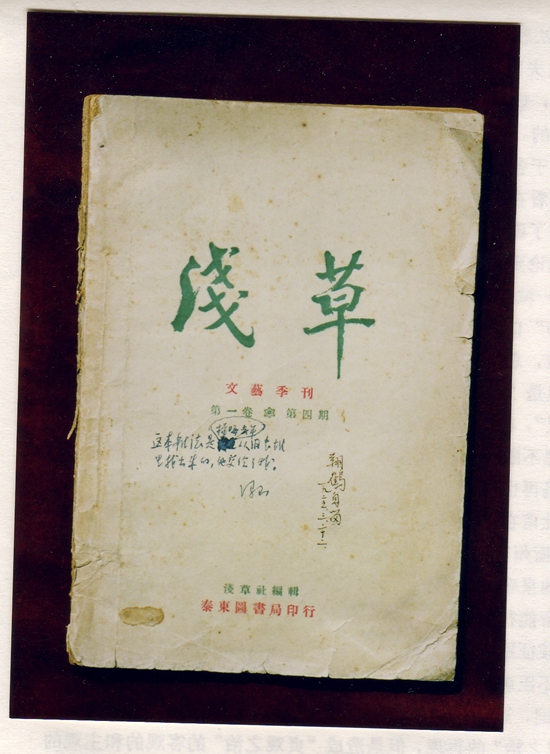

《浅草季刊》、《沉钟》半月刊

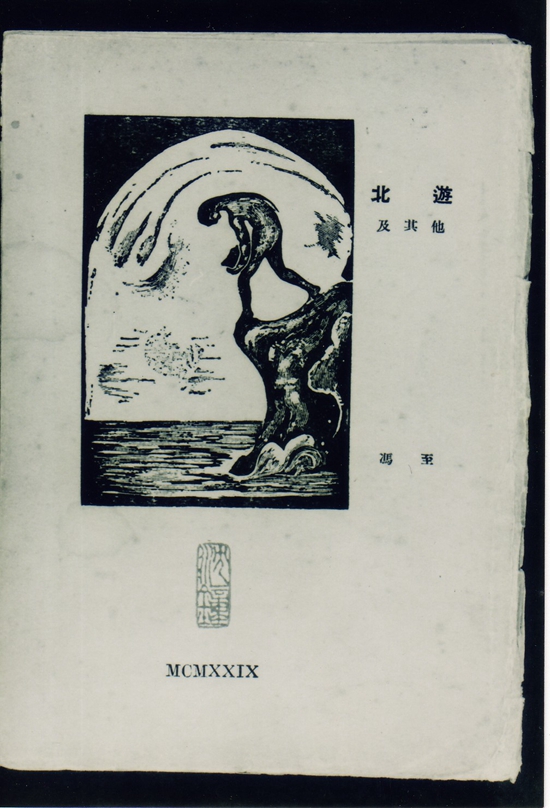

《昨日之歌》《北游及其他》

在北大,他加入浅草社、沉钟社,开始在自己的园地耕耘,不断发表创作和译作,除了诗,还尝试写散文、小说、长篇叙事诗、诗体剧等。并由此认识了林如稷、陈炜谟、陈翔鹤、杨晦等具有共同艺术追求的挚友。1927年冯至的第一部诗集《昨日之歌》由“沉钟丛刊”出版,共收入46首抒情诗和4首叙事诗,包括他创作初期含蓄抒发青年情感的代表作《绿衣人》《我是一条小河》《蛇》等。同年大学毕业后赴哈尔滨第一中学任教,陌生之地的孤单寂寞之感引发他在三天之内,写出长诗《北游》,诗风较以往更显沉郁写实。

也是在北大,冯至认识了鲁迅先生。五四运动后,冯至就在《新青年》上读了《药》《一件小事》等,1923年下半年开始听鲁迅讲述《中国小说史略》《苦闷的象征》等课程。鲁迅先生在写于1926年的《一觉》中有对《浅草》《沉钟》的肯定,读了此文的冯至十分激动,“好像度过一个小小的节日”,同时也增强了拜访鲁迅先生的决心。1926年5月1日下午,冯至与同伴第一次正式拜访鲁迅先生,并在同年5月到7月间多次拜访。鲁迅先生“喜欢他们对文学的切实认真的态度”,也觉得“他们被抑郁沉闷的气氛所笼罩”(李霁野,《忆在北京时的鲁迅先生》),在鼓励的同时也提出批评:“你们为什么总是搞翻译、写诗?为什么不发表议论?对些问题不说话?为什么不参加实际斗争?”1935年,鲁迅在《<中国新文学大系>小说二集序》中肯定了浅草社的创作成绩,其中“连后来是中国最为杰出的抒情诗人冯至,也曾发表他幽婉的名篇”的评价则广为人知。

冯至参观鲁迅博物馆(1974)

这个时期,冯至对于德国浪漫派也产生了浓厚的兴趣,“在晚唐诗、宋词、德国浪漫派诗人的影响下”开始诗歌创作。浪漫派作家荷尔德林、诺瓦利斯一直是他喜欢的作家。早在1925年,他在曾留学美国和德国的四叔冯文潜的介绍下阅读了荷尔德林小说《徐培里昂》中《命运之歌》,并翻译出来发表在《沉钟》。冯至先生曾描述自己与外国文学的关系:“我们与文学作品的接触,无论是本国的或是外国的,类似人际间的交往,有的很快就建立了友情,有的纵使经常见面,仍然陌生。友情也常有两种情况,一种是两个朋友性格相近,志趣相投,所谓‘有共同的语言’;一种是性格相反,却能从对方看到自己的缺陷,取人之长补己之短。这两层比喻可以作为我和外国文学关系的说明。”(冯至,《外来的养分》)正是在德国海德堡,冯至吸收了大量对他至为重要的“外来养分”。

冯至在海德堡

留学期间,冯至进入海德堡大学哲学系,主修德语文学,选修哲学和艺术史。当时哲学家雅斯贝尔斯和文学家宫多尔夫在这里开设讲座,故而冯至受到存在主义哲学的影响,而宫多尔夫关于德国浪漫主义文学的讲座则与冯至最初的兴趣相契合。后来,他在海德堡大学的博士论文也是研究诺瓦利斯的文体原则。

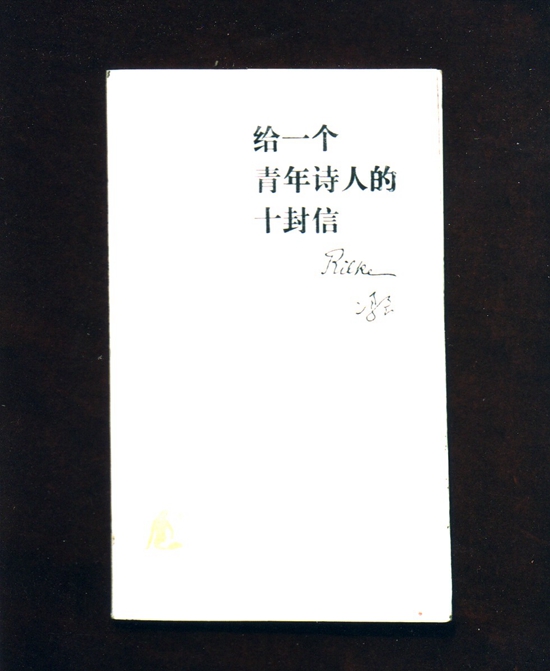

《给一个青年诗人的十封信》 里尔克 著,冯至 译

不过,留德期间,里尔克和歌德却逐渐取代了浪漫派在冯至心中的地位。特别是里尔克,1926年初读里尔克《旗手》,冯至就被深深吸引,到了德国,更是“完全沉在里尔克的世界中”。1931年,他读到里尔克写给一位青年诗人的书信集时,感觉到“击中我的要害,我比较清醒地认识到我的缺陷,我虚心向他学习”。他急于与国内朋友们分享,一封封翻译出来,寄给好友杨晦在刊物发表。冯姚平说,里尔克对冯至先生的影响是深远的,从他后来的作品和一生的为人不难看出,“他观察、体验、懂得了寂寞与忍耐,他严肃认真地承担自己的责任”。

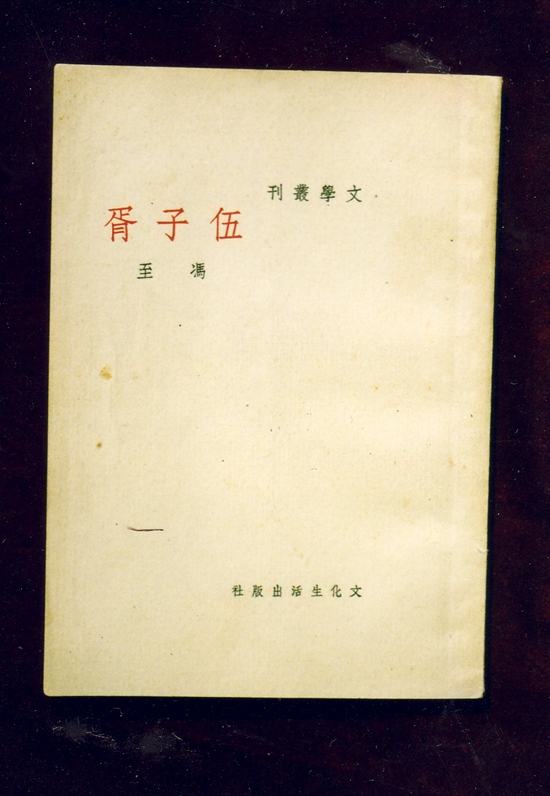

《旗手》给冯至带来的“意外的、奇异的收获”不止于与里尔克的相遇,年轻的冯至“被那一幕一幕的色彩和音调所感动”,萌生了用这种体裁写自己少年时就喜欢的传奇历史人物伍子胥逃亡的想法。只是,直到17年以后的1943年,在昆明杨家山,历史小说《伍子胥》才最终完成。此时,伍子胥“在我的想象中渐渐脱去了浪漫的衣裳,而成为在现实中真实的被磨炼着的人,这有如青年时的梦想有一部分被经验给填实了,有一部分被经验给驱散了一般”。

初版《伍子胥》(上海文化生活出版社,1946)

这部分经验的生成,却伴随着人生极大的苦痛。从上海到昆明南迁途中的颠沛流离、民间疾苦,在大后方城市中不合理的事情成为常情,合理的事情成为例外,冯至有感于此,在小说中“掺入了许多琐事,反映出一些现代人的,尤其是近年来中国人的痛苦。这样,两千年前的一段逃亡故事变成一个有现代色彩的‘奥地塞’了”。

西南联大学生选课卡正面及背面冯至研究杜甫手抄资料

南下至赣州时,冯至曾收到国民党的手榴弹威胁,随后姚可崑生了一场大病,到广西后又得到冯至父亲去世的消息……“携妻抱女流离日,始信少陵字字真”。当年去德国时,冯至带了一本李商隐的诗集,而在此至暗时刻,是随身带着的一本日本袖珍本《杜甫诗选集》让冯至产生深深的共鸣。“早年感慨恕中晚,壮岁流离爱少陵”,接近和重新认识杜甫后,他萌生了作传的念头。在昆明,冯至搜集、研读的杜甫资料和诗作。冯姚平给我看了两张照片,是西南联大学生的选课卡。选课卡正面的学生姓名是邓稼先、朱光亚、袁可嘉、卢飞白、邹承鲁等,选修的是冯至先生讲授的德文或欧洲名著选读等课程,背面则被冯至先生写满有关杜诗和杜甫诗集的资料,这样的选课卡有厚厚一沓。但因史料缺乏,直到抗战胜利回到北平后,冯至先生才在广泛研究各种唐代政治社会文化地理资料的基础上,写出了具有现代人审美和历史意识的《杜甫传》。

各版本《杜甫传》和《十四行集》

在西南联大,冯至除讲课外,也融入活跃的思想氛围,参加各种学术活动,与学生社团接触增多,经常新诗社的学生诗人杜运燮、郑敏等谈诗。昆明时期,同样是冯至文学创作的“爆发期”。住在杨家山林场茅屋的一年多,冯至每次进城上课,一个人走在山路上,所见所想渐吟成诗,陆续写出27首充满观察和沉思的十四行诗,集成《十四行集》,于1942年由明日社出版,这是他为与其生命密切关联的体验、人物和自然现象留下的珍贵纪念,也是中国新诗进入成熟期的标志之作。

塞纳河少女的面模

2005年,翻译家、剧作家童道明有感于与冯至先生等老一辈知识分子的交往,创作了朗读剧本《塞纳河少女的面模》。童道明先生说,老一辈知识分子中,“最让我感到亲近的就是老所长冯至先生,我想用戏剧的方式把他挽留在二十一世纪的人世间”。

塞纳河少女的面模

冯至先生确实拥有过一个少女面模,是他留德时在柏林艺术品商店买下的。据说少女是一位雕塑家的模特,遭遇不幸投入塞纳河,死后面容依旧,那笑容“不是悲,不是喜,而是超乎悲喜的无边的永恒的微笑”。少女面模随冯先生辗转多地,挂在家中,在精神上给他以慰藉和启示:“这些面型对我们有一个共同的启示:就是人类应该怎样努力去克制身体的或精神的痛苦,即使在最后一瞬也要保持一些融容的态度。”“破四旧”中,那张塞纳河畔的少女面模,连同齐白石先生的赠画和其他一些心爱之物,都被毁掉了。

冯姚平曾多次观看这部剧,她认为其中反映了以冯至先生为代表的老一代知识分子的思想特点。他们自幼得到中国传统文化的熏陶,青少年时期接受新文化影响并吸收了西方文明的外来养分,青壮年时期达到创作高峰,“但放出思想的最耀眼的光辉,却是在晚年,在经历了痛苦反思之后”。

1964年冯至先生调任中国科学院哲学社会科学部外国文学研究所所长,不久后全所干部即赴安徽参加“四清运动”一年。1966年参加完亚非作家紧急会以后,已是山雨欲来。随后就是被批斗。冯姚平回忆,有一次她回家看到父亲头发极短,一下子没反应过来,还问了一句为什么理这么短的头发,母亲在旁边拼命使眼色,她才发现父亲脸色极为难看,恍然明白发生了什么。当时很多子女都和父母划清界限,但冯姚平始终认为爹娘都不是坏人,即使有错误,也可以帮助和改正。姚可崑后来告诉女儿,在天津大学教书的大女婿龚炳铮有一次回北京探望二老,一进门亲亲热热地喊“爹!”“娘!”姚先生说,听到这句原本寻常不过的称呼,顿时觉得心里头一暖。冯至先生在干校劳动时,时常穿着女婿买的一双高帮雨靴,冯姚平觉得笨重吃力,让他别穿了,冯先生不同意,说这个在我们那儿可是宝贝。

冯至走在泥泞的五七大道上 高莽 速写

柳鸣九曾在《北大教授——记忆中的冯至先生》一文中回忆,“在那动荡、狂躁的年代中,冯至始终保持着自己的稳重与尊严,没有怒目而视,也没有声泪俱下,没有躁动失衡,也没有沉沦潦倒……他像一个静观人,而不是参与者、介入者,他沉静地观察着,感受着,不动声色,但是他的内心当是心潮起伏,憎爱分明,感情炽热的……”不难看出,冯至先生在努力克制精神的痛苦,“保持一些融容的态度”。

在写于1987年的《自传》中,冯至先生回忆那段日子,说“度过了眼前荒凉、头脑混乱的10年”,“任何工作都无从谈起”。从60年代初直到新时期文学开始,20多年的时间里,冯至先生不曾写过一首新诗。倒是有几首旧诗抒发心情,《自谴》是其中之一:“早年感慨恕中晚,壮岁流离爱少陵。工力此生多浪费,何曾一语创新声。”冯姚平说自己以前读的时候明白前两句,后两句有点不能理解,觉得是不是有点过谦了。但在整理父亲晚期的信件和日记的时候,她发现那不是谦虚,是父亲真正的痛苦的心声。她想起社科院刚开始招收研究生时,一位副院长建议父亲招收博士,被父亲拒绝了。事后冯至先生向女儿解释,这么多年来我们没有跟国外接触,不知道国外现在的情况。有什么新的作品和新的研究,我自己都没有读过,怎么能指导别人呢?

冯至的部分著作与译作

冯至与张黎及研究生

1977年5月冯至恢复社科院外文所所长职务后,即全身心投入外文所建设和外国文学研究工作中。为《世界文学》复刊奔走,主持全国外国文学研究工作规划会议,成立中国外国文学学会,招揽和留住年轻人完善所里各语种研究力量。党的十一届三中全会之后,冯至先生“澄清了头脑里的一些混乱思想,好像又一次明确了文章应该怎样写,学问应该怎样做,力求实事求是,不作违心之论”,他决心向巴金学习,“说真话”。1982年退居二线后,冯至先生陆续出版了《论歌德》以及译作《审美教育书简》《维廉?麦斯特的学习时代》等,并重新开始写起新诗,以及回忆旧时师友和年华磨灭地的散文杂文。冯姚平觉得,此时的父亲似乎有种迫切的使命感,要留住年轻时那些热诚的、活跃的、为新文学奋斗的朋友们的音容笑貌。

冯姚平说,父亲晚年,在诗中反思总结自己的一生“都像是在‘否定里生活’,纵使否定的否定里也有肯定”,询问“到底应该肯定什么,否定什么”,最终找回了自我,“才明白,人生最难得到的是‘自知之明’”。(冯至诗作《自传》,1991)

“可惜,留给他的时间不多了。”回想起父亲病重时候的情形,冯姚平至今难以释怀,语带哽咽。去世之前,冯至先生强忍着病痛,写完了纪念老朋友、清华大学原副校长陈士骅的《赣水滇池忆孝开》。这是他最后一篇文章。他对女儿说,“我没敢叫你们知道,你们该限制我了”。病危时,他对前来探望的时任社科院副院长的汝信说,“我还有许多话要说,可是说不出”,“我还有许多工作要做,可惜做不成了”。

冯至手迹 十四行诗《深夜又是深山》

那些没有说出话,没有做成的事,即便是女儿,也已经无从想象。可是,每次整理与父亲有关的文稿或照片,冯姚平对父亲的理解都更多一分。他的一生,他留下的文字和思考,在今天读来,令人再次相信并确认文学的价值和意义。冯至先生创作中对于文化传统的继承、创新及其世界性眼光,也依然为今天的文学创作提供了时代话题。

与冯姚平老师告别时,夜幕已经降临。从暖融融的午后,到寒意逼人的初春之夜,五个小时里,我和冯姚平老师围坐在一方书桌前,仿佛穿梭了许多的时光,去过了许多的地方。路灯下,“给我狭窄的心,一个大的宇宙”这句诗又浮上心头。

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP