天工人巧日争新 总书记这样引领文化创新创造之路

时间:2025年11月01日

来源:中国文艺网

作者:张钰童

中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议,于2025年10月20日至23日在北京举行。中央委员会总书记习近平作重要讲话。新华社记者 谢环驰 摄

创新创造是文化的生命力,是文化繁荣兴盛的活力源泉,也是文明绵延繁盛的不竭动力。

党的二十届四中全会立足强国建设、民族复兴的战略高度,明确提出“激发全民族文化创新创造活力,繁荣发展社会主义文化”的重大任务,为新时代新征程文化建设发展勾勒出宏伟蓝图。这一重要部署凸显出创新在文化强国建设进程中的特殊重要性。

党的十八大以来,习近平总书记深刻把握新时代历史方位,以深厚的文化情怀与高远的战略视野,为新时代文化创新发展锚定航向、注入动力,推动中华文脉绵延繁盛、中华文明历久弥新。如今,一曲以创新为旋律的文化乐章正在神州大地激昂奏响。

文脉为根:以守正创新激发中华文明新活力

10月27日,习近平总书记在故宫博物院参观“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”展览时指出,新起点上,故宫博物院要发扬优良传统,坚持文物属于人民、服务人民,加强文物保护修复,提高文物活化利用水平,让故宫成为重要的爱国主义教育基地,成为世界读懂中华文明、读懂中华民族的重要窗口。

殷殷嘱托为文脉传承活化指明方向——既要守护好历史和文明的根脉,更要以创新思维赋予其当代生命力。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》(以下简称《建议》)提出,大力繁荣文化事业。其中提到“深入实施中华优秀传统文化传承发展工程,推动文化遗产系统性保护和统一监管督察,加强历史文化名城、街区、村镇有效保护和活态传承”。

截至2024年底,故宫博物院藏品数量超过195万件(套),这是故宫博物院第五次文物清理深化和延续的成果。“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”展览展出的200件(套)珍贵文物文献,见证了中华民族灿烂辉煌的历史和赓续绵延的文脉,同时也向大家打开了一扇窗,推动故宫以更快节奏转型,为公众带来更多全新的体验和感受。

2024年10月28日,习近平总书记在主持二十届中共中央政治局第十七次集体学习时强调:“要坚持古为今用、推陈出新,坚持创造性转化、创新性发展,深入挖掘和阐发中华优秀传统文化的精神内涵,用马克思主义激活中华传统文化中的优秀因子并赋予其新的时代内涵,发展新时代中国特色社会主义文化。”

2019年2月19日、20日,“紫禁城上元之夜”文化活动在故宫博物院举行(图源:故宫博物院官网)

在传承中创新,在开放中坚守。细数故宫近十年来的“破圈”路径,每一步都是对传统文化传播的精准创新突破——

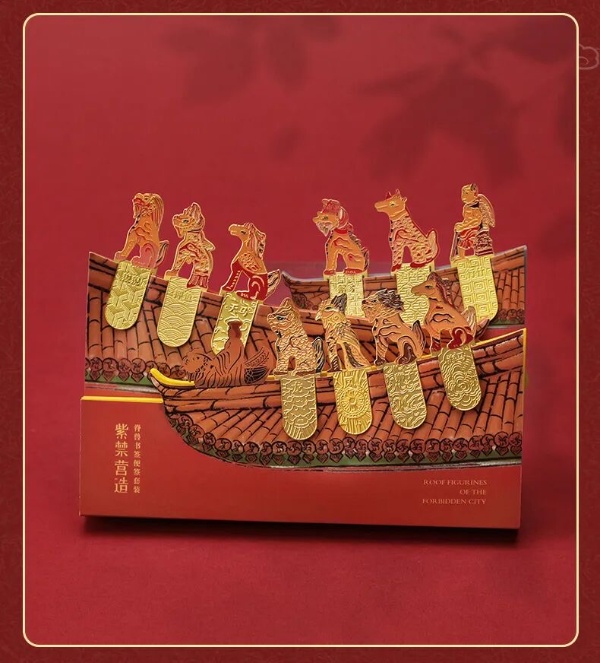

“紫禁城上元之夜”作为故宫建院94年来首次夜间开放活动,进一步实现“让收藏在禁宫里的文物活起来”的国家文化事业发展愿景;线上数字文物项目“数字文物库”首批精选了5万件文物高清数字影像向社会无偿公布,“数字多宝阁”等文物展示平台以及“故宫博物院”小程序等文物数字化产品持续发力,实现文物数字化保护成果的开放共享;故宫文创产品将古典美学融入现代生活,大吉宫灯变作爆款冰箱贴,太和殿脊兽化身小巧书签,紫禁城从被仰视的符号变成了可拥抱的潮流。

紫禁营造·脊兽书签便签套装(图源:故宫文化官方旗舰店微信公众号)

从最初仅开放少数宫殿,到如今开放区域超过80%;从实体空间的拓展,到“数字故宫”让观众足不出户“云游”博物馆……故宫打破的不仅是物理层面的“宫墙”,更是认知层面的“壁垒”,让文物从“深宫秘藏”变成了全民共享的文化资源。这也与《建议》中提到的“坚持文化惠民,实施公共文化服务提质增效行动”高度契合。

河南卫视“2021端午奇妙游”《洛神水赋》剧照(图源:河南卫视微信公众号)

除了故宫这一文化地标的探索,各地围绕文脉活化的创新实践同样精彩纷呈。从敦煌研究院以“数字供养人”模式保护莫高窟壁画,到河南卫视“中国节日”系列节目用舞蹈演绎《唐宫夜宴》《洛神水赋》;从苏州园林通过“园林+昆曲”“园林+非遗”拓展文化体验场景,到陕西历史博物馆以“文物表情包”“历史人物漫画”拉近与年轻群体的距离。一个个生动实践共同印证文脉传承要以创新为钥匙,开启古今对话的通道,在守正创新中传承中华优秀传统文化。

产业为基:以科技赋能开拓文化发展新路径

文化创新既要扎根文脉根基,更要依托产业载体实现可持续发展。

《建议》提出,加快发展文化产业。其中提到“推进文化和科技融合,推动文化建设数智化赋能、信息化转型,发展新型文化业态”。

2020年9月22日,习近平总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的重要讲话中强调:“要顺应数字产业化和产业数字化发展趋势,加快发展新型文化业态,改造提升传统文化业态,提高质量效益和核心竞争力。”

2021年12月14日,习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话中指出:“要正确运用新的技术、新的手段,激发创意灵感、丰富文化内涵、表达思想情感,使文艺创作呈现更有内涵、更有潜力的新境界。”

2024年3月,习近平总书记在湖南考察时强调:“探索文化和科技融合的有效机制,加快发展新型文化业态,形成更多新的文化产业增长点。”

一系列重要内容揭示出,文化和科技融合是提升国家文化软实力、推动文化产业高质量发展的关键力量。当前,大数据、人工智能、虚拟现实等新技术加速涌现,深刻改变着文化的生产、传播和消费方式,并推动文化产业蓬勃发展。

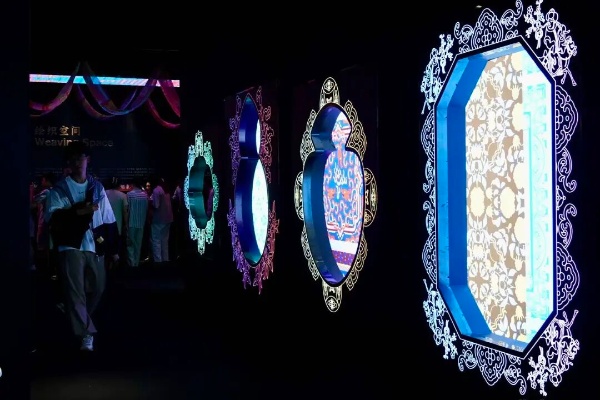

10月17日至20日,第十九届杭州文化创意产业博览会在浙江杭州举办。在“数智之城”专区,“喜纹乐见”纹样数字艺术展2.0版构建从数字采集到AIGC再创的沉浸式体验空间,让古老纹样在数字世界中焕发新生。(图源:杭州日报微信公众号)

如果说故宫是历史文化活化的典范,那么第十九届杭州文博会则是观察“科技+文化产业”融合发展的重要窗口。以“创意杭州・联通世界”为主题的盛会,聚焦文化与科技双向赋能的新业态新趋势,汇聚一批本土文化科技企业,系统呈现AI生成艺术、具身智能机器人、低空经济等前沿技术如何与文化创意深度融合。从良渚文明的“数字重生”,到传统纹样的“国潮变身”,再到前沿科技的“场景落地”,杭州文博会更清晰地传递出文化产业的创新方向。

2023年9月7日下午,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在黑龙江省哈尔滨市主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会并发表重要讲话。新华社记者 谢环驰 摄

2023年9月7日,习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上提出“加快形成新质生产力”,为新时代全面把握新一轮科技革命和产业变革突破方向,全面推进中国式现代化建设提供了根本遵循和行动指南。如今,以创新为显著特点的新质生产力,正成为点燃文化高质量发展的新引擎。

8月30日,由中国文联、中国科协共同主办的“艺术与新质生产力”专题座谈会举办。座谈会锚定2035年建成文化强国战略目标,聚焦艺术与新质生产力的深刻关系,探讨中国式现代化的文艺贡献与新质生产力的艺术表达这一时代课题。

会上,中国文联副主席、中国民协主席潘鲁生提到,艺术创新与新质生产力之间深层次的经济逻辑具有一致性,新质生产力所倡导的是系统性的价值提升与产业生态优化,艺术与科技的融合实质上是从“生产效率”到“价值创造”的范式转变;中国工程院院士、山东省科协主席凌文提议,系统梳理国内外文学、音乐、戏剧、舞蹈等现有文化资源,实施数字化工程,搭建文化原创力基础数据库,融合多元优秀文化与最新科技成果,从价值理念、知识体系、思维方式、行为模式等方面催生文化新质生产力;民进中央开明画院副院长舒勇认为,富含中华文化基因的、优质的、结构化的数据,是我们在“数智时代”讲好中国故事的基础工程,建成结构性的文化数据库,使中华文化基因深度融入未来智能操作系统,从而传承文化根脉,抢占数字文明的话语权,是十分必要的……

在一次次的深入探讨中,文艺、科技工作者们进一步明确了积极投身文艺与科技融合、艺术与AI共生的创新实践,为建设文化强国和科技强国作出艺术应有贡献的奋斗目标。

传播为桥:以民族符号搭建文明互鉴新桥梁

2023年10月,习近平总书记对宣传思想文化工作作出重要指示,强调“着力加强国际传播能力建设、促进文明交流互鉴”。在全球化背景下,如何让中华优秀传统文化“走出去”,以更鲜活的方式与世界文明对话,成为文化创新的重要课题。

今年6月10日,国际社会共同庆祝了由中国提议设立的首个文明对话国际日。

推动“文明对话国际日”设立是中国落实全球文明倡议的又一项切实举措,是将“各美其美、美美与共”理念转化为全球治理方案的生动实践,受到国际社会的一致支持与高度赞赏。

2025年6月5日,联合国内罗毕办事处与驻肯尼亚使馆共同举办“文明对话国际日”纪念活动。图为中非艺术家共同在活动中献唱歌曲(图源:中国驻肯尼亚大使馆微信公众号)

随后一个月,来自约140个国家的代表在北京发布《全球文明对话部长级会议北京宣言》,承诺共同维护文明多样性。

在中国与世界各国的携手努力下,文明交流正从零散活动日益上升为系统性实践。

第二届世界中国学大会上,500名海内外专家学者围绕“世界视野下的历史中国与当代中国”主题展开深入交流研讨,共同为推进中国学发展、推动文明互鉴贡献学者力量;第三届“良渚论坛”上,来自全球60余个国家和地区的文化遗产保护管理机构负责人、博物馆馆长、考古学家、历史学家,围绕“文明重光:文化遗产与人类文化多样性”主题深入交流凝聚共识,为应对当今全球性挑战提供历史智慧;第13届中国国际民间艺术节现场,来自五大洲13个国家的艺术团体跨越山海,与中国艺术团一起在精彩演出中互学互鉴,用艺术勾勒出平等、互鉴、对话、包容的生动图景。

《建议》提出,提升中华文明传播力影响力,其中提到“深化文明交流互鉴,广泛开展国际人文交流合作,鼓励更多文化企业和优秀文化产品走向世界”。

近年来,以网络文学、网络游戏、网络影视剧为代表的文化“新三样”在全球范围内刮起阵阵“中国风”,展现出蓬勃生机与强劲竞争力。2024年,中国网络文学出海市场规模超50亿元,海外用户规模超3.5亿;全球微短剧市场规模突破150亿美元,中国微短剧份额占八成以上;中国自主研发游戏实现海外销售收入同比增长13.39%……一组组亮眼的数据和一部部出圈的文化产品,将世界大众文化调至“中国时间”。

《黑神话:悟空》游戏截图(图源:游戏科学官网)

《黑神话:悟空》通过“敬献香火”存档、“蒲团打坐”回血等充满东方韵味的细节设计,让外国玩家主动探寻其背后的文化内涵,实现了对中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展;《庆余年》系列既植根中华优秀传统文化,又在新的历史语境和媒介环境中对接“网生代”全新的生活经验和情感结构,让很多国家观众产生共鸣;《上元欢》将中国传统节日节气与拟人化叙事相结合,聚焦民族精神在当代的全新表达,直接触达广大海外读者的内心。

文明交流从来不是单向输出,而是双向的感知与分享。

2025年国庆中秋假期,1634.3万人次出入境,较去年同期增长11.5%。从“感知中国”到“分享中国”,从“中国游”到“中国购”,越来越多的外国游客在游历神州大地的过程中,读懂中国。这种双向奔赴也让文明对话更具温度。

实现2035年建成文化强国的战略目标,离不开全民族文化创新创造活力的充分激发。

当历史文脉在传承保护中焕发新生,文化产业在科技赋能中升级迭代,中华文明在创新传播中联通世界,党的二十届四中全会“发展具有强大思想引领力、精神凝聚力、价值感召力、国际影响力的新时代中国特色社会主义文化”的目标愿景得到生动诠释,文化强国建设正以更坚实的步伐迈向未来。

(编辑:孙醒妍)

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP