万里山海情,一生中国心!大型曲艺音诗画《伊莎白》致敬这位国际友人

80多年前,一群不同信仰、不同肤色的国际友人跨越山海,来到战火纷飞的中国,用热血在东方主战场写就了人类反法西斯史上壮丽的国际主义诗篇。

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,为弘扬伟大抗战精神,致敬支援和帮助过中国人民抵抗侵略的国际友人,9月16日晚,由中国曲艺家协会、四川省文学艺术界联合会主办,《曲艺》杂志社、重庆市曲艺团、四川省曲艺家协会承办,中国文学艺术基金会、北京外国语大学、中共重庆市璧山区委宣传部支持的原创大型曲艺音诗画《伊莎白》在北京二七剧场首演。作品以多曲种融合为主要表现方式,以交响乐和视觉艺术为辅助手段,讲述国际共产主义战士、中华人民共和国“友谊勋章”获得者伊莎白・柯鲁克的传奇人生,再现她跨越百年的中国情缘与崇高的国际主义情怀。

伊莎白・柯鲁克的一生与中国的革命、建设紧密相连。1915年,她出生于四川成都,这片土地成为她毕生眷恋的“第二故乡”。1938年,正值中国人民抗日战争期间,刚从加拿大多伦多大学毕业的伊莎白,毅然放弃家乡优渥生活,回到战火纷飞的中国。她深入西部农村开展社会调查,成为首位进入藏区的西方女性人类学家,用脚步丈量苦难中的中国大地,用笔墨记录民族危亡之际的坚韧与抗争。

1942年,伊莎白与英国青年大卫・柯鲁克结为伴侣,两人共同投身世界反法西斯战争,并加入英国共产党,在烽火中践行对和平与正义的信仰。1947年,她深入晋冀鲁豫解放区,以学者的严谨与战士的热忱,实地记录中国共产党领导的土地改革,最终形成《十里店(一)——中国一个村庄的革命》《十里店(二)——中国一个村庄的群众运动》等著作,为世界读懂中国革命提供了珍贵的田野调查范本。1948年,应中国共产党邀请,伊莎白任教于河北南海山外事学校(北京外国语大学前身),从此扎根中国教育事业。

参加此次演出的王文水是一名快板书演员,在他看来,这次演出是曲艺守正创新的一次全新尝试。据了解,《伊莎白》在曲艺表现重大题材、国际题材,运用现代声光电、影像技术与戏剧化结构等方面进行了有益的探索和实践,“大兵团”联合作战形式不仅呈现出观赏性、体验性与艺术性高度融合的鲜明特色,更以突破性实践为曲艺题材拓展与形式创新提供了有意义的范本。

在艺术形式上,《伊莎白》融合了四川清音、湖北大鼓、京韵大鼓、陕北说书、四川评书、四川扬琴、四川金钱板、长子鼓书、苏州评弹、评话、快板、单弦等十二种曲艺形式,通过不同地域的曲艺风格与人物故事精准匹配,串联起伊莎白从人类学学者成长为共产主义战士的人生轨迹,生动刻画出这位与中华民族肝胆相照的国际友人的高尚品质。

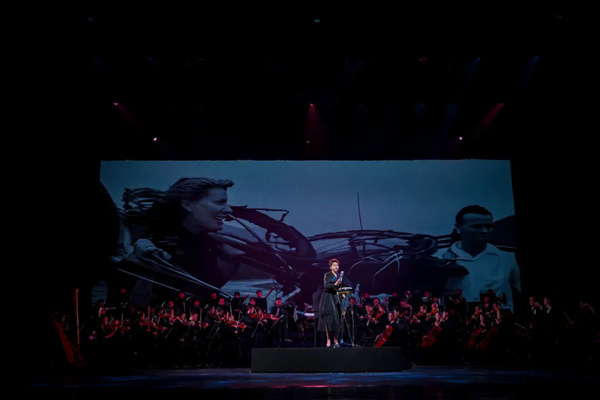

在舞台呈现方面,作品构建出层次丰富的艺术空间,巧妙划分出曲艺演唱区、交响乐队伴奏区、主持人阅读串联区、大屏幕影像区及纱幕影像区五个表演区域,并通过大屏幕与纱幕之间的透视关系营造出三维视觉效果。交响乐队在指挥家范焘与中国电影乐团的带领下,将婉转灵动的曲艺音乐与恢弘典雅的交响乐相融合,极大增强了音乐的表现力与艺术共鸣。此外,作品还融入多媒体视觉艺术与AI技术,穿插大量珍贵历史影像,与演员表演彼此呼应,在强化历史厚重感的同时赋予强烈的视觉冲击,成功推动传统曲艺与现代科技碰撞出新的火花。

观众席中,既有白发苍苍的老者,也有年轻的学子。一位大学生观众感慨:“之前对伊莎白·柯鲁克的事迹了解不多,这场演出太震撼了。它让我更深刻地理解了抗战胜利的国际维度,以及个人选择如何与时代洪流、人类命运紧密相连。和平来之不易,需要我们共同守护。”

曲艺音诗画《伊莎白》的成功首演,不仅是一次艺术的创新尝试,更是一堂生动而深刻的历史课。它借助伊莎白·柯鲁克的百年人生,尤其是她在抗战烽火中的选择与坚守,有力地呼应了纪念抗战胜利80周年的主题——铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来。通过这部作品,我们不仅了解了这位国际友人的赤诚,感受跨越国界的深厚情谊,更是通过曲艺的创新形式将中国革命建设的厚重记忆、中外友好的动人篇章具象化,为世界读懂中国故事、感知中国温度呈现了鲜活的艺术表达。

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP