从经典重播到新剧深耕:让抗战精神代代相传

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,一批抗战题材经典视听作品正在广电总局指导下开办的“重温经典”频道热播。既有镌刻在民族记忆中的经典作品重回荧屏,也有主题作品持续上新。抗战精神通过多元叙事和创新表达,以更加鲜活、立体的方式触达当代观众,重温历史记忆,激发爱国情感。

经典回归,从荧屏到指尖的全民共鸣

当《亮剑》的冲锋号再次在荧屏回荡,《地道战》的枪声穿过八十年的风烟,《闯关东》中普通人在时代洪流中的坚韧精神再现......一批抗战题材经典视听作品陆续重播,带领观众穿越时空,在经典影像中重温抗战史诗。

经典抗战老剧何以经久不衰?

经典抗战老剧之所以能跨越时代,成为观众反复回味的“精神食粮”,核心在于真实的历史刻画和鲜活的人物塑造——《彭德怀元帅》以彭德怀的革命生涯与人生经历为主线,内容跨越近半个世纪,充分展示中国共产党探索救国救民道路的艰难历程和共产党人坚持真理、无私奉献的不朽精神。《太行山上》《八路军》生动记录了中国共产党领导抗战的光辉历程,让观众深刻认识到中国共产党人在抗战中所发挥的中流砥柱作用。《亮剑》《历史的天空》中李云龙、姜大牙等角色深入人心,塑造出带着“烟火气”的英雄形象。

经典作品的持久魅力,还体现在对现实的观照上。它们凭借鲜明的影像优势、先天的年代感历史感和广泛的接受度,与当代年轻人产生超越时空的情感共振——《闯关东》展现的创业奋斗史,恰与新时代青年的都市拼搏形成镜像;《悬崖》中革命者的执着坚守,引发了当代职场人的情感共鸣;《亮剑》引发的“二创”热潮,让年轻观众在解说、创作与分享中亲近作品,抒发感受。他们用自己熟悉的语言方式,将英雄精神转化为可感知、可传播的日常符号,这样的互动方式本质是对作品价值的主动接纳与再创造。

“小家”“大义”连接当代观众

让抗战历史更加生动可感

除了对经典抗战作品的重温和回顾,多部荧屏新作也在进行积极探索与创新。这些作品不止关注宏大叙事背景,更通过普通人的命运折射时代洪流,深挖真实史料,用崭新的创作视角和艺术呈现方式,让抗战题材作品有了新的样貌,展现出多元叙事的特点。

多维度、新视角、小切口呈现抗战历史,让作品更具感染力——

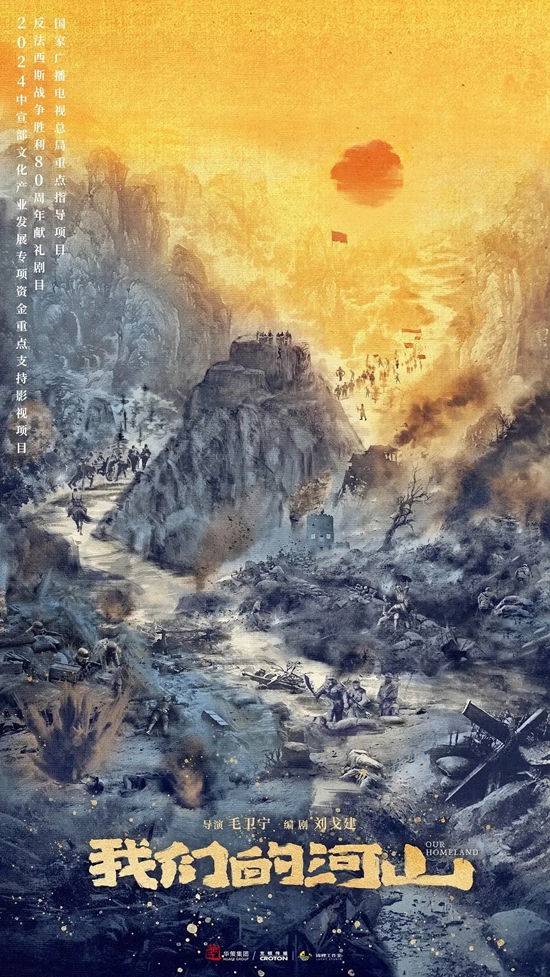

“妥协投降换不来安宁”“准备好纸巾和热血,去看看1937年的山东,看看那些为了河山拼过命的人——他们才是我们该追的‘星’”……当悠扬的沂蒙山小调在电视剧《我们的河山》中响起,一条条真挚热血的弹幕饱含着观众的爱国情怀。《我们的河山》以“收复河山”的磅礴叙事,叩问“为谁而战”的核心命题,八路军为百姓拼死杀敌,百姓舍身支援前线,都深刻诠释了“兵民是胜利之本”的真理。

茅盾写就长篇小说《霜叶红似二月花》,音乐家张曙创作出一首首抗战歌曲,西南戏剧展览会把“文化抗战”推向新高潮……电视剧《阵地》展现了以笔为“枪”的精神战场,在硝烟弥漫的历史背景下,知识分子以笔为武器,以舞台为战场,进行了一场没有硝烟的“文化抗战”。

讲故事的形式变了,故事的内容和视角也在变化——

《风与潮》首次将镜头对准澳门抗战史,呈现1942年到1945年间澳门作为国际情报中心和物资中转站的独特历史地位,刻画了爱国华商以经济手段支援抗战的智慧博弈;《归队》以小切口展现东北抗联抗战历史以及中苏在世界反法西斯战争中的重要贡献,以“十四年抗战”为时间跨度,聚焦东北抗联鲜为人知的历史;《八千里路云和月》用普通人的悲欢离合折射各界人士面对家国大义时的共同信仰;《反人类暴行》从三个普通人的视角见证了日本军国主义残酷的人体实验等泯灭人性的罪行,同时展现了中国人民坚韧的抗争精神和漫漫的取证之路。这些剧集从多维度、新视角呈现抗战历史,以情动人讲述历史背景下的个体命运,将抗战记忆转化为可触可感的情感共鸣。

以更轻体量、更强节奏、贴近观众的形态,带来多样态的“微”表达——

微短剧的加入,是今年抗战题材作品的一大亮点。网络视听领域通过微短剧、网络纪录片、短视频等创新形态为主旋律表达带来了轻量化的形式,用小而精的故事、深沉的情感让厚重的题材作品多元化、年轻化。微短剧《马背摇篮》《怒刺》《延乔兄弟》《燎原》等视听作品以宏大的叙事框架和细腻的情感笔触,展现了革命者的坚韧与无私,塑造了一批有血有肉的平民英雄形象。通过多样态的“微”表达,以创新样式传承弘扬抗战精神。

让东方主战场的故事走向世界

从“九一八”事变拉开十四年浴血奋战的序幕,到“西安事变”促成全民族抗战统一战线;从《论持久战》的战略智慧到百团大战的千里破袭;从中国远征军异域鏖战到开罗会议确立四大国地位……《正义之战》以中国人民抗日战争和第二次世界大战珍贵影像资料为基础,全景展现中国共产党领导下的全民族抗战的伟大进程。

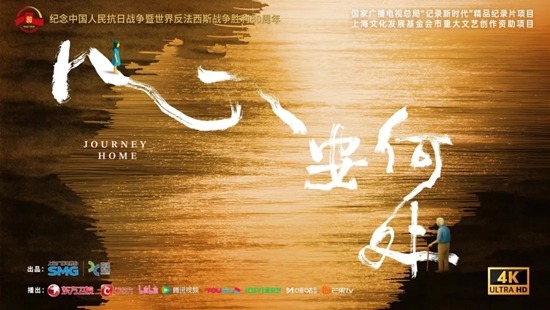

《心安何处》摄制组寻访中日10余座城市、留存超200小时超高清纪实影像,凸显了纪录片作为“活历史档案”的文化抢救功能。用跟踪拍摄的方式客观记录遗孤们的生活现状,4K超高清镜头捕捉眼角泪花、手部褶皱、笔尖颤动等细节,将历史创伤具象化为可触可感的视听体验。

《卢沟桥:我们的纪念》《山河铭记》《胜利1945》等作品,采访众多高龄抗战老兵、英烈后代、战争亲历者及国内外专家学者,通过人物讲述还原历史细节。立足“国际视野、国家立场、当代思考”,既突出中国共产党在抗战中的中流砥柱作用,也彰显中国作为世界反法西斯战争东方主战场的贡献;既展现抗战胜利的全局意义,又聚焦普通人的抗战故事。

从经典重播到新剧深耕,一批抗战题材视听作品以创新表达使主旋律题材能够引人入胜、春风化雨、润物无声,让观众在想看、爱看的同时,都能身临其境感受到那段烽火硝烟的历史,铭记中国人民抗日战争的艰难历程。这些作品不再满足于简单地讲述历史,而是通过精益求精的创作、创新表达的形式和贴近人性的叙事,讲好抗战故事,把伟大抗战精神一代代传下去,成为生生不息的力量源泉。

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP