流动的艺域:从央美馆藏看国际艺术交流轨迹

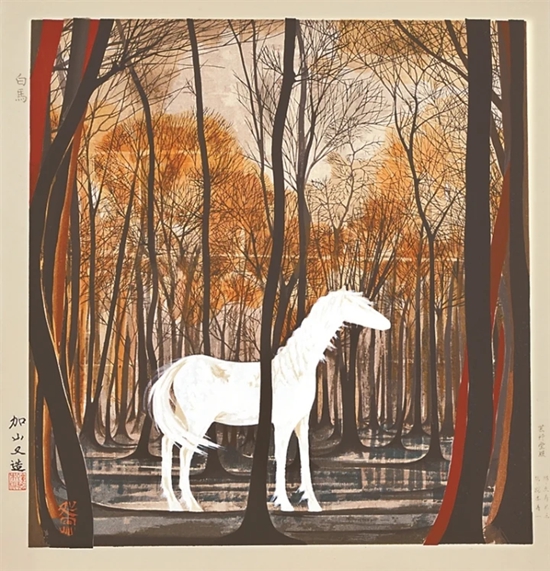

白马(木版套色) 1985年 加山又造 中央美术学院美术馆藏

流泪的歌(铝板油彩) 2015年 肖恩·斯库利 中央美术学院美术馆藏

从19世纪的欧洲油画到当代艺术,跨越三个世纪;从美洲到大洋洲,勾连起五大洲。当200余件国际艺术藏品汇集一起,与当下的我们相遇时,每一件都烙印着鲜明的时代特色与独特的艺术价值——7月18日至8月24日,中央美术学院美术馆主办的“流动的艺域——中央美术学院美术馆藏国际艺术交流研究展”在中央美术学院美术馆展出,这些作品映射了中央美术学院美术馆的发展历程、中央美术学院的美术教育与国际交流成果,也从侧面勾勒出中外文化交流与世界艺术生态。

中央美术学院美术馆的国际收藏始于20世纪30年代,以北平研究院旧藏的欧洲油画与矢崎千代二的个案收藏构成最初的基石。20世纪50年代起,学院在陈列馆建设中系统购藏欧洲及苏联作品,辅以教师捐赠与国际艺术家馈赠,藏品规模渐显。驻华使馆与国际友人捐赠的苏联克拉夫钦科、日本加山又造等名家之作,皆为时代珍存。随着2008年矶崎新设计的中央美术学院美术馆落成,国际收藏迈入了新阶段。重要的当代艺术作品通过藏家、机构及使馆捐赠入藏,包括德国约瑟夫·博伊斯与美籍日裔小野洋子的观念艺术,爱尔兰肖恩·斯库利和韩国河东哲的绘画,丹麦比扬·诺格的雕塑,瑞士罗曼·西格纳的影像,法国阿涅斯·瓦尔达与马克·吕布的摄影,以及德国A.R.彭克、智利万图勒里等国际艺术名家之作,共同织就了国际艺术网络。

此次展览入选文化和旅游部“2025年全国美术馆馆藏精品展出季”项目,包括“国际艺珍”与“中国镜像”两个单元,涉及133位全球艺术家的244件(组)作品,是中央美术学院美术馆藏国际艺术作品的首次整体亮相。其中,“国际艺珍”以文化多样性视角梳理藏品,彰显美术馆收藏体系建构的国际视野与多元格局;“中国镜像”以矢崎千代二、阿涅斯·瓦尔达、马克·吕布、久保田博二4位外国艺术家在华创作的中国主题作品为样本,展现异域视角下的中国映像。

从国际艺珍里“观世界”。展厅里,既能看到曾两度在中央美术学院讲学、苏联时期承上启下的代表性画家安德烈·梅尔尼科夫的《女人体》,也能看到德国新表现主义核心人物A.R.彭克的《出发条件》,还能看到深刻启发现代绘画语言的法国现实主义奠基人古斯塔夫·库尔贝的《妇女头像》,以及描绘19世纪欧洲风俗风景的《酒店搏斗》《洗衣女郎》《军官背影》《渔船之一》《街头风景》……中央美术学院美术馆的国际艺术收藏,以多元来源和深厚的历史积淀形成了独特的跨文化叙事。19世纪欧洲油画原作和原画框于上世纪30年代和50年代经机构划拨入藏,收藏初衷为教学研究所用。这些作品虽多出自佚名画家之手,却题材丰富,从静物花卉、市井生活,到劳动场景,展现了真实的时代风貌,成为研究19世纪艺术的实物例证。

版画收藏尤为丰富,如创作于苏联时期的《过去的日子之三》《戴眼镜的男子》《吹奏者》《托尔斯泰》《黑色森林》悉数亮相。曾任中央美术学院副院长的王曼硕从乌克兰基辅美术学院带回版画,其中的木刻与铜版技法熔铸了社会主义主题与民族风情和历史。而曾任版画系主任的伍必端在留苏期间系统收藏56件版画,其中既有涅列茨基等名家亲赠之作,亦含同窗习作等珍贵文化遗产。

在国际艺珍里“览中国”。矢崎千代二的色粉画展现了一幕幕观众熟悉的中国景色,北平时期的紫禁城、天坛、北海公园和江南的水乡,展现的不仅是当时的中国风貌,也有这位日本画家对中国的情感。矢崎千代二于20世纪上半叶多次来到中国,后留在中国直至病逝,他将自己的色粉画全部捐赠给中央美术学院的前身教育部特设北平临时大学第八分班。法国摄影师马克·吕布的作品以人文关怀、敏锐的观察力和富有诗意的镜头语言著称。1956年12月底,马克·吕布抵达香港,并于1957年1月1日从香港前往北京,开始了为期3个月的旅行,他的足迹遍及上海、杭州、重庆、兰州等地。此次访问不仅留下了丰富的影像记录,更开启了他长达数十年的中国旅程。在二十多次往来中国期间,他用镜头捕捉了一个个充满时代风貌的瞬间,留下大量珍贵影像,如《延安,中国1957》《上海,中国1971》等,见证了中国社会的深刻转型和巨大变化。这些作品所在的“中国镜像”部分,呈现了一种“由外而内”的文化凝视,邀请观众暂时跳出本土视角,通过他者的镜头和画纸,重新审视大家所熟悉的中国。这种“镜像”的映照,不仅是外国艺术家个体创作的结果,更是中外文化交流互动的产物。它揭示了文化交流的双向性:当中国作为客体,其文化的影响力、形象的复杂性,以及对外部世界的开放姿态,都清晰可见。

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP