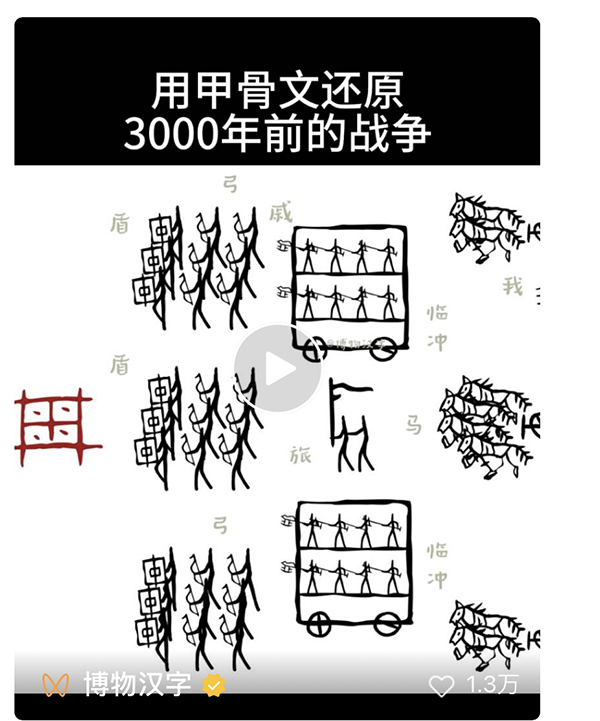

小学生疯狂催更!这群90后用甲骨文还原3000年前历史名场面

时间:2024年03月31日

来源:中国文艺网

作者:

近日,

抖音博主“博物汉字”

“爆改”甲骨文,

引发网友关注。

他们让数千年前的甲骨文“动”起来,

用独特新奇的视角生动还原了

我们熟知的历史故事和文化名著片段。

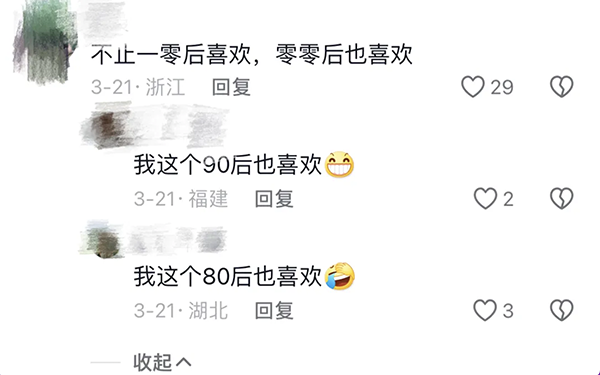

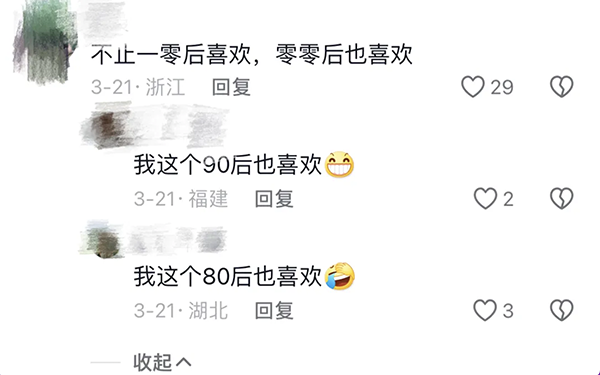

这些由“甲骨文”制成的表情包和动画

尤其深受小学生喜爱。

他们甚至还自发创作甲骨文图画,

在后台疯狂催更。

这群年轻人到底给甲骨文

施加了什么“魔法”?

甲骨文“动”起来了!

账号“博物汉字”背后是

5位喜欢国风

尤其是汉字文化的90后年轻人。

据央视新闻报道,

“博物汉字”团队

最开始尝试了用图文的形式

解释一些常用字的甲骨文写法。

然而这种静态的形式,

无法生动展示甲骨文的魅力,

也没有达到预期的传播效果。

那么,能不能让文字动起来呢?

于是团队尝试了第一个动图“爽”字

↓↓↓↓

在甲骨文里

“爽”像人腋下有火,表示光亮。

动图里仿佛一个人提了两盏灯,

这种形式得到不少网友的肯定。

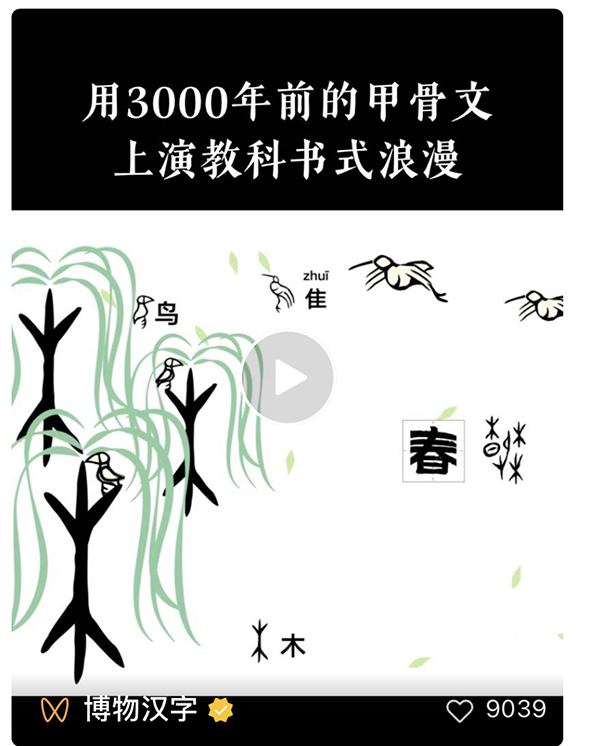

于是,他们开始将更多甲骨文

结合当下热点制成动图。

如“妆”字

像女子在床边梳妆打扮↓↓

渐渐地,

甲骨文不再“单打独斗”,

它们开始“组队”演绎剧情。

甲骨文生动演绎了课本中的名场面。

来自商朝的甲骨文,

3000年后被生活在21世纪的年轻人

深深喜爱并进行“二创”。

从龟甲、兽骨到课本、典籍,

再到人人互联的网络平台,

甲骨文从静态变动态,平面变立体,

它们演绎同时代的千军万马,

也让汉唐的存世诗篇跃然于屏幕。

甲骨文就这样在年轻人的创新创造中

通过一条条短视频走进千家万户,世代绵延,

我们的文化就是这样传承千年而来。

年轻人和传统文化双向奔赴

最近,

年轻人对传统戏曲也很“上头”,

南昌大学《赣剧艺术鉴赏》课程、

天津大学《京剧与中国文化》课程

接连在社交平台爆火。

陈俐

中国戏剧梅花奖得主陈俐、黄齐峰

在三尺讲台

挥水袖、舞折扇,

耍花枪、上戏妆,

曾困扰诸多高校课堂的低“抬头率”问题,

在精彩绝伦的戏曲面前根本不在话下。

学生们举起手机将精彩画面录制下来,

上传到短视频平台表达对戏曲的惊叹和称赞,

并在课堂上积极和老师互动,

近距离感受戏曲风韵。

黄齐峰

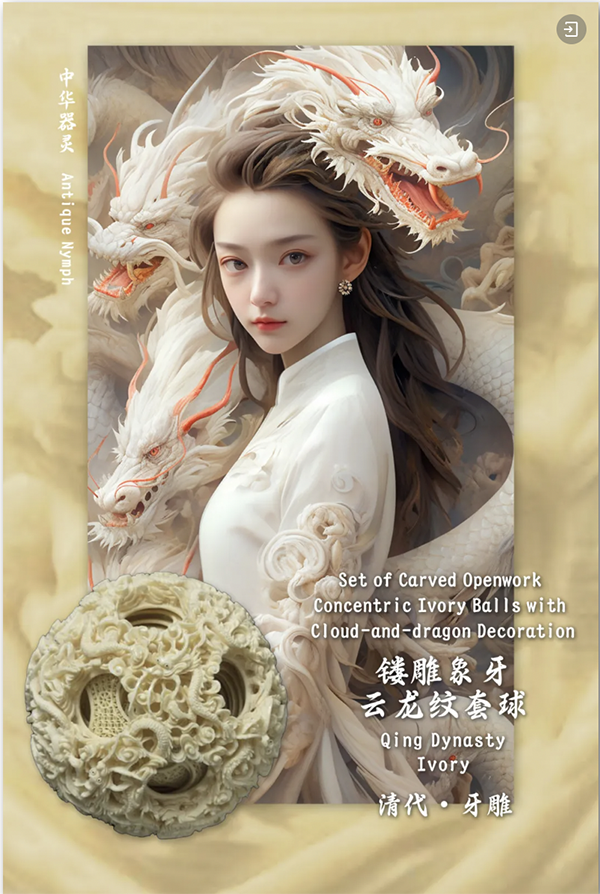

传统文化对年轻人的影响是全方位、多领域的。

一件衣裳、一部电影、

一座博物馆、一部舞台剧……

这些流淌于年轻人日常生活的“涓涓细流”,

都来自于传统文化这条宽广的河流,

中华优秀传统文化

正滋养着新时代年轻人的精神世界。

如今,

日益增强的文化自信让年轻人愿意将传统文化

穿在身上、看在眼里,

成为求美求善的人生体验不可或缺的一部分;

也有越来越多的年轻人

愿意将传统文化作为自己的人生事业,

穷尽各种创意去推广古老技艺,

丰盈大众的审美旨趣。

你怎么看待年轻人与传统文化的双向奔赴?

欢迎留言讨论!

(编辑:白安琪)

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP