网络热梗,捷径还是迷途?

图片截取自豆瓣

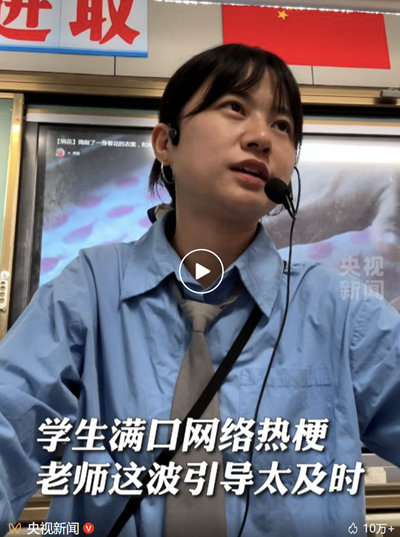

“怎样形容这种阳光照在水面的感觉”“求问‘绝绝子’可以用什么代替”……在豆瓣“文字失语者互助联盟”小组,有38.6万名“话痨”在和网友探讨如何在日常表达中让“热词归本”,重拾深度思考和创意表达;青少年总用“666”“包的”“那咋了”回应正常沟通,不少语文教师、家长在短视频平台诉说无奈,分享引导过程,引发广大网友共鸣。

如果说,网络热梗只是大家在日常生活与课余交际时插科打诨的“调味品”,随口说几句,天当然塌不下来。但是当“梗”逐渐侵蚀语言思维,影响深度思考和精准表达能力,甚至诸如“脑瘫”“唐人”这类以玩笑包裹偏见的语汇成为脱口而出的流行词时,事情便不再那么简单。

我们不是在选择词汇,而是在放弃感受。大到外出旅行时眼前的大好河山,小到手中的一杯奶茶,“yyds”似乎可以形容一切让人感到震撼、满足的正面情感。但是,我们便捷地使用这类“万能形容词”,就渐渐忽视了去感受、辨析并陈述眼前美景究竟为何打动我们,手中奶茶又有何种独特风味的美妙之处。语言的模糊,必然导致审美的粗糙与思想的怠惰。当我们的赞美只剩下“绝绝子”,我们体验世界的深度与精度,也被禁锢于此。

我们不是在玩笑取乐,而是在忽视共情。比起快速迭代、无伤大雅的流行词,“脑瘫”“唐人”这类以残障人群特征为“笑点”的烂梗,其危害已超越语言本身,成为一种隐性的语言暴力。它将一个社会应予以理解与支持的群体特征,污名化为一个携带蔑视与嘲弄的符号。这种话语体系,在无形中划下一条区分“我们”与“他们”的界线,其本质是用他人的痛苦,来装饰自己浅薄的幽默感。它暴露的,不仅是语言的贫乏,更是内心深处共情能力的缺失和对差异性的排斥。

因此,我们在铺天盖地的网络热梗中面临的抉择,并非在“守旧”与“求新”之间,而是在“创造”与“懒惰”、“尊重”与“伤害”之间。梗文化本身是中性的,它可以是灵光一现的智慧结晶,也可以是时代情绪的鲜活注脚,但我们不能任由其吞噬我们的感受力与共情力,更不能放任它滑向粗鄙与暴力的深渊。

归根结底,我们并不是在和几个汉字较真。我们想要守护的,是语言背后那个理应更精细、更善良、更富有创造力的精神世界。我们应当在享受网络热梗带来的便捷与乐趣的同时,依然保有讲述复杂情感、描绘壮丽景色,以及温柔体恤他人的能力——因为网络热梗应当是丰富语言、增进理解的工具,而非束缚个体思维、割裂情感纽带的枷锁。

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP