技艺美学的重新发现: 微短剧中的非遗传播

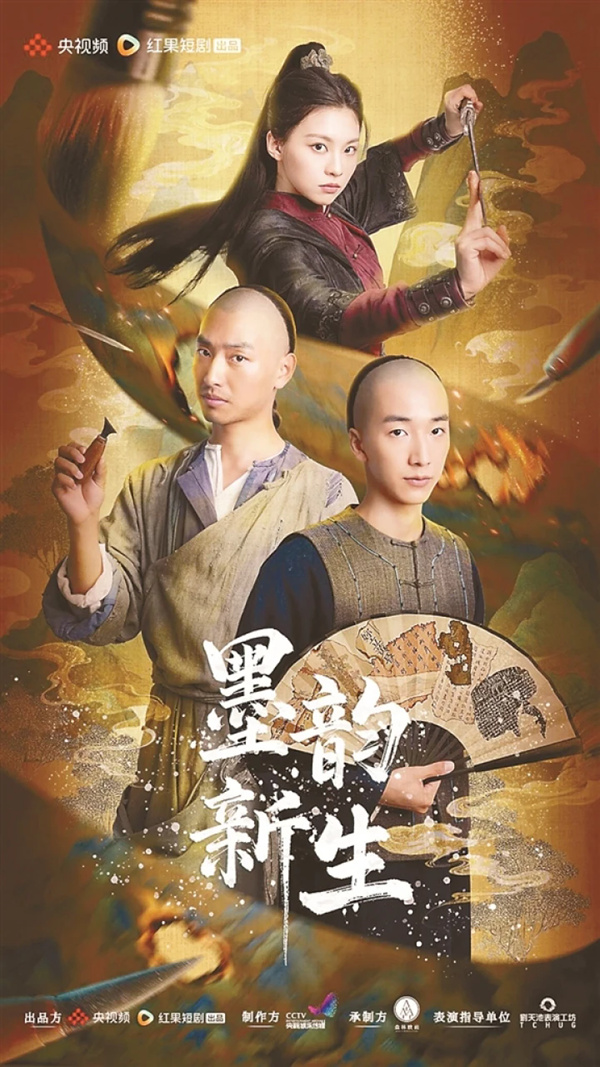

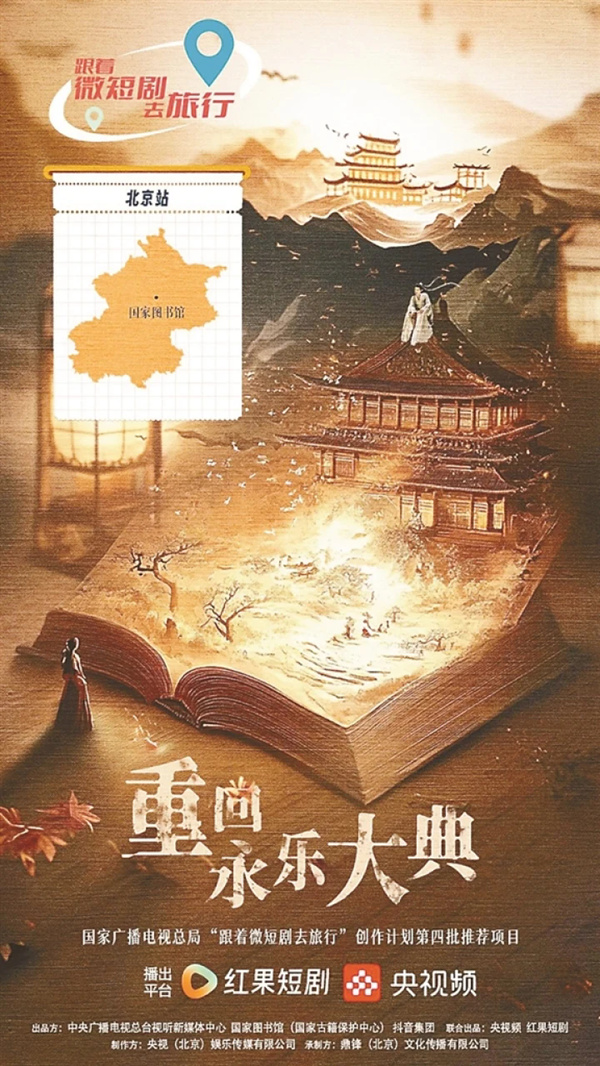

在社会加速发展的时代,传统技艺的传承面临着前所未有的挑战。如何让千年传承的非物质文化遗产在当代焕发新的生命力,成为文化工作者共同关注的课题。2016年,纪录片《我在故宫修文物》的热播已经让大家领略到非遗技艺视听呈现的魅力。2024年上线的微短剧《重回永乐大典》,以及近日热播的由红果短剧和央视频联合出品的微短剧《墨韵新生》,更为传统技艺的当代传播提供了富有启发性的示范:通过创新形态的影视化表达,古籍和古画修复等传统技艺不仅能够触达年轻观众,更能够让技艺美学呈现出全新的形态。

神秘技艺的类型化叙事

古籍和古画修复天然具备类型化叙事的基础要素。每一件残损文物都像一个待解的历史谜题,修复师需要通过精湛技艺“侦破”文物背后的历史真相,这种探案式的叙事结构为影视化改编提供了丰富的戏剧张力。《重回永乐大典》充分利用了这种叙事优势,以寻找散佚册页的过程构建悬疑情节,修复过程中发现的历史信息又带有考古探秘的趣味性。剧中对“安全可逆”“修旧如旧”“最少干预”等古籍修复原则的阐释,不仅让观众了解了专业知识,更在解谜过程中传达了尊重历史、保护文化的理念。《墨韵新生》则融合了悬疑叙事与轻喜剧风格,以《千里江山图》修复迷局为开端,将古书画鉴赏、古画修复、解谜寻宝等多种元素融合一体。剧中展现的“火烧法”这一高难度绝技——将铅粉发黑的部分用湿纸围上,倒入白酒,点火烧之,铅粉即变回白色——不仅具有实用价值,更在火光闪烁的瞬间展现出魔法般的视觉震撼,为类型化表达增添了奇幻色彩。这种神秘性与故事观赏性的结合,让原本严肃深奥的传统技艺变得生动有趣,符合当代观众的观看习惯和审美期待。

技术与工具的影像化表达

传统的古籍古画修复技艺之所以能够在影视化中焕发独特魅力,关键在于这些技术本身就具备了极强的视觉表现力和审美价值。从工艺流程上看,自检查、清洗到修补、装裱,古籍和古画的每个修复环节都具有独特的视觉想象力。《重回永乐大典》中,从调制浆糊的精确比例,到揭开古籍残页时的小心翼翼,再到补书、去污、托裱等各个环节,每一个步骤都在镜头下展现出独特魅力。修复师用手指触摸纸张温度来调制最合适浆糊的细节,将技艺的精妙和修复师与古籍之间的情感联系巧妙结合。《墨韵新生》中,导演对工具袋、马蹄刀、绢丝甚至是面团等材料细节的特写镜头使用,将普通的修复材料从工具层面提升到了审美对象的高度。观众也能从光影中感受到古画的历史质感、天然颜料的温润光泽,这种物质美学的呈现让技术过程充满了诗意。传统的修复工作往往被视为纯技术性操作,但通过精心的镜头设计,修复师的每一个动作都被拍摄得如舞蹈和功夫般流畅优雅。揭裱时的轻柔手法、补破时的精准定位、上色时的细腻笔触,这些原本功能性的动作被赋予了强烈的视觉美感。

从教育式传播到娱乐式传播

微短剧作为深受年轻人喜爱的媒介形态,在传统技艺传播中展现出独特的优势,即从教育式传播到娱乐式传播。相比于传统纪录片的长篇叙事,微短剧能够在有限时间内完成有效的情感体验和知识传递。每集几分钟的体量,既保证了内容的完整性,又符合当代观众碎片化的观看习惯,降低了接受门槛。时间的压缩和戏剧性的增强,让传统技艺的魅力在快节奏中得到集中呈现。传统的非遗传播大多采用说教的方式,强调技艺的历史价值和文化意义,容易让年轻观众产生距离感。而微短剧则将非遗技艺包装在生动的故事中,让观众在放松观看的过程中自然而然地接受文化熏陶,传统技艺不再是高冷的文化符号,而成为可以亲近的生活美学。在人物塑造方面,两部微短剧都注重年轻化的角色设定。《重回永乐大典》中的修复师邵白,从一个“小白”逐渐成长为合格的古籍修复师,其成长轨迹与年轻观众的人生体验高度契合;《墨韵新生》中的民间修复师吴墨林和宫廷修复文官刘定之,身份性格各异,但都展现出对传统技艺的坚守和对友情的珍视,容易使年轻观众产生情感共鸣。

截至2025年6月,中国微短剧用户总规模达6.96亿,占网民总量的68.4%。微短剧对传统技艺的影视化呈现,实现了从“技术操作”到“审美对象”的转换,也使得原本小众、专业的传统技艺走向大众视野,让更多人了解到古画修复、古籍修复等非遗技艺的存在和价值。当然,微短剧受时长限制,往往只能展现技艺的表面操作,还难以深入传达技艺背后的理论体系、文化内涵和精神追求。为了增强观赏性,有时候不可避免地会对修复过程进行戏剧化处理,很可能导致技艺细节的不够严谨。但是无论如何,微短剧正在努力推动非遗技艺认知的普及,增强大众对传统文化的情感共鸣,对文化传承具有重要意义。

(作者系首都师范大学文学院文化产业系副教授)

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP