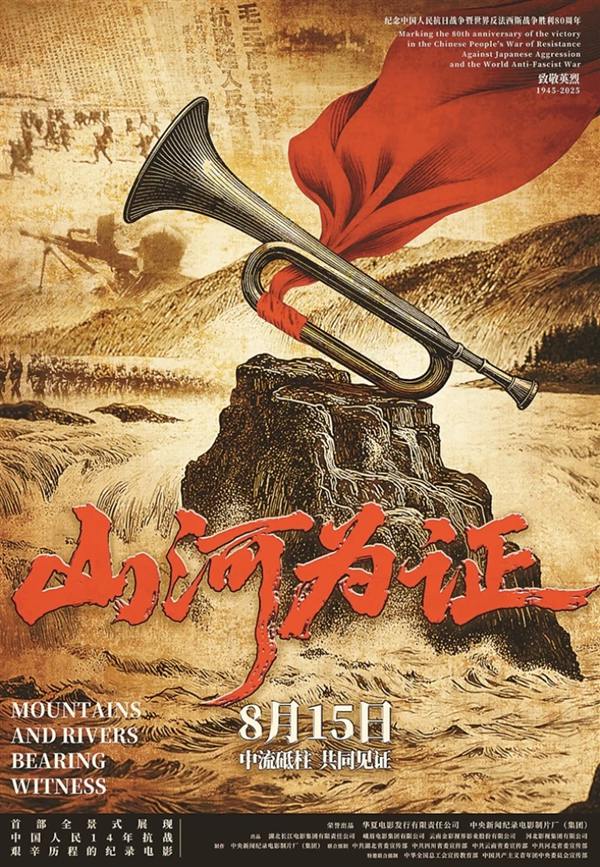

跨越时空的震撼 ——纪录电影《山河为证》中的抗战记忆与时代回响

生于盛世中国的我们,早已习惯于眼前的高楼林立、灯火辉煌,习惯于几十个小时建成一座桥梁、几十天建成一座医院的“中国速度”。但你是否还记得,曾经先辈们在血与火的淬炼中用了整整14年的时间才取得抗日战争的完全胜利。近期,为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,纪录电影《山河为证》以全景式叙事串联起散落的历史碎片,用真实史料搭建起跨越时空的记忆长廊,带我们重新走进那一场关乎中华民族命运的救亡图存之战,在跨越时空的震撼中读懂“胜利”二字的分量。

多元视角,东方战场的世界性

影片突破“中国抗战”的单一叙事框架,将其置于世界反法西斯战争的宏大坐标系中,通过多维度视角的交织,立体呈现东方战场的战略价值与全球意义,让历史的肌理在多元叙事中愈发清晰。

在宏大历史的建构中,影片一方面以时间为轴,将中国抗日战争的关键节点与世界法西斯势力的扩张轨迹紧密勾连——从1931年“九一八事变”后中国局部抗战的率先爆发,到1937年全面抗战开启后对日军“北进”“南进”战略的有效牵制,再到1941年太平洋战争爆发后与盟军的协同作战,层层递进地展现中国战场如何以持久抗战的韧性,成为世界反法西斯战争的“东方主战场”。通过梳理中苏、中美等国际合作的一手史料,影片还原了诸多跨国抗战场景:滇缅战场上,中国远征军与英军并肩作战;武汉上空,苏联志愿航空队与中国空军协同御敌……这些场景共同印证:中国人不仅是中国抗战的坚守者,更以持续的抵抗牵制了日军60%以上的陆军兵力,为太平洋战场的反攻和欧洲战场的胜利争取了关键时间。

另一方面,影片在叙述视角上实现了“多棱镜式”突破,跳出单一的“受害者”或“抵抗者”视角,融入国际观察者、盟友乃至敌方的记录,让历史更具说服力。美国作家卡尔逊在《中国的双星》一书中对中国游击战的记述被多次引用;在淮阴刘老庄连82烈士的战斗叙事中,影片不仅收录了幸存者的口述回忆,更直接引用侵华日军《步兵第五十四联队史》中的记载,以敌方视角反衬中国军人的铁血风骨。此外,美国前总统罗斯福说的“假如没有中国,假如中国被打垮了,你想有多少个师团的日本兵,可以调到其他方面来作战……”更从国际视角为“中国抗战的世界意义”提供了权威注脚。

这种多视角的交织,让“中国抗战是世界反法西斯战争重要组成部分”的论断不再是抽象的历史结论,而是由无数具体场景、多方声音共同构筑的“活的历史”——它让我们看见,这场战争中既有民族的觉醒,也有人类的共情;既有国家的坚守,也有世界的协同,而东方战场的光芒,恰在这些交织的视角中愈发璀璨。

全景铺陈,真实的历史复盘

影片以104分钟的精炼时长,完成了对14年抗战史诗的全景式回溯——从1931年“九一八事变”点燃局部抗战烽火,到1945年日本宣布无条件投降,时间轴的完整铺陈让观众得以清晰把握中国人民反法西斯战争的历史脉络,构建起“抗战是中华民族生存之战”的完整认知。

在宏大叙事的框架下,影片的叙事智慧体现在对历史素材的精准取舍与艺术化处理上。它没有陷入对重大事件的流水账式罗列,而是在不同历史时期巧妙撷取标志性的“历史切片”。这种“详略得当”的叙事策略,既保证了历史的厚重感,又避免了信息过载:对于淞沪会战、百团大战等影响抗战全局的战役,以宏观视角展现战略意义;对于地道战、地雷战等敌后斗争,则通过具体战例呈现战术智慧。尤为关键的是,影片对“正面战场”与“敌后战场”的呈现实现了史实准确与分寸得体的平衡,既还原了国共合作抗战的历史事实,更通过对比凸显了中国共产党在抗战中的中流砥柱作用:从提出“全面抗战路线”凝聚全民族共识,到领导敌后游击战成为抗战的中流砥柱,历史的主导力量在影片叙事中清晰可辨。

影片对“全民抗战”的呈现更突破了地域与群体的局限,尤其注重对“被忽略的历史角落”的挖掘。除了大众熟知的东北抗联、华北八路军等抗战力量,影片特意将镜头对准粤港澳地区,让中国共产党领导的东江纵队走进公众视野。通过美国飞虎队中尉唐纳德・克尔的独特视角,这段历史变得鲜活可感:在他的手绘脱险漫画中,“被不同的中国人保护并传递给下一个”的细节,生动还原了飞机坠毁后,游击队员“接力救援”的场景——这场“带你回家”的任务,既展现了东江纵队在敌后救援盟军、破坏日军补给线的具体贡献,也以国际视角印证了“全民抗战”的凝聚力:无论是珠三角的渔民,还是侨乡的商人,都在民族大义的感召下成为抗敌链条上的一环。

这种全景式构建最终实现了宏阔历史认知与艺术表达的统一。影片以史料为骨、细节为肉,让“正面战场与敌后战场相互配合”“国内抗战与国际援助相互呼应”“军事斗争与民众支援相互支撑”的历史真实,通过富有感染力的叙事转化为艺术真实。这正是影片全景式叙事的深层价值:让历史不再是冰冷的文字,而是可感可知的民族记忆,让“抗战精神”在真实的历史复盘中获得跨越时空的力量。

多维叙事,建立情感联结

影片在构建宏大历史框架的同时,通过细腻的叙事设计建立与观众的情感联结,其形式创新体现在悬念引领、线索交织与声画对比等方面。

以悬念为引领,摄影师李君放在平山县拍摄抗战老兵时,始终追问“你知道王家川吗?王三子呢?”这一问题如同一把钥匙,引出了“王家川一人杀八敌”“人人都是王家川”的传说。这种悬念设置不仅增强了叙事的吸引力,更在探寻答案的过程中,让观众感受到普通民众在抗战中凝聚的精神力量——王家川不再是一个具体的个体,而是无数奋起反抗日本侵略者的中国人的象征,这种从个体到群体的精神升华,以巧妙的叙事逻辑触动人心。

叙事线索的有机交织增强了历史的厚重感,在对老兵的采访中自然引出“潘家峪惨案”这一历史事件,形成叙事线索的自然延伸。当97岁的“潘家峪惨案”幸存者说出“不说了,痛死了”时,简短的话语中蕴含着难以言说的创伤。这种通过个体记忆碎片拼接历史真相的方式,比宏大的历史叙述更具情感冲击力,让观众真切体会到中华民族曾遭受的屈辱与苦难,完成对历史苦难的共情式认知。

影片声画对立的创新运用则将情感冲击推向高潮。在表现淮阴刘老庄连82烈士牺牲的战斗场景时,烈士李云鹏家书中“儿在外甚为惦念”“儿在外身体很好,生活也很好,现在的我比从前粗壮而高大了”“待风息波静,凯然而归,全家团聚,以报此思”的文字,与惨烈的战斗画面形成尖锐对比。家书里的家常话语构建出战士们对和平的朴素向往,而画面中的牺牲现实则撕碎了这份憧憬,这种矛盾感让观众直观感受到战争对个体命运的碾压,以及英雄坚守的信仰力量,实现了历史认知与情感体验的双重深化。

山河不语,却铭记一切。生于盛世的我们,或许不必再经历战火的淬炼,但胜利从不是历史的偶然,和平从来都需要捍卫。当高楼林立的都市灯火点亮夜空,当“中国速度”刷新世界对发展的想象,这份由山河见证的精神遗产,恰是我们前行的底气——它让我们懂得,唯有铭记历史的重量,才能扛起未来的担当。

山河不曾忘记,我们亦当如是。

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP