从扎巴到战士:天宝的革命觉醒与信仰跨越——电影《天宝》首映礼观后感

时间:2025年07月12日

来源:中国文艺网

作者:丁涛

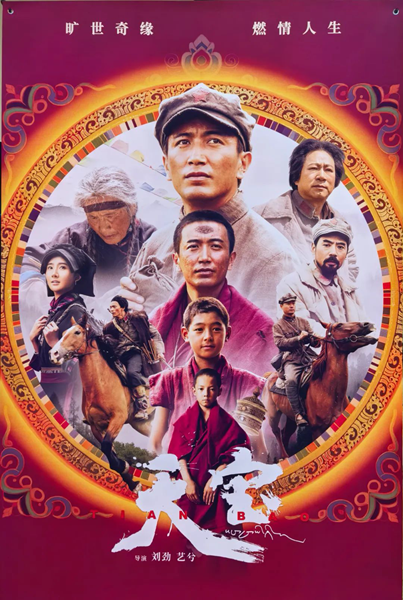

7月1日,正值中国共产党建党104周年之际,一部承载着深厚历史与民族情感的电影《天宝》举行了首映礼。这部影片以藏族红军杰出代表天宝(藏名:桑吉悦希)的真实经历为蓝本,通过其波澜壮阔的一生,深刻展现了中国共产党领导下的民族解放斗争和社会主义建设的光辉历程。首映礼现场,灯光璀璨,观众情绪高涨,不仅是对天宝传奇一生的致敬,更是对中国共产党百年奋斗历程的深情回望。

历史的回响,信仰的光芒

电影《天宝》的开篇,便将观众带入了一个神秘而庄严的藏地世界,年轻的桑吉悦希,身着袈裟,心怀虔诚,是一名普通的寺庙扎巴。这一场景不仅勾勒出了天宝早年生活的背景,也预示着他即将踏上一条不同寻常的道路。影片以细腻的笔触,刻画了天宝在宗教氛围浓厚的环境中,内心深处对更广阔世界的渴望与探索,为后续的革命觉醒埋下了伏笔。

革命的火种:从扎巴到红军战士

随着剧情的推进,天宝在一次偶然的机会中接触到了红军,那是一支以解放全中国、实现民族平等为己任的革命队伍。面对红军的真诚与理想,天宝内心的火种被点燃,他毅然决然地选择脱下袈裟,穿上军装,从一个寻求个人精神解脱的扎巴转变为一名肩负民族解放重任的红军战士。这一转变,不仅是身份上的跨越,更是信仰上的升华,标志着天宝个人命运与国家民族命运的紧密相连。

长征路上,天宝和他的战友们经历了前所未有的艰难困苦。三过草地,每一次都是对生理和心理承受力的极限挑战。电影通过震撼人心的画面和紧张的叙事节奏,生动再现了那段可歌可泣的历史。天宝在长征中的坚韧不拔,不仅展现了个人的英雄气概,更体现了红军队伍不屈不挠的革命精神。在延安中央党校民族班的学习期间,毛主席为他改名为“天宝”,寓意天降之宝,意为他是党和人民宝贵的财富,也标志着他思想上的一次深刻转变和成熟。

延安岁月:信仰的深化与能力的锤炼

延安时期,是天宝革命生涯中的重要阶段。在这里,他不仅接受了系统的马克思主义理论教育,还深刻理解了中国共产党的民族政策和革命理想。影片以天宝在延安的学习与生活为背景,展现了他在思想上的深刻斗争,以及从一名朴素的革命战士成长为具有坚定信仰和战略眼光的领导者的过程。天宝与各族战友之间的深厚友谊,以及他们在共同理想下的团结奋斗,是影片的一大亮点,也是中国共产党民族团结政策的光辉体现。

返回藏区:和平解放与建设的先锋

完成学业后,天宝奉命返回藏区,参与和平解放西藏、家乡剿匪和建州等一系列重要任务。这一部分,电影以更加饱满的情感和细腻的手法,描绘了天宝如何在复杂多变的政治局势中,凭借智慧和勇气,赢得了藏族同胞的信任和支持,成功推动了西藏的和平解放和社会秩序的恢复。天宝不仅是一位勇敢的战士,更是一位深谙民族政策、善于团结群众的优秀领导者。他用自己的实际行动诠释了共产党人的初心和使命,即在追求民族独立和人民解放的同时,致力于国家的统一和民族的团结。

传奇一生,精神永存

电影《天宝》以天宝在新中国成立后的工作成就和晚年生活作为收尾,展现了他作为共产党高级干部,始终不忘初心、牢记使命,为西藏的发展和稳定贡献余生的光辉形象。天宝的一生,是从扎巴到战士,再到领导者的华丽蜕变,更是对共产主义信仰坚定不移的追求和实践。他的故事,是对中国共产党领导下民族解放斗争和社会主义建设伟大成就的生动写照,也是对新时代青年不忘初心、继续前进的激励和鞭策。

历史的镜鉴,未来的启示

在建党104周年的特殊日子里,电影《天宝》的首映,不仅是一次对历史的回顾,更是一次对现实的启示。天宝的革命觉醒与信仰跨越,让我们深刻认识到,无论时代如何变迁,坚定的理想信念、无私的奉献精神和勇于担当的责任意识,始终是推动社会进步和民族复兴的强大动力。天宝的一生,如同一座丰碑,屹立在历史的长河中,激励着每一位中华儿女为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

电影《天宝》的成功首映,不仅是对天宝个人的致敬,更是对中国共产党百年奋斗历程的深情礼赞。让我们铭记历史,不忘初心,继续前行,在新时代的征程上,书写更加辉煌的篇章。

(作者系管理学博士,北京建藏援藏工作者协会研究员;图片由主办方提供)

(编辑:张钰童)

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP