徐悲鸿:始知真放在精微

徐悲鸿纪念馆展览典藏部策展人张李萌介绍,展览题为“始知真放在精微”,来自徐悲鸿的一方印章,由篆刻家乔大壮篆刻。“这句话源自苏轼评价吴道子的壁画,原文是‘始之真放本精微’,是指艺术的真谛在于对细微的掌握,这也正是徐悲鸿艺术的核心理念。徐悲鸿不仅将这句话刻成一方章,也如此嘱托学生,由此可见这也是他教学的重要理念。”张李萌说。

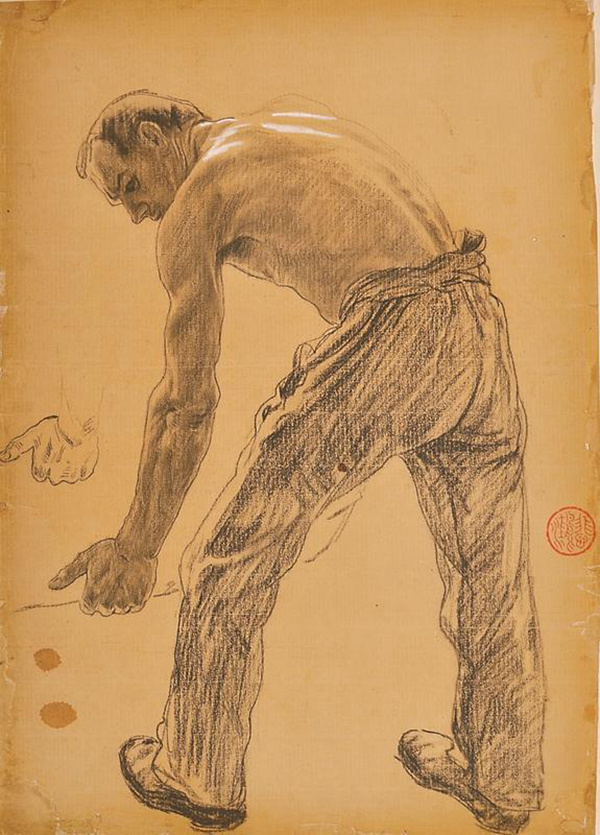

展览以素描为切入点,回溯大师徐悲鸿的艺术之路,呈现了其作为中国现代美术奠基人的艺术精神与教育思想。展览分为“第一步功夫”“以万物为师”“致广大而尽精微”三个单元,系统展示徐悲鸿赴法留学时的石膏临摹、人体写生,及其“观照万物,临摹自然”的素描画作,讲述了其融贯中西技法阐释中国传统的探索实践。

尽精微

步入展厅,徐悲鸿创作于1922年、1924年、1925年、1926年、1931年的5幅自画像映入眼帘。这些作品大多创作于他赴法国留学时期。1919年,徐悲鸿公费前往法国留学,在巴黎国立高等美术学院进修时,学习油画、素描,这极大影响了他后来的创作理念和风格。他曾说:“吾学于欧既久,知艺之基也惟描。大艺师无不善描。”

展出的纸本炭笔《黑豹》就是徐悲鸿在这一时期创作的作品,也是首次展出的作品之一。只见画中黑豹结构精准,肌肉线条流畅,充满了力量感与威严,传递出坚韧、勇猛的精神。还有对石膏像的摹写、对人体构造的研究,甚至是对一块衬布细致入微的刻画,徐悲鸿承袭学院派的严谨训练,下切实的功夫,分析精密之物象。在他看来:“素描为一切造型艺术之基础,但草草了事,仍无功效,必须有十分严格之训练,积稿千百纸方能达到心手相应之用。”

展厅中部设立的“文献图书区”汇集了徐悲鸿多位老师的素描作品及其珍藏的欧洲素描佳作,并将徐悲鸿购藏的精品外国画册一同展出,可以一览徐悲鸿对欧洲艺术精髓的承袭。徐悲鸿在素描创作中将中国美术传统精华和西方艺术优长融会贯通,既有西方素描的解剖结构和光影透视画法,又结合运用了中国白描的筋骨和水墨晕染的笔意,将中国传统绘画中的诗、书、画、印齐聚画面,极具东方韵味。在20世纪上半叶中国美术转型期,徐悲鸿对传统笔墨的坚守传承和对西方写实技法的融合探索,充分体现了其“古为今用、洋为中用”的守正创新精神,打破了中国传统绘画因循守旧的程式化危机,开创了师法造化、求真务实的艺术理念,深刻形塑了中国现代美术的走向。

致广大

展览现场,一些观众纷纷表示,看到展出的素描作品十分亲切,“这些都是我们平时的临习对象”。留学归国后,徐悲鸿投身美术教育事业,新中国成立后任中央美术学院首任院长。中央美术学院建院初期,他从《中庸》“故君子尊德性而道问学,致广大而尽精微,极高明而道中庸,温故而知新,敦厚以崇礼”中,选取“尽精微 致广大”,将其用于指导素描教学与绘画造型。他说:“素描在美术教育上的地位,如同建造房屋打基础一样,房屋的基础打不好,房屋就砌不成,即使勉强砌成了也不牢靠,支撑不久便倒塌。因此学美术一定要从素描入手,否则是学不成功的,即使学会画几笔,也非驴非马,面目全非。”而“尽精微 致广大”也成为中央美术学院的校训。展览展出了徐悲鸿的学生李斛、吴作人等人的作品,讲述其在教学中对素描的重视及其艺术思想的薪火相传。

如果把“尽精微”看作是徐悲鸿对艺术创作的方法论,“致广大”则可以看作是他对时代的宏大回应、对生命本真的精微体会。值得一提的是,展览对徐悲鸿“积蕴二十年”创作出的鸿篇巨制《愚公移山》进行了细致解读,深入诠释其“致广大而尽精微”的美术信仰及以艺报国的高尚理想。画面中间挺着大肚子的印度人和他身边的老人、小孩儿,以及画中的大象、水井、众人脚下的野花,都能在展览中找到对应的草稿。

从对人体石膏的严谨摹写到对自然万物的会心观察,从对人物肖像的传神刻画到对社会现实的深切关怀,透过展览可以看到,徐悲鸿通过“积稿殆千百纸”的素描练习和反复推敲的画稿,取精用宏,尽微致广,终升华为撼人心魄的鸿篇巨制和史诗画面的创作过程。中国人民大学艺术学院教授刘明才认为,讨论徐悲鸿素描之精妙,离不开对“悲鸿精神”的解读:一是他的家国情怀、担当精神。他将自己的艺术创作与时代发展、民族命运紧密相连,自觉肩负起中华民族文艺振兴的理念;二是“悲鸿精神”蕴含着刚健超迈、自强不息的创造性与创新性的追求,中华民族对文人志士、君子有为的一种寄望与期盼。

什么是“悲鸿精神”?1965年考进中央美术学院附中、自称“中央美术学院撒在祖国西南边疆的一粒种子”的艺术家韩书力的总结是:真诚深厚的家国情怀、人民至上的价值坚守,以及在为艺与做人中“尽精微而致广大”的境界追求。从这个角度再来回溯徐悲鸿艺术生涯另一幅具有重要意义的作品《奴隶与狮》,其创作意图豁然开朗。徐庆平回忆,创作《奴隶与狮》时,徐悲鸿还是个留法的穷学生,因为国籍限制无法参加巴黎国立高等美术学院的罗马大奖竞赛,但他还是毅然选择创作这样一幅鸿篇巨制,只为证明“中国的油画不比西方差”。这段创作往事,正是“悲鸿精神”的生动注脚。

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP