作为“动词”的万玛才旦

万玛才旦(1969-2023)

安多人

5月8日早晨,收到西北民族大学朋友的微信,说他们的校友万玛才旦去世了。我非常愕然,因为就在前一天他还发了祝贺格杰白玛电影《礼物》的微信朋友圈。想起去年这个时候,他给我寄自己新的小说集《故事只讲了一半》,我跟他说自己还在北川羌族自治县挂职,他回复说基层体验非常好,并叮嘱“多保重!”。没有想到他的人生故事真的只讲了一半。

我第一次见到万玛才旦是在2010年4月的纽约,他和一位叫云登嘉措的导演到哥伦比亚大学参加一个交流会。研究电影的包卫红教授主持讨论,先播放了电影《静静的嘛呢石》,那之前我只看过该片2002年的30分钟短片版。102分钟长片版本是2005年完成的,情节结构没有变化,依然是一个小喇嘛从寺庙回村庄父母家的几天生活,充实了许多细节,在平朴的影像中讲述世俗生活与宗教生活、现实世界和神话传说、本土文化和外来文明之间的微妙碰撞。小喇嘛看电视、戴孙悟空面具的镜头让人印象深刻,有种天然的亲切感。

电影《撞死了一只羊》海报

对比《农奴》(李俊,1963)、《盗马贼》(田壮壮,1986)、《红河谷》(冯小宁,1997)、《益西卓玛》(谢飞,2000)这些曾经在不同年代产生过巨大影响的藏族题材电影,万玛才旦是第一位从“文化持有者的内部视角”进行表述的导演。这种视角的变化让他的电影具有某种“原生态”的特质和人类学色彩,从而也成就了他作为电影作者的鲜明形象。

2010年那次讨论会找了一位藏族留学生做英译,那位学生可能是拉萨一带的,听不太懂云登嘉措说的安多方言,万玛才旦就充当了中间的解说员。我那时才知道他是青海省海南藏族自治州贵德县人。对藏族不太熟悉的人可能难以分清藏族内部的区域与语言差异:卫藏即前后藏是农耕为主的核心区,佛教色彩最浓,被称为“法域”;康巴地区位于横断山脉一带,民风剽悍,人物俊美,被称为“人域”;安多主要指甘肃、青海等地的藏族聚居区,河湟谷地,游牧和农耕并重,又称“马域”。

有句老话叫做“天下黄河贵德清”,这里是黄河、长江、澜沧江的源头,但在外界的形象并未分明,当地民众的日常生活往往会被种种简化和抽象的符号所替代。万玛才旦从家乡出发,用共通的视觉语言呈现出直观形象,安多于是不再是一个异域风情的存在,而获得了贴切的质感。2014年8月我到青海省西宁市参加一个活动后,万玛才旦开着车带我去城北参观藏医药文化博物馆。路上谈到他的家乡。他说看看博物馆当然是好的,但是毕竟同日常生活还有一点距离,约我找个时间,一起去乡下待一段时间,那是他的根系所在。所有同他接触过的人都能感受到,尽管已经颇负盛名,万玛才旦仍然保持了温和、谦卑、虔诚的态度,那是河湟大地、藏族传统和天赋气质所赋予的,就像他的作品,不事浮华而意味悠长。

电影《静静的嘛呢石》海报

执导筒者

从电影《草原》(2004)开始,导演万玛才旦就基本上树立起了自己独特的美学风格和叙事态度。苍茫草原,风吹经幡,灰暗色泽里,有隐忍的坚韧;迟缓举止里,淌着岁月的悠远;还有那些普通藏族群众的行止,宁静慈悲,让人不由得凝心静虑。没有猎奇,不去刻意强调的冲突,只有朴实的人物、平淡的生活、平静的呈现,用草原的语言讲述牧民的文化,万玛才旦完成了从题材的传奇到观念的日常、从“他者言说”到“自我表达”的转化,这是他被称为“藏语电影新浪潮”开拓者的原因。

“藏语电影新浪潮”并非孤立现象,内在于新世纪之后的少数民族“新文化”电影的脉络之中,即伴随着文化多样性和非物质文化遗产话语的兴起,各个少数民族题材及民族母语电影大量涌现。某种意义上来说,这是一种文化自觉的表现。2011年我回到北京后,正赶上第一届北京国际电影节举办,其中有一个单元是“民族电影周”论坛。为了准备在那个论坛上的讲演,我把能找到的少数民族相关电影集中看了一遍,其中就有万玛才旦的《寻找智美更登》(2009)和《老狗》(2011),这两部电影延续了之前的风格,但内在情绪则涌动着一种迷惘、困惑、愤激乃至决绝。打捞文化遗产,寻找生活的出路,守护自身的价值,藏戏或藏獒的题材都成为藏族传统文化在现代性进程中遭遇变迁的象征。

电影《气球》海报

如果用以赛亚·柏林重新发明的“狐狸”和“刺猬”隐喻来说,万玛才旦是那只含蓄、温情又固执的刺猬,始终将目光与心灵植根于族群与地方的转型。他继承了意大利新现实主义和法国“真实电影”的传统,并将它们运用到藏族群众的日常之中,常用的长镜头、大量的中景和远景等手法,突出的是平视视角。

在以非遗展示为主的《五彩神箭》(2014)之后,从《塔洛》(2015)开始,万玛才旦电影的内在语法发生了微妙的转变,由外部事物极简主义式白描,转为侧重到内部心灵写意般的深描。2018年,他将自己的短篇小说与次仁罗布的小说《杀手》糅合改编为电影《撞死了一只羊》,依然是梦幻与现实、轮回与荒诞、施舍与解脱的主题,但他有着强大的风格化和自我阐释能力,这一点连监制王家卫都无法施予太多影响。2020年电影《气球》公映前在北京做了一场小型点映,印象比较深的是当时的伴手礼是一小瓶青稞酒。那个酒有着出其不意的幽默感,我边看电影边喝完了它。《气球》当然涉及信仰与现实,但令人印象深刻的无疑是性别关系——影片中几乎所有男人都没有平等地对待女人,可以看到万玛才旦的现实感愈加浓烈起来。

但万玛才旦之所以能够成为旗手型的执导筒者,不仅在于他编剧和导演的这些作品是开创性的,还在于在他的引领之下成长起了一批藏语电影新人。一起同他合作多年的松太加已经执导了《太阳总在左边》(2011)、《阿拉姜色》(2018)等多部作品,拉华加也推出了《旺扎的雨靴》(2018)。万玛才旦担任监制,提携了一批新影片,如扎西青朋《岗拉梅朵》(2017)、卡先加《光之子》(2020)、久美成列《一个与四个》(2021),几乎形成了当代电影的“青海现象”。如同2021年在深圳举办的一个影像展“藏地映像:不休不止生生长流”所显示,在近二十年的艰难摸索与创作过程中,逐渐形成并涌现出一批具有高艺术水准、高辨识度的、真实贴近藏族群众生活、描写藏族地区人民及其生活的优秀作品。

小说《乌金的牙齿》封面

作家

电影事业上的突出成就,部分遮蔽了万玛才旦在翻译和诗歌小说创作上的光芒——在我看来,他更为重要的底色是一位作家。他游走在文学与电影的双重域界,并且让二者相互成就。他的文学创作有着来自于母语民间文化的深厚根基,有一本《西藏:说不完的故事》就是他根据藏族民间的尸语故事翻译的。他的短篇小说集《乌金的牙齿》如果不是因为出版时间过早,很可能获得2020年第十二届全国少数民族文学创作骏马奖。

诗歌且不论,用“小说”来指称万玛才旦的作品是个方便的说法,这种现代文学类型本不在藏族文学传统之中。虽然近代以来的文学教育和批评话语,已经将“小说”移植进现当代藏族文学之中,但在文化积淀的集体无意识影响下,本土传统依然若隐若现地浮现在万玛才旦的作品之中。比如《死亡的颜色》和《脑海中的两个人》中关于“爱”的书写,淡化了情节冲突和性格刻画,从而与契诃夫、杰克·伦敦、欧·亨利这些短篇小说巨匠划出了界限;它同时又不是浪漫诗意化的,而保持了一种民间故事的朴素和单纯,从而把爱与死的辩证从崇高的激情拉回到日常的感受。

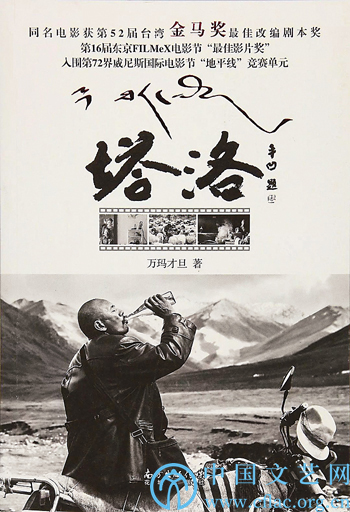

小说《塔洛》封面

虽然并没有直接书写苯教与佛教的思维观念,但是它们潜在的文化记忆和精神框架却隐约地弥漫在文本之中。这使得万玛才旦的小说游离在严整的结构和因果链条之外,充满了不可索解的谜团、诡异奇谲的逆转和出人意料的消失。许多时候,故事“结局”不再存在,而成为一种情节的“停止”,一种在浩瀚无垠、广阔无边、幽深无比的生活和命运中短暂一瞥后的印象留存。那些可以言说的,都是纯粹与简单的。《午后》那个白天扛着梯子会情人的少年昂本,让人会心一笑。这个欢乐小品也许并不带有其他的含义,只是诉说一种情绪。在他那里,试图完整地描摹世界、解释生活,他能做的只是讲述际会的“因缘”。

在《嘛呢石,静静地敲》中,酒鬼洛桑睡梦中遇到死去的刻石老人,让他替托梦的母亲刻一块嘛呢石,究竟是酒后的幻觉,还是实在的经验?也许这种二分法本身出了问题,还存在着虚实未分、真假难辨、亦圣亦凡的状态,而这种状态也许就个体经验而言更为真实。从这个意义上来说,这是一种认识论的革新。而叙事在这里更进了一步:活佛希望刻石的时候,老人已经无力再做。结果洛桑在梦中听到母亲的嘱咐正是要捐赠给寺院,恰好完成了所有人的心愿。这就是因缘,是无目的的“合目的性”,而不是因果,不是凭借逻辑和演绎可以推导出来的目的与结局,真正意义上的美便是来自这种“无目的论”的自由。

在《乌金的牙齿》中,如果不是因为机缘,“我”的小学同学、数学不好的乌金不过是个资质平庸的普通藏族子弟。而乌金在被认证为活佛之后,“我小时候扔到乌金家房顶的那颗乳牙,也肯定被寺院的僧侣给捡走了,而且现在就在这座庄严的佛塔里面和乌金那些尊贵的牙齿一起享受着万千信众的顶礼膜拜”。这里包含了对于信仰的理解。《陌生人》中寻找卓玛的陌生人在佛经中记载的二十一个卓玛的故乡,功亏一篑,带着第二十个卓玛走了,而与他要寻找的最后那个擦肩而过。《第九个男人》则是一个类似于《百喻经》中的抽象故事。雍措最后的出家,正是经历了九个男人所代表的世间万事后的选择。所有这些都指向于只可意会不可言说的体悟,万玛才旦总是倾向于将一个地方的、少数民族的故事讲成一个人类通行的普遍故事。因而,他从文字走向更具普遍性的视听语言,其内在逻辑是顺理成章的。

小说集《故事只讲了一半》封面

考察万玛才旦电影与文学、影像表达与文字书写之间的叙事差异,《塔洛》可以做一个有意思的分析。原本在村庄里放羊的“小辫子”,这种人物自称在办理身份证的时候必须要使用“命名”塔洛来置换。塔洛到派出所办理身份证和在乡上照相馆遇到德吉的遭遇,让他经历了自我确立和道德成长。这个道德塑造故事中的塔洛,内在充满了价值观的迷惘,意指藏族村民在遭逢外来事物时候的内心冲突。小说《塔洛》原文计白当黑,是在一切事先拟定的设想之外,直接呈现出自我表述。其意义在于恢复了世界自身的神秘性和神圣性,让文本冲破工具理性,成为一个朦胧、晦涩、幽默、难以捉摸和一言以蔽之的世界。较之于小说的稚拙中的灵动飞扬,电影《塔洛》则通过黑白影像刻意营造了一种凝重的氛围,每一个长镜头的设计都很讲究,但也正因为精心的设计,小说原本具有的混沌未开的元气凿破鸿蒙,因果链条接续起来,反而失去了灵韵。因而,较之于电影,文学携带的美学信息可能更多。

无论电影还是文学,都是万玛才旦继承、传扬与创造的方式。它们都可以被视为一个冒号,冒号的前面是说话的人,冒号后面是说话的内容。这是一个藏族人在说藏族的故事,摆脱了“形容词”式的刻板想象,也走出了“名词”式的固化界定,在一切事先拟定的设想之外,直接呈现出藏族人的自我表述——让藏族人与藏族文化成为敞开心胸且始终生长的“动词”,融化为中华民族、中国故事生生不息的有机组成部分。

(作者系中国社会科学院研究员)

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP