从战利品到审判书:《南京照相馆》里的影像逆袭

电影《南京照相馆》自7月25日上映以来,引发观众观影热潮,叫好又叫座。从摄影的角度来看,它填补了一项重要空白——《南京照相馆》是中国电影史上第一部深刻揭示摄影本体价值的影片。

影片以一间小小的照相馆为微观切口,承载起南京大屠杀的宏大历史叙事。当照片成为日军侵华的“铁证”,当镜头成为平民百姓反抗暴行的“武器”,我们得以洞见摄影最本质、最震撼的力量——它不仅是艺术的表达,更是历史的眼睛,是时代变迁最忠实的记录者。这种独特的媒介属性,让摄影在守护历史真相、传承民族记忆方面彰显出无可替代的核心价值,正如影片中那些被胶片凝固的瞬间,终将穿透岁月尘埃,照亮我们前行的道路。

光影凝固的时空切片:摄影成为历史的铁证

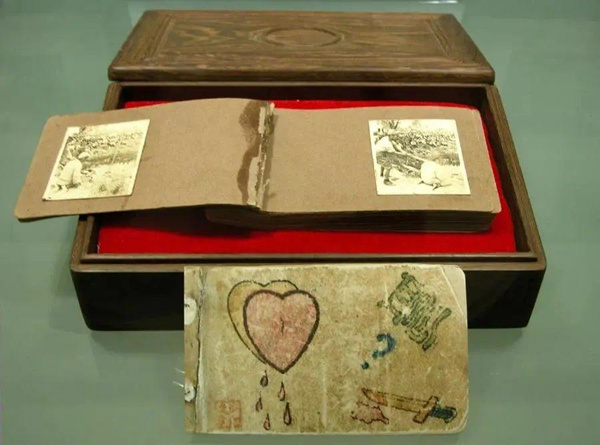

影片中,1937年寒冬,南京吉祥照相馆(门牌号1937)里发生的一切惊心动魄:邮差阿昌为求活命冒充照相馆学徒,被日军摄影师逼迫冲洗底片,暗房的红光里,显影液如血液般在底片上流淌,一张张记录日军屠城暴行的罪证照片逐渐浮现。照相馆众人舍命保存、转运底片,最终让这些照片成为审判日本战犯的关键物证。这些情节并非虚构,而是取材于真实历史事件——1938年,南京华东照相馆15岁学徒罗瑾,在冲洗日军胶卷时,被底片上触目惊心的暴行画面所震惊,为了保存证据,他偷偷加洗了30余张照片,精选16张制成相册,并设计了相册封面:左上方画了两颗鲜红的心脏,右下方一把利刃直刺心脏,鲜血淋漓,右上角写了一个大大的“耻”字。后来,相册辗转到另一位爱国青年吴旋手中,最终在1946年成为南京审判日本战犯军事法庭上审判战犯谷寿夫的“京字第一号证据”。

南京大屠杀案“京字第一号证据”原件

照片为何具有如此无可辩驳的力量?因为摄影是对现实世界最直接、最具象的凝固。不同于绘画的想象性创作、文学的语言重构,相机快门按下的0.01秒,便永久锁死了特定时空下的真实场景,正如苏珊·桑塔格在《论摄影》中所言:“一张照片可作为某件发生过的事情的不容质疑的证据。”当日本士兵举起相机拍摄屠杀、奸淫、抢劫的场面时,镜头已成为他们罪行的忠实记录者;而罗瑾、吴旋拼命守护的日军罪行照片,如同埋下的“时间胶囊”,跨越战火与岁月,将侵略者的丑恶嘴脸永久封印。当谷寿夫面对相册中自己部队的暴行照片时,“面色变,慌乱不能自持”,正是对摄影“有图有真相”“记录即铁证”的最好诠释。影片的英文名“Dead to Rights”,意为“铁证如山”,精准呼应了摄影的客观真实性。相片上凝固的血迹无法篡改,定格的暴行不容否认——在影像面前,任何试图歪曲历史的企图都将不攻自破。

摄影作为历史铁证的力量,在人类社会发展的重大历史进程中反复显现:罗伯特·卡帕捕捉的《倒下的士兵》的生死瞬间,尤金·史密斯镜头下水俣病患者的无声控诉,黄功吾定格的越战中小女孩赤身奔逃的身影,抗美援朝战地摄影师张崇岫拍摄的志愿军战士如猛虎下山般扑向敌军的激战场面……这些凝固的时空切片,以其不容篡改的现场感,构筑起对抗历史虚无主义的最强盾牌。这些照片不仅属于过去,更指向未来,是警示后人的永恒钟鸣:历史不容遗忘,真相终将显影。

镜头后的凝视:照片的多重象征意义

曾经挂在吉祥照相馆墙上的,是一张张幸福的笑脸,定格着阖家团圆、儿女双全、寿比南山的温暖瞬间。然而,南京沦陷的炮火无情地撕裂了这一切。日本摄影师强迫林毓秀怀抱刚被日军摔死的婴儿拍摄“亲善照”,也让镜头成了强权掩盖真相、制造谎言的冰冷机器。

日本摄影师伊藤秀夫拍摄“亲善照”

日本摄影师摆拍的“亲善照”

在黑暗与屈辱中,摄影的另一重象征意义被照相馆老板老金悲壮地唤起。与妻女诀别之际,面对女儿“还有很多地方没去过”的遗憾,老金毅然拉动背景布,北平故宫、天津劝业场、杭州西湖、上海城隍庙、武汉黄鹤楼、万里长城等次第展开。美丽的风景与破碎的现实交织,众人眼含热泪,齐声高呼“大好河山,寸土不让”。背景布成了一面镜子,照见侵华日军的冷血和残暴,也照见普通百姓对祖国的眷恋和深情。摄影在此刻超越了记录功能,升华为守护家园、铭记山河的精神图腾。

照片从“战利品”到“审判书”的终极转换,体现在其最终成为平民手中控诉罪恶、捍卫尊严的武器。导演申奥说:“开枪射击和拍照的英文单词都是shoot,暴行的实施和记录形成呼应。照片此时是日军的战利品,但也将成为他们的罪证。”为掩护林毓秀和儿子逃离敌占区,老金手持相机从容走向日军,高喊:“老子就是拍照片的!”老金的饰演者王骁对此的解读一针见血:“面对刺刀,无憾的老金不会惧怕,面对手无寸铁的民众,持刀者才应惧怕。”此刻,相机已非工具,而是对侵略者无声却最有力的控诉。影片结尾处,林毓秀在战犯谷寿夫被处决时举起相机的定格瞬间,完成了这一象征的终极确认——影像化作了捍卫尊严与正义的“子弹”,是对牺牲同胞最庄重的交代。按下快门,即是宣告历史不容篡改的审判。

照片之所以能完成这种逆袭,源于它对个体命运的平等尊重。《南京照相馆》没有聚焦大人物,而是将镜头对准了邮差、演员、逃兵、照相馆老板等这些“历史的配角”。影片通过照片串联起跌宕起伏的情节,生动展现了乱世中小人物从求生本能到家国大义的觉醒历程。邮差阿昌喊出自己的编号“1213”(指向大屠杀起始日1937年12月13日),象征性地宣告:每一个普通人,都是历史的见证者与记录者。这些手无寸铁的小人物,在小小的暗房里,进行着一场惊天动地的战争。他们的抗争没有硝烟,却比炮火更有力量;他们的记录静默无声,却比惊雷更震撼人心。这正是摄影的魔力:它将宏大的国家叙事落地为鲜活的生命体验,让30万遇难者不再是冰冷数字,而是阿昌的街坊、毓秀的伙伴、存义的弟弟。这种“平民史观”深刻呼应了摄影的本真——历史,正是由无数普通人在时空转换中用影像共同“显影”而成。恰如老摄影家徐永辉70余年跟踪拍摄的一户人家四代人的家庭合影,成为新中国变迁的视觉史诗;解海龙镜头下的“大眼睛”,推动了希望工程的时代浪潮——普通人用镜头书写的,正是最真实、最磅礴的历史底稿。

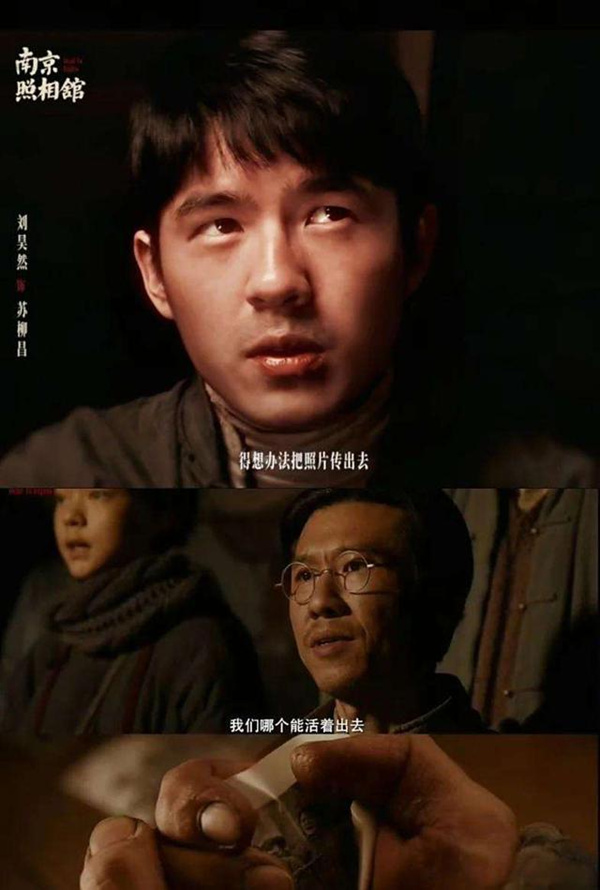

小人物的抗争和觉醒

摄影的当代使命:人人都是“历史底片”的守护者

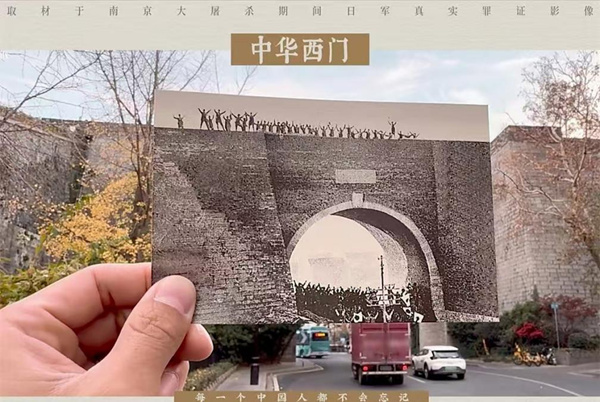

电影结尾的彩蛋颇具深意:昔日南京的断壁残垣与今日南京的车水马龙在画面中重叠,战火中用生命守护的底片上,终于照进了蓝天白云、岁月静好。这一设计让摄影的时空穿透力骤然凸显——历史影像的价值,在于让当下成为历史的延续。走出影院,我们或许会重新审视手中的相机或手机——它们不仅仅是娱乐的工具,更是书写历史的“笔”与映照现实的“镜”。从罗瑾暗房里那批从“战利品”逆袭为“审判书”的底片,到今天我们手机里的千万张照片,摄影始终在做同一件事:以镜头为锚,在流逝的时光长河中,钉住那些不能被遗忘的瞬间。

今昔对比下的南京中华西门

战火硝烟散去,摄影的记录功能并未褪色。导演申奥说:“希望看完电影的每一位观众都能化悲愤为力量,去感受当下的美好”,这恰恰点明了和平年代镜头的方向。相比于其他艺术门类,摄影的独特魅力在于它的即时性、日常性、普遍性。从普通人镜头下的市井烟火、传统技艺、山川美景,到专业摄影师聚焦的抗震救灾、脱贫攻坚、国家庆典等重大时刻的动人瞬间,乃至一张张全家福、一次次网红打卡,都在为历史存证。这些看似琐碎的日常影像,终将在岁月中显影,共同拼贴出当代的《清明上河图》。

“照张相吧!”——这句从1937年炼狱中传来的呼唤,今日依然振聋发聩。电影中老金那台记录日军暴行的相机,同样定格过战前南京的烟火温情、春夏秋冬。当《南京照相馆》片尾浮现出“铭记历史,吾辈自强”时,我们蓦然领悟:真正的摄影从不在镜头本身,而在镜头后的那颗心。在短视频主导的时代,我们尤需重拾摄影的本真价值,不必刻意追求构图的完美,不必执着于设备的高端,只要用心捕捉值得铭记的瞬间,凡人微光也能聚成历史星芒。

“照张相吧!”——第一张也是最后一张全家福,笑脸定格在大好河山前

照张相吧!为胡同口蒸腾着热气的早点摊、为父母鬓角新添的银丝、为晨光中孩童奔跑的身姿、为雨后初晴的彩虹、为陌生人善意的笑容……按下快门,就是按下时光的保存键。当我们的子孙后代翻阅相册时,他们不仅能看到祖辈生活的样貌,更能触摸到一个时代的温度。

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP