歌是雷电剧是剑:大刀向鬼子们的头上砍去!

今天,是九一八事变91周年。

1931年9月18日,日本关东军阴谋炸毁沈阳柳条湖附近日本修筑的南满铁路路轨,嫁祸于中国军队,以此为借口炮轰中国东北军北大营,制造了震惊中外的“九一八事变”。

九一八事变,成为中国人民抗日战争的起点,同时揭开了世界反法西斯战争的序幕。

在艰苦卓绝的抗日战争中,全体中华儿女为国家生存而战、为民族复兴而战、为人类正义而战,以铮铮铁骨战强敌、以血肉之躯筑长城、以前仆后继赴国难,谱写了惊天地、泣鬼神的雄壮史诗。

在这个特殊的日子里,请跟随小艺,从抗战期间创作的一些经典文艺作品中,感受中国人民抵抗侵略时雷电震烁的怒吼,利剑出击的斗志,感受中国人民天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。

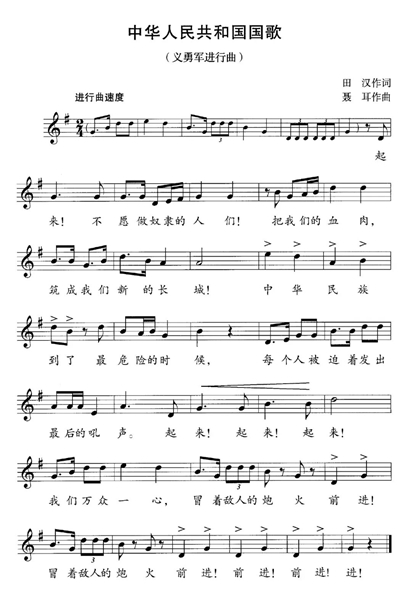

歌曲《义勇军进行曲》

中华人民共和国国歌(五线谱版) 图源:中国政府网

鼓舞一代又一代中国人的《义勇军进行曲》就是在抗战期间创作的,1933年5月,日军分兵进犯长城各隘口,长城的沦陷,强烈地刺激着田汉的民族自尊心。依托长城抗战,田汉创作了一首激昂奔放的诗稿《万里长城》,聂耳将诗的最后一节谱成曲,成为电影《风云儿女》的主题曲。随着电影上映,《义勇军进行曲》迅速唤醒了抗战烽火中的中华儿女。

1949年9月27日,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过决议,在中华人民共和国国歌未正式制定前,以田汉作词、聂耳作曲的《义勇军进行曲》为代国歌。2004年3月14日,第十届全国人大第二次会议通过了《中华人民共和国宪法修正案》,正式将《义勇军进行曲》作为国歌写入宪法。

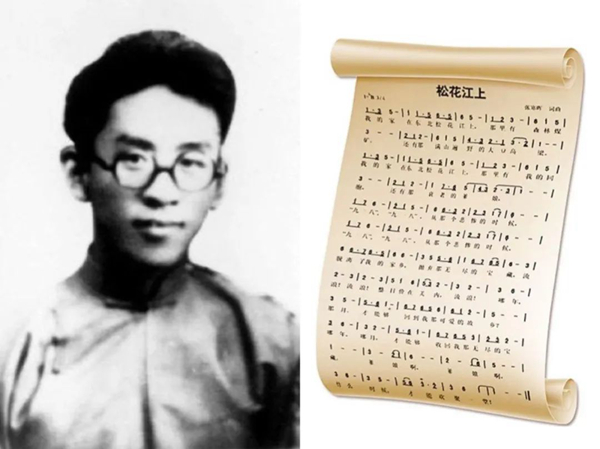

歌曲《松花江上》

张寒晖与《松花江上》 图源:央视新闻

“九一八,九一八,从那个悲惨的时候。脱离了我的家乡,抛弃那无尽的宝藏”,歌曲《松花江上》正是创作在九一八事变之后,艺术家张寒晖在西安城目睹了大批流亡到关内的东北军民,感慨万千创作了这一著名的抗日救亡歌曲。

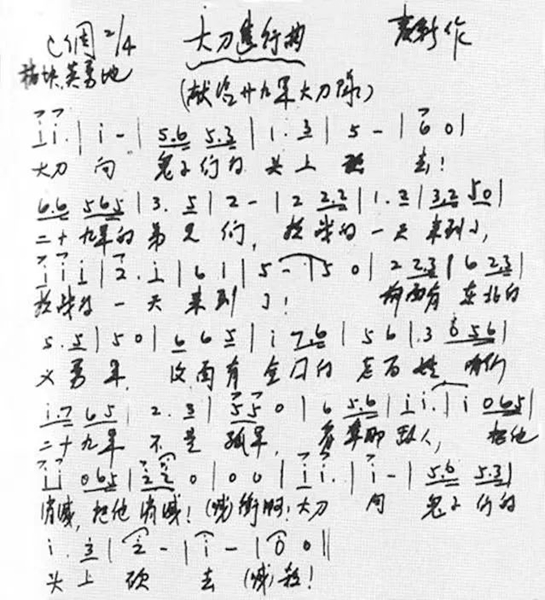

歌曲《大刀向鬼子们的头上砍去》

歌曲《大刀进行曲》 图源:人民陆军

1937年7月7日夜,日军制造了“七七事变”,发动了全面侵华战争,中国人民的全面抗战也正式开始!“七七事变”后不久,著名音乐家、中共党员麦新创作了《大刀进行曲》。“大刀向鬼子们的头上砍去!全国武装的弟兄们!抗战的一天来到了,抗战的一天来到了……”很快这首抗日歌曲便在中华大地上传唱开来,成为振奋人心的力量。

戏剧《保卫卢沟桥》

戏剧《保卫卢沟桥》 图源:《北京日报》

1937年8月7日,在“卢沟桥事变”仅仅过去一个月之时,上海市蓬莱大戏院上演了一场话剧。这部话剧有17位编剧、19位导演、100多位演员,其中不乏崔嵬、洪深、唐槐秋等剧坛名流。

这是一部名为《保卫卢沟桥》的三幕剧,主题曲《保卫卢沟桥》由塞克作词、冼星海作曲,歌曰:“敌人从哪里来,把他打回哪里去!中华民族是一个铁的集体,我们不能失去一寸土地!”作为“抗战的第一声悲壮事实”,这部话剧连演五天,取得了极大的轰动,被视为“抗战话剧”的开端。从“暴风雨的前夕”到“卢沟桥是我们的坟墓”,再到“全民的抗战”,几乎是隐喻式地预示了抗战的历史进程。

随着日军对中国侵略的深入、抗战形势的变化,话剧也随之产生“连锁”反应,不仅在各个抗战的关键地点迁移游走,发挥重要作用,而且扩散到全国,甚至东南亚,形成了一场规模宏大、影响广泛、席卷全民的戏剧运动。

诗歌《假使我们不去打仗》

假使我们不去打仗,

敌人用刺刀

杀死了我们,

还要用手指着我们骨头说:

“看,

这是奴隶!”

——田间《假使我们不去打仗》

1938年春,诗人田间随西北战地服务团到达延安。为适应现实斗争的需要,他与几个同志一起发起了街头诗(街头诗是抗战时期,在抗日民主根据地出现的短小精悍、紧密配合当时斗争,迅速发挥宣传作用的一种诗歌形式,也称传单诗、墙头诗。)运动,他们把揭露日本侵略罪行、鼓舞人民斗志的诗篇,写在墙壁、岩石和大树上,这首诗便是其中一首。

歌曲《黄河大合唱》

歌曲的两位创作者 图源:CCTV经典咏流传

“风在吼,马在叫,黄河在咆哮……”

这段让人热血沸腾的旋律便来自《黄河大合唱》第七乐章《保卫黄河》。1937年全面抗战爆发后,诗人光未然、作曲家冼星海在延安创作了这一著名的抗日救亡歌曲《黄河大合唱》,在抗战的烽火中,在极端艰苦的条件下,两位艺术家发出了如黄河咆哮般的时代最强音。此后这一歌曲迅速在延安乃至全国范围内传唱,成为唤醒国人奋起反抗的坚强力量。

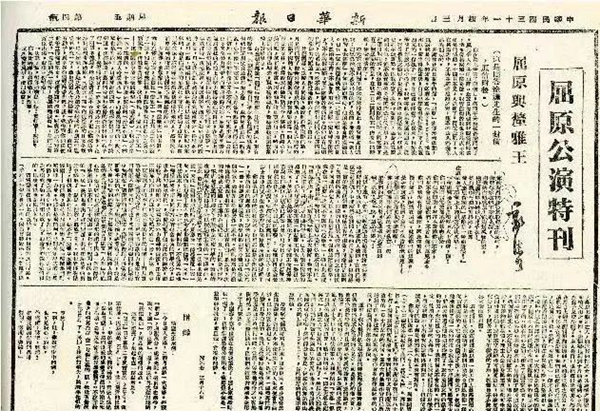

历史剧《屈原》

1942年4月3日,《新华日报》上刊登的郭沫若回答徐迟一封信的文章 图源:中国档案报

“雷!你那轰隆隆的,是你车轮子滚动的声音?”

“电,你这宇宙中的剑,也正是,我心中的剑。你劈吧,劈吧,劈吧!把这比铁还坚固的黑暗,劈开,劈开,劈开!”

这是历史剧《屈原》中最为著名的独白《雷电颂》的部分台词,抗战爆发后,身在海外的郭沫若告别妻子,回国参加抗战,他以笔为剑参与战斗。1942年1月2日至11日,郭沫若仅用十天时间便创作了这一巨作《屈原》,同年4月3日,该剧在重庆国泰大剧院上演,赢得了现场的阵阵掌声。

《屈原》的成功,使郭沫若备受鼓舞,先后创作了《虎符》《高渐离》《孔雀胆》《南冠草》等多部历史剧,与《棠棣之花》和《屈原》一起,合为六大历史悲剧集。这些戏剧创作都是运用借古喻今的艺术手法,抨击和批判了现实,均表达了强烈的爱国救亡情绪,鼓舞了民心士气。

歌曲《团结就是力量》

1943年街头歌剧《团结就是力量》剧照 图源:《沈阳日报》

1942年,毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》提倡文艺工作者要更进一步地深入生活,反映生活。牧虹和卢肃所在的西北战地服务团也组织小分队深入到河北平山和山西繁峙的广大农村参加斗争。

1943年,敌后抗日根据地正处于“黎明前的黑暗”。当时服务队到达平山后,和群众朝夕相处。广大农民为争取合法权利奋起斗争的行为和勇气触动了这些文艺工作者。为了反映当时情形,牧虹和卢肃就执笔创作了《团结就是力量》,该曲体现了抗日战争最艰难时期,八路军和群众团结一致,奋勇抵抗日寇侵略的决心。

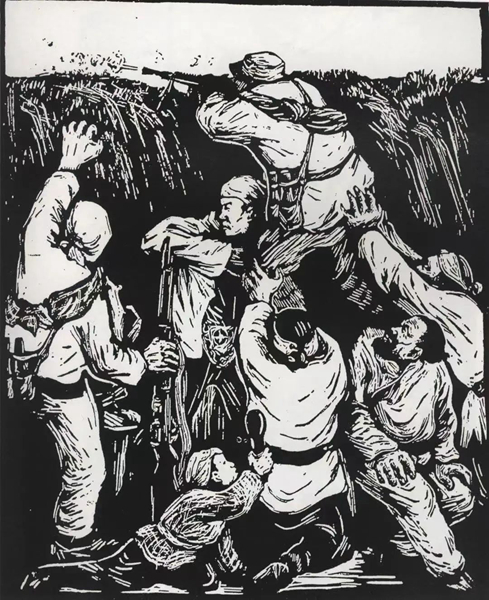

版画《当敌人搜山的时候》

版画《当敌人搜山的时候》 图源:人民日报文艺

在抗日救亡的洪流中,许多专业美术工作者走出画室,走到前线、边区,自觉将艺术视野转向硝烟弥漫的战场和条件艰苦的后方,用画笔和刻刀记录下战士、农民、工人、学生等众志成城、全力抗战的故事。《当敌人搜山的时候》由画家彦涵创作于1944年,形象地展现了抗日革命根据地军民血肉般的联系和同仇敌忾的战斗气氛。

小说《荷花淀》

图源:豆瓣

小说《荷花淀》由作家孙犁创作,1945年5月15日刊登在《解放日报》第四版,题为《荷花淀——白洋淀纪事之一》,讲述了冀中白洋淀地区人民群众投身抗日救亡的故事,展现了一种抒情的美,诗性的美。小说没有直接描写血与火的场面,而是更多的展现战争中人物心灵中的美与力量,尤其是以水生嫂为代表的朴素、刚毅而智慧的农家青年女性,让人看到了民族精神的坚韧顽强,这是任何敌人也无法征服的。

日军士兵向八路军缴械投降 图源:侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

经过14年不屈不挠的浴血奋战,中国人民打败了穷凶极恶的日本军国主义侵略者,取得了中国人民抗日战争的伟大胜利。上面这张摄影作品反映的就是日本宣布无条件投降后,在中国抗日革命根据地,日军士兵向八路军缴械投降的场景。

前事不忘,后事之师。

今天,中国早已摆脱任人欺凌、受人侵略的国际地位,正在为推动全球发展、维护世界和平贡献大国担当。中日两国实现邦交正常化,到今年也已整50年。

然而,日本国内军国主义并未绝迹,近年来一些政治人物频频以各种方式歪曲美化侵略历史,从参拜靖国神社、篡改历史教科书,到解禁集体自卫权、架空和平宪法,甚至公然违背明确规定把台湾归还中国的《开罗宣言》等重要法律文件,这是对世界反法西斯战争胜利成果和战后国际秩序的严重挑衅,一切爱好和平、主张正义的人们不会答应。

今年8月15日,日本战败并宣布无条件投降77周年之际,中国外交部发言人汪文斌表示,正视历史、深刻反省,是战后日本得以同亚洲邻国恢复发展正常关系的必要前提。日本只有坚持走和平发展道路,才能找到自身正确位置。中方敦促日方认真汲取历史教训,彻底同军国主义切割,避免进一步失信于亚洲邻国和国际社会。

在九一八事变发生91周年之际,我们不忘国耻,我们更保持警醒!

中国文艺网

中国文艺网 文艺云APP

文艺云APP